Big Tech, Big Agro, Big Money: tecnologias de expulsão e impactos da digitalização da monocultura brasileira

Por Mariana Tamari e Joana Varon1 . Cerrado do Matopiba, BRASIL

Coding Rights

Colaboração de pesquisa: Antônia Laudeci Oliveira Moraes

Ilustração: Giovanna Joo

Tradução em espanhol: Ana Cristina Carvalhaes

TERRA

“Apesar de serem criaturas da natureza, os humanistas se descolam da natureza e se tornam criadores. Daí sua necessidade de sintetizar o orgânico, de chamar todas as vidas de matéria-prima. Essa matéria-prima passa a ser um objeto a ser melhorado, beneficiado e sintetizado pelos humanos. Eles se sentem os donos da inteligência, se sentem o próprio deus – o deus na lógica da verticalidade, na lógica do poder, da interferência na vida alheia e da manipulação.”

Antônio Bispo dos Santos em ‘A terra dá, a terra quer’

Visões do Futuro?

Presos em jaulas, usadas para afastar visitantes de situações de perigo, drones levantam voo diante de uma platéia curiosa e maravilhada. Seus faróis acendem. Tem o formato de olhos vigilantes que dão à máquina um aspecto de ser vivo, com expressão raivosa, como se estivesse pronto para atacar. De fato, depois de uns segundos de voo, o “bicho’ começa a pulverizar um líquido. Nessa demonstração, é apenas água. Mas na prática a máquina é vendida para dispersar agrotóxicos, por vezes algum entre os 500 agrotóxicos que já foram proibidos na União Européia, mas seguem liberados no Brasil.2

Drones exibidos em jaulas foi uma cena recorrente em diferentes estandes da Agrishow, uma das três maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo, e a maior do Brasil, que acontece anualmente no mês de maio na cidade conhecida como “a capital nacional do agronegócio”, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que concentra a sede das maiores empresas do setor, incluindo das multinacionais Syngenta, Bayer e BASF. A edição deste ano da Agrishow, reconhecida como o palco dos principais lançamentos e inovações tecnológicas do agronegócio, recebeu cerca de 197 mil visitantes nos seus cinco dias. Nós, representadas pela Joana, fomos uma das visitantes.

Circulando pelos 52 hectares da feira, o que equivale a aproximadamente 73 campos de futebol, percorremos stands das maiores empresas nacionais e internacionais do agro, todos repletos de maquinários gigantescos com design que remontam a naves espaciais da ficção científica, enquanto que, sobre o chão de terra batida onde se ergueu a feira, o único verde que se destacava era o dos painéis de led que, criando realidades virtuais paralelas, exibiam com orgulho e muitas promessas equipamentos focados na transformação digital do agronegócio.

Quais são os imaginários de futuro e as tecnologias que as grandes empresas do agronegócio promovem? Quanto essa visão acelera a expansão da monocultura, põe em risco a diversidade de outras formas de cultivo e ameaça nossa segurança alimentar? Para aprofundar essas perguntas, este estudo de caso transita por dois territórios: a Agrishow, em Ribeirão Preto, onde cartografamos imaginários tecnológicos sobre o futuro do Agro; e a região do Matobipa, onde entrevistamos pesquisadores e defensoras do território. O acrônimo designa a região geoeconômica brasileira composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como “a nova fronteira agrícola”, e ali, a digitalização e a implementação de algumas das tecnologias do Agrishow já dá o tom de novos desafios para lidar com conflitos agrários seculares.

Nos focamos no caso da Gleba Tauá, no Tocantins, onde populações tradicionais vivenciam conflito territorial com o agronegócio da monocultura da soja. Da propriedade da terra às formas de cultivos, por meio de experiência em campo e ouvindo pesquisadoras da área de agricultura e sociedade e defensoras de território, nos propusemos a levantar questões sobre os impactos da digitalização do campo impulsionada pelo Big Money, do Big Agro e das Big Tech. Mas voltemos à Agrishow:

Tecnosolucionismo dos devoradores de floresta

“Agricultura de precisão”, sensores, monitoramento à distância, automação, predição… O “Agro do futuro”, era a promessa dos estandes. A força do maquinário e a inteligência de dados, a digitalização, aliadas à inteligência artificial, eram vendidas nos estandes da feira como soluções mágicas para todos os problemas que uma monocultura do Big Agro poderia enfrentar: seca, degradação do solo, pragas, falta de mão de obra e mudança climáticas. Nas narrativas vendidas nos estandes da Agrishow não há colapso climático e o futuro é farto, graças à tecnologia.

A promessa é que a área rural, recoberta por vários tipos de sensores, vendidos em kits de agricultura inteligente (exibidos como combos com desconto), passe a ficar ao alcance de uma tela, seja do celular ou do monitor, com maquinário operado remotamente, como se fosse um vídeo game:

Nessa visão de futuro não prevalece mais a presença humana em contato direto com a terra, aplicando um conhecimento empírico do território, muitas vezes passado oralmente de geração a geração. As relações - de trabalho, comerciais, afetivas e com a natureza - se alteram estruturalmente: agora elas se resumem a dados, coletados e processados por algoritmos armazenados em uma pretensa “nuvem”4, que dá respostas, soluções para qualquer problema e qualquer negócio, desde que seja de algum tipo de monocultura, principalmente soja, milho, algodão ou cana de açúcar. Nessa narrativa, as comunidades tradicionais e os conflitos por terra, apesar de seguirem enraizados nos territórios, praticamente desaparecem sob as imagens de satélite. Não são registrados nos monitores dos operadores e são ignorados pelo poder público digitalizado.

Entre os slogans espalhados pelas peças de publicidade ressaltava a ideia de poder controlar a natureza com novas tecnologias para manter o lucro: “do plantio à colheita, tudo sob controle”, “agrointeligência”, “transforme dados em lucro”, “evoluir é natural”.

São manifestações quase que caricatas do que a reconhecida filósofa em estudos da ciência e tecnologia, Donna Haraway, critica como uma das respostas frequentes “aos horrores do Antropoceno e do Capitaloceno”: “a fé cômica nos tecnosolucionismos”, muito frequente também entre os CEOs das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. Essa noção de que “de algum modo, a tecnologia virá ao resgate de suas criaturas travessas, mas muito espertas!”. (Haraway, 2003: 12). O que Haraway chamou de “cômica”, talvez esteja mais para estratégia de negócio. Afinal, esses discursos são, mais uma vez, expressões da bélica narrativa do herói, onde o homem, esse ser heróico e inteligente, usa suas armas, ferramentas tecnológicas, para controlar e dominar a natureza, essa força externa, da qual ele não faz parte. Uma narrativa que há décadas, rende lucros.

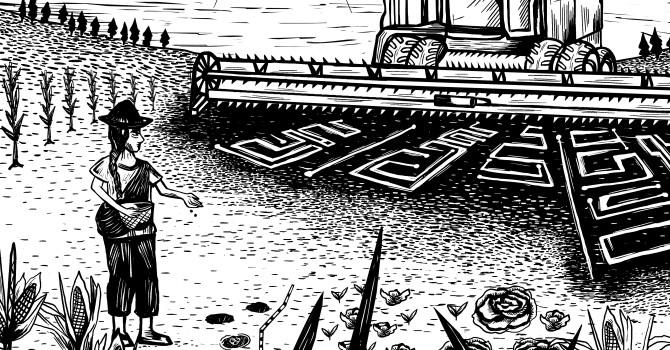

Do meio urbano ao campo, a promessa das grandes empresas de tecnologia é sempre que a automação vai exigir menos força de trabalho (e menos direitos trabalhistas). No campo, as máquinas, cada dia maiores, vão acompanhando o tamanho também crescente das plantações e das áreas destinadas ao agronegócio e, consequentemente, da concentração de terras. Afinal, a confluência das narrativas das Big tech com o Big Agro é igual a Big Money. Essa colheitadeira de grande porte exibida acima tem acoplada uma plataforma para colheita de milho,5 considerada economicamente viável para propriedades de 100 a 300 hectares, ou seja, entre uma média de 140 a 420 campos de futebol. A empresa vende um modelo ainda maior, com mais linhas de coleta, recomendadas para propriedades a partir de 300 a 500 hectares. Uma máquina enorme, que podia ser prima de um dos Transformers da série de ficção científica robótica dos 80, e que é capaz de dominar extensões de terra gigantescas.

A famosa escritora de ficção especulativa, Ursula K. Le Guin, cujos contos tem influências feministas e em estudos da antropologia cultural, apresenta, na obra "A Teoria da Bolsa da Ficção", uma crítica fundamental à narrativa heróica tradicional centrada na "arma" - a ferramenta de caça, conquista e conflito que domina as histórias ocidentais. Le Guin argumenta que a obsessão cultural com narrativas de heróis armados, em aventuras épicas e conflitos violentos reflete uma visão masculinizada e limitada da experiência humana. Essas histórias privilegiam ação, conquista e dominação, marginalizando experiências cotidianas de cuidado, cooperação e sustento da vida. Tentando centralizar essas outras experiências, a autora propõe uma alternativa baseada na "bolsa" - o recipiente que coleta, preserva e sustenta a vida. Para ela, a "bolsa" representa uma forma diferente de contar histórias, focada no que sustenta e nutre comunidades: o trabalho doméstico, a coleta de alimentos, o cuidado com crianças e idosos e a preservação de conhecimentos. Le Guin defende que essas atividades, historicamente associadas ao feminino, são mais fundamentais para a sobrevivência humana do que a caça heróica dependente de armas e outras ferramentas. Mas o que acontece quando até mesmo a bolsa que coleta alimentos para nutrição é substituída por essas máquinas de grande porte para a monocultura?

Em "A Queda do Céu: Palavras de um xamã yanomami", Davi Kopenawa usa o termo “comedores de floresta” para se referir à relação destrutiva que os napë (brancos ou estrangeiros) tem com a natureza, "devorando" a floresta através do desmatamento, mineração, agricultura intensiva e outras atividades que consomem e destroem o meio ambiente. Com maquinários de dimensões cada vez maiores e a promessa de precisão e previsibilidade na colheita que é vendida pelas narrativas da digitalização e os imaginários de futuro que se centram em novas tecnologias, a boca dos comedores de floresta fica cada vez maior e mais voraz.

O pior é que esses alimentos não são para todos. Segundo dados da Embrapa, com pouco mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil em 2021 já produzia alimentos suficientes para alimentar 800 milhões de pessoas6. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o país é o maior exportador de soja, café, suco de laranja, açúcar, algodão e carne bovina e de frango; e é o segundo maior exportador de milho e o quarto de carne suína7. Ainda assim, de acordo dados Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial (SOFI 2024), 14,3 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar severa.8 Isso porque, como herança colonial, o foco e investimento financeiro na nossa produção agropecuária, e nas tecnologias apresentadas na Agrishow, é para a monocultura de exportação, na outra designação de Kopenawa, o “povo da mercadoria” é o mesmo povo dos “comedores de floresta”. O peso do Agro na economia (cerca de 23% do PIB) e na história política do país (atualmente a bancada do Agro, consolidada como Frente Parlamentar da Agropecuária - FPA, tem mais de 50% dos deputados e senadores do Congresso Nacional), nos dá um pouco da dimensão do peso das narrativas de futuro para o Agro vendidas nos estandes da feira.

Narrativas intergeracionais assegurando futuros patriarcais de dominação homem-natureza

Andando pelos estandes de mais de 800 marcas expositoras, foi possível perceber a relevância da construção de um imaginário e narrativa que continuasse a exaltar o Agro, suas práticas e tecnologias para todas as gerações, do avô ao neto. Todos homens, já que apenas homens apareciam nas peças de marketing. O Agro tech intergeracional aparecia no material publicitário, no design dos cenários dos estandes e até nas lojinhas, onde eram vendidas roupas, acessórios e até mesmo brinquedos, como o trator abaixo, exibido com um braço mecânico capaz de cortar e arrancar uma árvore. Porque crianças deveriam brincar de arrancar árvores?

Em seu livro

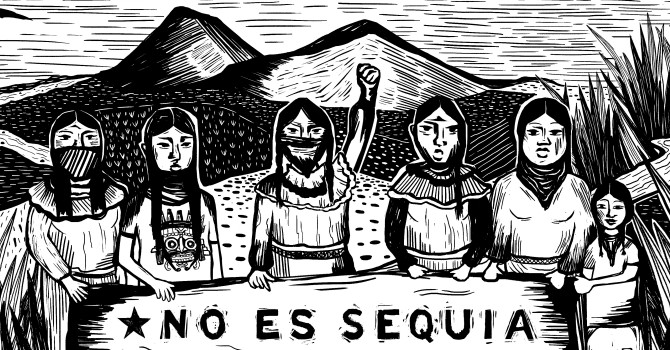

Esse imaginário exposto na Agrishow segue o imaginário de floresta virgem, da natureza a ser dominada, da floresta e outros biomas como um corpo para violação, nos termos de Brum: “os dogmas morais que constituem os pilares da supremacia branca, do patriarcado e do binarismo de gênero sustentam também o modelo capitalista que consumiu a natureza e levou o planeta à emergência climática. Não são dois projetos diferentes, mas sim o mesmo projeto.” (Brum, 2021: 37). Portanto, não é coincidência o protagonismo de mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras defensoras de território na linha de frente do debate da justiça sócio-ambiental. De fato, a Agrishow foi uma manifestação do patriarcado tão evidente que, entre muitos homens e máquinas, ainda que tenhamos habilidade e interesse por muitas ferramentas e tecnologias, as cenas das tecnologias expostas foram difíceis de digerir, porque o que estava exposto para digestão era o puro suco do patriarcado, algo que não queremos e nem devemos digerir.

A narrativa tóxica do tecnosolucionismo do Agrishow, se entrelaça com a narrativa do Antropoceno, que universaliza o Antropo e “esconde a intersecção sistêmica do racismo, colonialismo, heteropatriarcado, desigualdade social e supremacia humana na produção da crise planetária” atual, (Armiero, 2021: 18). A narrativa de um Agro que é Tech, moderno, automatizado, preciso, eficiente, racional representa uma visão de futuro que autoriza “o povo da mercadoria” a continuar a “comer a floresta”, “dominar a natureza”, “trazer a modernidade e a civilização”, agora com a magia das tecnologias digitais e a inteligência artificial que vão, sem ter que reparar o passado ou ajustar os rumos do modelo de produção, trazer a “regeneração” e “sustentabilidade”.

Obviamente, não estamos propondo abandonar noções de regeneração e sustentabilidade, mas sim de provocar uma visão crítica quando se apresentam soluções simples para problemas complexos. Diante do colapso climático, também não queremos nos deslocar apenas para a idéia de que está tudo acabado, como sendo o pólo oposto dos tecnosolucionismos. Haraway, que também é bióloga, destaca que “existe uma linha tênue entre reconhecer a extensão e a gravidade dos problemas e sucumbir a um futurismo abstrato, a seus afetos de sublime desespero e a suas políticas de sublime indiferença”. (Haraway, 2023: 14). Seu convite diante dessas duas respostas extremas é “ficar com o problema” de viver e morrer com “respons-abilidade” em uma terra degradada, evitando o futurismo tecnosolucionista, e estabelecendo “parentescos inesperados” com outras espécies. Mas acontece que “ficar com o problema” não vende tanto quanto “mercados de soluções” como a Agrishow.

Dinheiro não é o problema

De acordo com o site da Agrishow, a edição de 2025 movimentou “um volume recorde de R$14,6 bilhões em intenções de negócios,” o que equivale “um crescimento de 7% em relação aos R$13,6 bilhões de 20249.” Não é por acaso que a abundância de linhas de crédito e investimentos do setor público para o Agronegócio ficava evidente até mesmo fisicamente na visita à feira que tinha um quarteirão só de bancos oferecendo diferentes oportunidades de financiamento.

Com a convergência das narrativas tecnosolucionistas, as Big Tech, grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, não perderam tempo para abocanhar uma fatia desses investimentos. Não faltam exemplos de parcerias diretas das Big Tech com gigantes multinacionais do Agronegócio, o que tende a expandir cada vez a medida em que se amplia o uso de IA na digitalização do Big Agro. Apenas para nomear alguns exemplos: a Microsoft tem parceria direta com a gigante Bayer10.

A empresa também lançou programa para startups de AgTech com até US$120.000 em créditos Azure, sua plataforma de cloud computing. Amazon e Google também colaboram como provedores de infraestrutura digital crítica para grandes empresas do agronegócio como John Deere, Syngenta e BASF, fornecendo IA, cloud computing e analytics que alimentam plataformas agrícolas especializadas. IBM, SAP e Oracle aparecem consistentemente como principais fornecedores de analytics agrícola, trabalhando com gigantes como ADM, Cargill e outras multinacionais do agronegócio para implementar soluções integradas de gestão e análise de dados11.

As parcerias produtivas e econômicas das Big Agro com as Big Tech, alinhadas ao mercado financeiro, fundem capitais bilionários e engolem empresas e produtores menores, uma ameaça para a diversidade do setor. A tecnologia agroecológica sofre pressão nos territórios, mas também pressão epistemológica - diante do deslumbramento causado pelos imaginários tecnosolucionistas da monocultura e a quantidade de recursos destinados à agricultura 4.0, que propõe a digitalização completa dos progressos agrícolas. Consolida-se uma narrativa de que outras práticas, como a agroecologia, são ultrapassadas, de que não têm ou possuem tecnologia. Sem olhar para trás, e sem olhar para outras práticas agrícolas que de fato acontecem de maneira integrada ao que a terra dá.

O arqueólogo Eduardo Góes Neves resgata oito mil anos de história na Amazônia Central na obra “Sob os tempos do equinócio”, mostrando que, ao contrário da narrativa das “terra sem homens”, povos indígenas vivem no território que hoje é chamado de Brasil há mais de 12 mil anos. Neves também ressalta como pesquisas do solo demonstraram que “as formas de utilização e manejo de recursos na Amazônia foram caracterizadas pela diversificação, e não pela exploração exaustiva de poucos recursos (...) desde o início, os povos indígenas da Amazônia se engajaram em atividades de cultivo de diversas plantas, muitas delas consumidas ainda hoje, como a mandioca e a castanha, iniciando práticas de agrobiodiversidade sustentadas até o presente.” (Neves, 2023: 60).

Milhares de anos depois, a liderança quilombola, Antônio Bispo dos Santos descreve práticas de autogestão semelhantes, ainda que diferentes, de sua “comunidade de famílias afroconfluentes”, onde desde sempre se pratica a agricultura, mas “ninguém tinha terra, tinham cultivos”. (Santos, 2023: 90). Bispo narra, em seu livro “A terra dá, a terra quer”: “Então jogávamos todo tipo de semente no mesmo local e a terra fazia a seleção das sementes que ela deixaria germinar. Alguns animais conhecidos como insetos preferiam comer uma espécie de planta e deixavam as outras. Essa era a sabedoria cosmológica do nosso povo. Não precisávamos usar veneno porque os animais faziam a seleção. Como todas as plantas eram alimento, aquelas que sobravam eram para nós. O nosso povo também dizia que a terra dá e a terra quer. Quando dizemos isso, não estamos falando da terra em si, mas da terra e de todos os seus compartilhantes”.(Santos, 2023: 91).

Bispo enfrentava esse embate territorial e epistêmico, semeou palavras, no que ele chama de guerra de denominações. Para ele, compartilhante remete à circulação ao invés da acumulação, à oralidade e a confluência como forma de resistência. Confluem corpo, território, ancestralidade, saberes não humanos… Ao apontar a cosmofobia como “a grande doença da humanidade” (Santos, 2023: pg 29), criticando essa visão baseada no medo da natureza que guia os humanistas e seu modelo de desenvolvimento e armazenamento que causa desperdício, lixo e morte, conta: “Minha avó dizia que, assim como o melhor lugar para guardar o peixe é o rio, o melhor lugar para se guardar as raízes da mandioca é debaixo da terra. Começaram, porém, a jogar veneno, e os animais silvestres foram morrendo. Joga-se veneno no inseto, ele morre, mas morre também o animal que se alimenta do inseto. Não temos mais peixes nos rios porque jogam veneno nas plantações no período da piracema, durante a reprodução dos peixes. Vêm as primeiras chuvas, a água vai para a nascente e mata os peixes – os pequenos e os grandes - e impede a reprodução. É mortandade em escala.” (Santos, 2023: 85).

Alguns dias depois de visitar a Agrishow, em entrevista de campo com defensoras dos territórios do Matopiba, ficamos sabendo de denúncias do uso de drones, assim como esses no início deste artigo, para dispersar agrotóxico em terrenos de agricultura familiar, como forma de grandes empreendimentos de monocultura para tentar expulsar pequenos produtores rurais. Agora drones são também, “soluções” do agronegócio para abrir espaço para semear o imaginário e a narrativa tóxica da monocultura. Urge a confluência de uma visão crítica aos imaginários vendidos na Agrishow, rumo ao fortalecimento de práticas de imaginários de cuidado, respons-abilidade e envolvimento em resistência e existência para além das tecnologias de controle de corpos-mentes-territórios. E essas resistências existem, há séculos, só precisam ser ouvidas.

No começo havia o fogo

Quando perguntamos a um dos entrevistados deste estudo, o professor e pesquisador Vinicius Gomes de Aguiar, da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) como ele via o uso das tecnologias na expansão das fronteiras agrícolas no Matopiba, ele respondeu: “A tecnologia mais utilizada para a expansão do agronegócio ainda é o fogo.”

Além de docente na UFNT, Vinícius é membro do Neuza - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saberes e Práticas Agroecológicas, atua na Superintendência Federal de Desenvolvimento Agrário (SFDA) de Goiás, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e compõe o Observatório de Conflitos Socio-ambientais do Matopiba.12

O Matopiba é uma região formada pelo estado do Tocantins e partes dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. O nome vem de um acrônimo formado pelas siglas dos quatro estados. Essa é uma região de intensa expansão agrícola, desde meados dos anos 1980, especialmente no cultivo de grãos como a soja, milho e algodão. A topografia plana, as brechas fundiárias legais, e o baixo - ou quase nenhum - custo das terras comparado às áreas consolidadas do Centro-Sul levaram muitos produtores rurais a buscar essa região.

O Matopiba está inserido predominantemente no Cerrado e é sobre esse bioma que mais avança a fronteira de expansão agrícola. Cerca de 66,5 milhões de hectares (91% da área) estão compreendidos nos domínios deste bioma, enquanto fatias menores estão contidas na Amazônia (5,3 milhões ha ou 7,3% da área) e Caatinga (1,2 milhão de hectares ou 1,7% da área). Em razão de seu posicionamento em baixa latitude, associado geralmente à baixa altitude, as temperaturas são elevadas (à exceção do Oeste baiano, onde as temperaturas costumam ser mais amenas em razão da maior altitude)13. Tem-se o predomínio do clima tropical semiúmido (~78% do território), com temperaturas médias acima de 18°C em todos os meses do ano e períodos de seca entre 4 e 7 meses, de modo geral, coincidente com o semestre de inverno (a partir de junho). É o típico clima dos Cerrados, com alternância de estações secas e úmidas e com vegetação de savana, que contribuem para a expansão do fogo na região, em especial nos meses da seca. Mas as causas naturais estão longe de ser a principal razão para o desmatamento do Cerrado no Matopiba.

De janeiro de 2023 a julho de 2024, o desmatamento no Cerrado brasileiro emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico (CO₂, o principal gás causador do aquecimento global), quantidade superior às emissões do setor industrial no Brasil, segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado (SAD Cerrado)14, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). Dessas emissões, 80% vieram do Matopiba, região que, entre 2019 e 2023, teve mais de 2,7 milhões de hectares desmatados.15

O Relatório Anual do Desmatamento (RAD) no Brasil17, produzido pelo Map Biomas, apontou uma queda de 11,6% na área desmatada total no Brasil em 2023, sendo que a Amazônia e o Cerrado, os dois maiores biomas do país, representam mais de 85% dessa área.

Naquele ano, o Cerrado ultrapassou a Amazônia pela primeira vez, apresentando a maior área desmatada entre os biomas, totalizando 1.110.326 ha e um aumento de quase 68% em relação ao ano anterior, enquanto a Amazônia teve uma redução de 62,2% da área desmatada. O relatório aponta ainda que o Matopiba responde por 47% de toda a perda de mata nativa do país.

A redução, nos últimos anos, do desmatamento do bioma amazônico é uma excelente notícia. Fruto da conscientização em torno das mudanças climáticas, a floresta amazônica está sob os holofotes de grandes movimentos e organizações conservacionistas internacionais, e conta com a mobilização e luta de séculos de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros povos da floresta que, apesar da disparidade de forças, têm ganhado evidência, inclusive ocupando mais espaços de poder e decisão política nas últimas décadas. Apesar de ainda longe de representar uma solução para o bioma e uma resposta concreta para a crise climática e ambiental, essa articulação consegue fornecer alguma proteção à floresta.

“O Cerrado, por sua vez, tem sido crescentemente afetado pelo agronegócio. Enquanto se fortalece o discurso que a floresta amazônica tem que ser preservada - e tem, claro -, o Cerrado se transforma na principal zona de sacrifício”, explica Vinícius.

Apesar de ser o bioma onde bate o coração das águas do Brasil, de onde nascem as águas de oito das 12 principais bacias hidrográficas do país e responsável pela ciclagem da água que vem dos rios voadores da Amazônia para a região centro-sul, com a savana mais biodiversa do planeta, o Cerrado foi convertido na zona de sacrifício da vez.18

Esse lugar que o Cerrado ocupa, de território passível de devastação, foi consolidado após a aprovação do Código Florestal, em 2012. A possibilidade legal de redução de reserva legal em até 80% nas propriedades rurais, na maior parte do bioma, abre espaço para a devastação da mata nativa e destruição dos modos de vida tradicionais para a instalação da monocultura, independente de critérios socioambientais que deveriam orientar o processo de autorização de supressão de vegetação.

Outro ponto é que como grande número de áreas da Amazônia legal são terras públicas sob jurisdição do governo federal, há por sua parte maior capacidade de gestão e governança, que são feitos por órgãos ambientais como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No caso do Cerrado, a maior parte das atribuições fica a cargo de órgãos estaduais ou locais, mais suscetíveis a pressões políticas e econômicas nos territórios para favorecer a expansão do agronegócio, sobretudo na região do Matopiba.

Vinícius também relaciona o lugar do Cerrado como zona de sacrifício com o uso do fogo enquanto principal tecnologia para a expansão da fronteira agrícola: “Obviamente, para ocupar essas áreas, eles precisam dar a sensação de torná-las produtivas. Produtivas no entendimento deles, né? Nesse sentido, a agrofloresta ou a mata em pé, para o agronegócio, é um problema. Não é produtiva, não dá o mesmo lucro. Então precisa tirar essa mata pra abrir caminho para a monocultura, pro agronegócio, e o fogo torna esse processo de limpeza mais rápido. Depois do fogo fazem o portão, e assim por diante. Isso permite que o gado avance, se coloca uma primeira possibilidade para a expansão. Nas nossas pesquisas, começamos a perceber esse comportamento nos conflitos, especialmente por parte dos grileiros, o pessoal que tenta retirar os povos tradicionais dos seus territórios, de utilizar o fogo para esse fim”, conclui.

A observação do uso do fogo para determinados fins mostra que há estratégias, planejamento e controle do uso do fogo como tecnologia de expansão territorial ilícita. Vinícius cita dados do Map Biomas Fogo que demonstram que, proporcionalmente, ao considerar a região do Matopiba, as terras indígenas, mesmo sendo, em grande parte, regularizadas, são as mais incididas por queimadas, nos anos de 2021, 2022 e 2023. Em média, queimaram aproximadamente 22% das terras indígenas, enquanto o Matopiba como um todo queimou 6%. Vinícius tem a hipótese de que o fogo avança sobre comunidades indígenas, pois o entendimento do agronegócio é de que certos grupos étnicos não deveriam ter direito ao território, principalmente quando mantendo-os em condições de preservação. “Se você quer manter o território, tem que ser de acordo com os princípios do agronegócio. Se for para preservar, aí eles vão pra cima pra te mostrar como se deve fazer”.

Ele, que é também pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saberes e Práticas Agroecológicas (Neuza) da UFNT, contradiz, contudo, um argumento frequentemente usado de que o fogo e a devastação são causados pelas comunidades tradicionais. Existe um conhecimento empírico e documentado das comunidades tradicionais do Cerrado, que usam o fogo como uma tecnologia de gerenciamento do seu território. “É comum, por exemplo, fazer fogo para prevenir o fogo, para treinar brigadas. No Maranhão, na região do Parque Nacional da Chapada da Serra das Mesas, tem cursos junto com as comunidades quilombolas para poder trabalhar com fogo. Elas sabem o poder que o fogo tem quando não é controlado. Essas pessoas e comunidades dominam o fogo, não deveriam ter problemas, né? Mas quando olhamos para os grandes acidentes, as grandes queimadas, a gente percebe que não é a mesma tecnologia que é usada.”

Depois do fogo, o gado, as máquinas e a violência

As tecnologias da expulsão e o caso da Gleba Tauá

Os modos de vida e de produção agroecológica das comunidades tradicionais, assim como a floresta em pé, não são produtivos e lucrativos o suficiente dentro do modelo de negócios agro exportador e, por isso, ao fogo somam-se outros métodos e tecnologias para expulsar os povos do campo e da floresta e abrir espaço às monoculturas do agronegócio, que preparam o terreno para a agricultura digitalizada e de alta rentabilidade.

O gado é solto sobre a terra queimada, e o desmatamento com máquinas pesadas, como o correntão, arrasta e derruba árvores em larga escala. Os povos tradicionais que habitam esses territórios são expurgados violentamente, seja pelo fogo que destrói suas moradas, pela agressividade física e psicológica de capangas de grileiros, ou pelo gado que invade as pequenas propriedades. A pulverização indiscriminada de agrotóxicos espalha veneno não apenas sobre as lavouras, mas também sobre comunidades vizinhas, intoxicando pessoas, animais e cultivos alimentares.

Depois, o solo é preparado com arados gigantescos, plantadeiras e pivôs de irrigação, que começam a construir o cenário distópico de alta mecanização e digitalização do campo, que coloca ainda mais pressão sobre as populações locais e na produção agroecológica, com maquinário de funcionamento remoto, drones para pulverização de agrotóxicos e softwares preditivos - equipamentos e processos que intensificam e aceleram o desequilíbrio de poder e a concentração de terra e renda nas áreas rurais.

O Matopiba, como a principal fronteira de expansão agrícola hoje no Brasil, é uma região emblemáticas desse processo, e dentro dela olhamos para o caso da Gleba Tauá, um território tradicional no estado do Tocantins ocupado desde a década de 1950 por famílias camponesas que migraram para a região a partir dos estados do Maranhão e Piauí, e onde as mais diversas tecnologias e métodos são usados para expulsar a comunidade para dar lugar à monocultura de soja. Ao mesmo tempo, essa microrregião também abriga muita resistência e luta por parte das famílias tradicionais, os posseiros originários, para manterem seu modo de vida comunitário e preservarem seu território no Cerrado.

A Gleba Tauá é uma área de terra da União Federal, na qual vivem atualmente cerca de 80 famílias camponesas. O território da Gleba encontra-se entre os rios Tocantins, Ouro e Tauá, no município de Barra do Ouro, região Nordeste do estado, distante cerca de 420 km da capital Palmas. Desde o início de sua ocupação até o início da década de 1980, o território da Tauá era de uso comum, quando, em 1984, o Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT) arrecadou a área que corresponde a 17.735 hectares. Foram tituladas apenas 5.779 hectares em 109 lotes individualizados, restando 11.956,0196 hectares de terras da União, que foram ocupados pelas famílias que não tiveram acesso ao título.19

Constatando a vulnerabilidade dessa grande área de terras da União em que estavam as famílias que não tiveram as terras tituladas, o produtor de soja catarinense Emilio Binotto e seus familiares invadiram a Tauá em 1992 e iniciaram um processo ambicioso de grilagem das terras. Atualmente, o fazendeiro está em disputa judicial com a comunidade da Gleba Tauá, num conflito que envolve ilegalidades, violência, destruição, desmatamento do Cerrado e coação da comunidade.

A pesquisadora e professora Antonia Laudeci Oliveira de Moraes, integrante do Programa de Pós-Graduação (PPGCULT) e do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saberes e Práticas Agroecológicas (Neuza) da Universidade Federal do Norte do Tocantins – UFNT, que também trabalhou da Comissão Pastoral da Terra (CPT) - Araguaia Tocantins durante 10 anos, acompanhou de perto a vida e luta da comunidade na Gleba Tauá, que se tornou também foco de sua pesquisa acadêmica. Laudeci colaborou com a Coding Rights neste estudo com sua pesquisa - que traça um paralelo entre a história da liderança política e matriarca da Tauá, Dona Raimunda, e a luta pelo território -, mas também com o levantamento de dados e entrevistas específicas para este estudo.

Em sua dissertação de mestrado, Laudeci costura momentos da trajetória de vida de Dona Raimunda com a luta das mulheres trabalhadoras nas áreas rurais, que vivem sob o patriarcado, e seu papel nas resistências nos territórios, mais especificamente na comunidade da Gleba Tauá. Destaca sua luta pela posse da terra e seu papel nas resistências, refletindo sobre como seu legado e trajetória contribuem para a compreensão das comunidades tradicionais no Tocantins em sua luta pela terra e território: “As narrativas e a reflexão de Dona Raimunda mostram que os Binottos, desde que chegaram, tentaram tirar o direito de viver na terra das famílias camponesas de todas as maneiras, transformando o lugar de paz de Dona Raimunda em um local de grandes conflitos e ameaças a sua vida (...) Dona Raimunda se tornou uma liderança simbólica, fundamental na resistência contra a expansão da plantação de soja no território e pelo direito ao território. Sua vida é marcada também por uma ligação com a terra e um compromisso com a preservação das tradições vivenciadas por sua família, se tornando desse modo, uma figura central na mobilização e denúncias às violações de direitos na comunidade Tauá”, explica Laudeci em seu trabalho.

Para este nosso artigo, Laudeci levantou também uma série de mais de 20 boletins de ocorrência registrados entre 2022 e 2023 na delegacia de polícia de Goiatins-TO por integrantes da comunidade da Gleba Tauá contra a família Binotto e seus capangas, que ilustram os violentos métodos de intimidação e agressão da grilagem, também relatados nos Cadernos Conflitos no Campo, da CPT.20

Em uma das ocorrências, de representação coletiva, a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da Gleba Tauá denuncia o “modus operandi” dos fazendeiros sobre os moradores da Tauá:

“Compareceu a esta Delegacia de Polícia o comunicante, na data/hora acima referidas, em nome dos associados da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da Gleba Tauá para relatar que os membros da referida pessoa jurídica estão sendo vítimas do crime de Esbulho Possessório de suas propriedades rurais e que em consequência do “modus operandi” dos autores as reservas legais das propriedades estão sendo desmatadas, QUE a partir de dezembro de 2022 os autores passaram a invadir chácara por chácara dos membros da associação referida, utilizando um trator para “fazer os arrastão” e correntes para “quebrar” toda a vegetação, QUE os autores após consumarem as condutas acima deixaram o local afirmando que iriam retornar para “cercar tudo”.”

Em outra ocorrência, uma moradora da Tauá conta como os grileiros fazem uso do gado para destruir a roça, atacar e assustar os chacareiros:

“a comunicante informa que a pessoa de Pedro Amaro e outros estão colocando vários animais dentro do limite de sua chácara, e esses gados vem causando vários prejuízos para a vítima, comendo suas plantações, atrapalhando as crianças de ir para a escola, porque esses animais são muito valente e com uma liminar da justiça que proíbe eles de fazer qualquer serviço e os mesmos não obedecem a justiça”

Mas nos últimos anos, os Binotto não usam apenas o gado para destruir roças e assustar a comunidade da Gleba Tauá. Há denúncias de que drones têm sido utilizados sistematicamente para pulverizar veneno nas plantações agroecológicas, nas pessoas e nas fontes de água que abastecem a comunidade da Tauá. Os drones são também usados como tecnologias de vigilância e amedrontamento, como conta Laudeci a partir de relatos coletados para sua pesquisa de mestrado com Dona Raimunda: “Com o uso dos drones, ao mesmo tempo em que pulverizam veneno e fazem um trabalho de observação do território, também conseguem deixar as pessoas apavoradas. São pessoas que não têm acesso à tecnologia, que não tem conhecimento do que é um drone, principalmente os mais velhos, as matriarcas, os patriarcas da comunidade. O agro vai adquirindo cada vez mais ferramentas tecnológicas e as comunidades vão ficando cada vez mais encurraladas.”

Membros da comunidade relataram diversos casos com uso de drones para a CPT, dizendo que estes rondam sistematicamente as casas, voando à altura de janelas, tanto durante o dia quanto à noite. Inclusive sobre os banheiros: “Mas dizer, olha, um negócio desconfortável, a gente estar no banheiro e o negócio sobrevoando em cima da gente ali”, desabafou Dona Raimunda a Laudeci.

Dona Marlene, outra moradora antiga da comunidade Serrinha, vizinha à Tauá, contou a Laudeci como é a chegada dos agrotóxicos nas terras da comunidade: “Porque as coisas estão mais difíceis, porque os grandes estão pisando nos mais pequenos. Tipo, não é eles virem aqui pisar nossa roça, não. Acontece que pra ali tem roça de soja, de milho. E quando eles arrumam a terra, eles botam o quê? Veneno. Aquele veneno não fica só lá, ele vem pelo vento e pega nas plantas. Vem as águas, das enxurradas, passa por debaixo da terra. E agora a maioria não tá mais colocando nem de avião, é no drone, né, que vem colocando o veneno.”

A violência do uso dos drones para pulverização, com o intuito de destruir as roças das famílias da Gleba Tauá tem consequências muito mais profundas do que apenas a terra improdutiva para a agroecologia. Como conta Dona Marlene, toda a tecnologia social aprendida com suas antepassadas, se perde. “Minha mãe, ela juntava essa folha aí, cansei de ajudar ela, tacava fogo, ia misturando ela assim, jogando, piscando água, né, pra ela não virar cinza. Aí pegava o esterco da galinha e misturava, entendeu? Junto com o esterco de gado, a bosta do gado, misturava aqueles três adubo lá, colocava naquele canteirão na beira do rio, assim - eita, quando eu me lembro, chega… - aqueles canteirão na beira do rio assim, ó, do pimentão, cada tomate, cebola, coentro, tudo ela plantava, entendeu? E pronto, era só aquilo ali. Hoje a gente faz, eu já fiz do mesmo jeito e não dá nada.”

A CPT Araguaia Tocantins, onde Laudeci trabalhou por 10 anos, acompanha cerca de 30 comunidades na região norte do estado do Tocantins. Segundo ela, praticamente todas vivem uma situação de conflito de terras constante. E em todas a conectividade é extremamente precária ou praticamente nula.

“Muitas vezes as famílias, as pessoas que estão sofrendo violência não têm nem como pedir socorro num momento de conflito, porque estão em lugar que não tem sinal de internet, que não pega aparelho telefônico, não tem como fazer uma ligação para a polícia, estão isoladas”, conta Laudinha. São populações que, além de não terem acesso à tecnologia digital, vêm sofrendo mais exclusão e violências por parte do seu uso pelos grileiros e grandes fazendeiros. “Imagina pessoas que não tem nem sinal de celular, o medo, a pressão que sofrem quando veem uma coisa sobrevoando e filmando sua casa, ou quando vêem um trator enorme sem motorista. É muito desigual, muito opressor”, completa.

A grilagem digital e a opressão das cercas invisíveis

Em paralelo a tudo isso, corre o processo histórico de apropriação indevida de territórios, conhecido no Brasil como grilagem de terras, que torna a disputa e os conflitos ainda mais violentos - uma violência simbólica e patrimonial ainda mais difícil de ser combatida, pois sua base é o poder político e econômico. Nesse caso, também, a digitalização da governança da terra aprofunda as desigualdades e facilita o apagamento de comunidades tradicionais, modos de vida das florestas e dos conflitos nos territórios. A grilagem digital é hoje um grande fantasma que ronda a luta por terra e território no Brasil.

O que é grilagem de terras

O termo "grilagem" tem raízes em uma prática antiga de falsificação de documentos. Para simular documentos antigos de posse de terra, os fraudadores colocavam os papéis forjados em caixas com grilos. Os insetos, ao roerem e defecarem no papel, davam a ele uma aparência envelhecida, conferindo falsa legitimidade aos títulos.

Hoje, a grilagem se refere a qualquer ação ilegal que vise transferir terras públicas para o domínio privado. Essa prática se beneficia das fragilidades do sistema fundiário brasileiro, que não possui um registro de imóveis unificado capaz de integrar informações municipais, estaduais e federais. A falta de fiscalização eficaz sobre a titularidade de grandes propriedades também facilita a ação dos grileiros.21

Atualmente, os fraudadores exploram brechas em múltiplos sistemas oficiais: registram títulos em cartórios, declaram propriedades ilegalmente na Receita Federal e inserem dados em órgãos fundiários por meio de sistemas digitais para controle ambiental (falaremos da grilagem digital mais adiante). Ao cruzar essas informações dispersas, conseguem criar uma aparência de legalidade para terras que, na realidade, são públicas ou pertencentes a comunidades tradicionais. Essa estratégia transforma a grilagem em um crime complexo, que se aproveita da desarticulação institucional para se perpetuar.

Nesse campo, as relações de poder entre grandes latifundiários e o poder público sempre representaram uma enorme vantagem em relação às comunidades tradicionais, indígenas ou populações mais pobres. O Brasil é um país que nunca passou por um processo de reforma agrária da terra, o que, na prática, se reflete em uma estrutura fundiária desigual e caótica. Mas esse “caos”, longe de ser acidental, serve a interesses específicos. E a narrativa tecnosolucionista, mais uma vez, surge como resposta rápida e fácil para o problema centenário da distribuição e regularização fundiária. Mais uma vez, não sem aprofundar desigualdades e gerar mais conflitos.

O Cadastro Ambiental Rural Brasileiro - da regularização ambiental à grilagem digital

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil, criado pela Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu o novo Código Florestal. Surgiu como um instrumento fundamental do Programa de Regularização Ambiental (PRA)22 com o objetivo de integrar informações ambientais das propriedades, tais como áreas de preservação permanente, reserva legal e remanescentes de vegetação nativa. Para centralizar esses dados, a lei instituiu o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). O objetivo inicial do CAR seria auxiliar a Administração Pública no controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, e no combate ao desmatamento, visando a adequação e a regularização ambiental das propriedades rurais. Mas, com o passar do tempo, o Cadastro passa a ser utilizado para fins de regularização fundiária, facilitando o acesso a benefícios como crédito rural, programas de apoio técnico e incentivos financeiros.

Segundo Karina Kato, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), “a crescente digitalização das políticas públicas, especialmente no que diz respeito aos cadastros de terra, reflete uma profunda mudança na atuação do Estado. Se antes o governo desempenhava um papel central na formulação de tecnologias e políticas agrárias – como ocorria com a Embrapa nos anos 1970 –, hoje ele tende a absorver e adaptar ferramentas desenvolvidas pelo setor privado. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um exemplo emblemático dessa transformação. Criado inicialmente como uma iniciativa testada pelo agronegócio em regiões como Mato Grosso, o CAR foi posteriormente incorporado pelo Estado como política pública, passando a ser utilizado para verificar a "sustentabilidade" da soja e do gado, além de ser crescentemente empregado na regularização fundiária – apesar de todas as suas falhas conhecidas. A transição de uma política baseada em direitos territoriais – como reforma agrária e reconhecimento de terras quilombolas e indígenas – para uma lógica de regularização fundiária acelerada pela digitalização tem como resultado a privatização crescente de terras públicas”.

O uso de ferramentas como o CAR está inserido num conceito de governança digital da terra, e se apresenta como solução para conflitos fundiários e preservação ambiental. Mas, na prática, o que acontece é que recursos antes destinados à reforma agrária são redirecionados para a criação de sistemas de informação territorial que priorizam a regularização rápida em detrimento da justiça social. Por ser autodeclaratório e virtual, acabou viabilizando um processo de grilagem digital, que não apenas facilita e acelera os processos de apropriação indevida dos territórios, mas também apaga, sob imagens de satélite, grandes maquinários agrícolas automatizados, e entre os algoritmos por trás das telas de celulares e computadores, os conflitos nos territórios e a existências das comunidades tradicionais e seus modos de vida.

Larissa Packer, que também é pesquisadora da UFRRJ e da GRAIN, ONG que apoia agricultores familiares e movimentos sociais em suas lutas por sistemas alimentares baseados na biodiversidade e controlados pelas comunidades, enquanto fazia uma atualização da situação da concentração de terras no Cone Sul, observou que em todos os países que estava trabalhando, estavam em construção ou implementação cadastros digitais de terra, e em todos os processos havia conflito. “observei que diversos países estavam implementando cadastros digitais de terras, muitos deles autodeclaratórios, e sem capacidade suficiente dos Estados para verificar as informações. Eu via que as visitas de técnicos a campo estavam sendo substituídas por monitoramento remoto—seja por drones, imagens de satélite ou inteligência artificial.” Packer explica que essa abordagem é falha para avaliar se uma área cumpre sua função socioambiental, como exigido pelas constituições. Uma imagem de satélite pode mostrar desmatamento e ocupação, mas não revela se houve violência na grilagem, se a posse é histórica ou recente, ou se a transferência de terra pública para privada é legítima.

No Brasil, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ilustra como esses instrumentos podem ser distorcidos. Criado inicialmente como ferramenta de regularização ambiental, o CAR foi rapidamente transformado em um mecanismo que facilita a legalização de terras griladas. Seu funcionamento em três fases - autodeclaração, validação e Programa de Regularização Ambiental (PRA) - apresenta falhas estruturais. Na primeira fase, o proprietário simplesmente declara informações sobre sua propriedade sem necessidade de comprovação documental. A validação, que deveria ser feita por fiscais, tem sido substituída por uma verificação algorítmica/automatizada que, como já explicou Larissa, pode significar avaliações equivocadas de milhares de hectares de terra pública ou indígena griladas. Além disso, o sistema digital e de avaliação por satélite não consegue distinguir ocupações antigas de invasões recentes, critério fundamental considerando que o Código Florestal anistiou desmatamentos anteriores a 2008.

A situação se agravou com a chamada Lei da Grilagem (MP 759/2016, convertida na Lei 13.459/2017). A partir da aprovação dessa lei, grileiros podem autodeclarar, via CAR, posse de até 2.500 hectares de terra pública (antes o limite era 1.500 hectares) e obter até 90% de desconto na regularização fundiária da terra, se "comprovarem" ocupação antes de 2008 (2011 na Amazônia). Outro documento que é emitido pelo governo apenas com a apresentação do CAR é o Certificado de Regularização de Ocupação (CRO), que serve como uma “prévia” da titulação da terra. E com esse CRO já é possível acessar crédito bancário e emitir títulos verdes, sobre áreas que podem ser públicas. O resultado é a transformação de terras públicas em ativos financeiros, com fundos de investimento adquirindo títulos lastreados em áreas que, na prática, ainda pertencem à União.

Esse sistema digital frágil gerou o fenômeno do "Brasil Fictício"23, onde fazendas são cadastradas sobre rios, territórios indígenas, Unidades de Conservação ou terras da União. O levantamento “Cercas Digitais” feito pela Grain em 201924 com a participação da Larissa, revela que, segundo dados oficiais, havia cerca de 430 milhões de hectares passíveis de cadastramento no Brasil, mas já havia 550 milhões de hectares registrados no CAR - ou seja, 30% a mais do que o território cadastrável. “O Map Biomas faz um cruzamento de 18 tipos de cadastros, e cruzando todos daria 49% do Brasil privado, mas o CAR aponta 76%” diz Larissa. “Então, você tem uma confusão enorme, uma disputa fundiária digital pra ver o que é Brasil público e o que é privado. E nisso você encobre territórios tradicionais, de terras indígenas. Em 2019, só 6% era de território coletivo”, complementa.

A Gleba Tauá exemplifica bem o "Brasil fictício" dos cadastros irregulares. Nessa área de Cerrado na Amazônia Legal - onde a lei exige 35% de reserva legal -, existem 93 CARs sobrepostos ocupando 13.498 hectares (65% da gleba), mas apenas 1.883 hectares (14% do total) estão declarados como reserva legal. Enquanto isso, a família Binotto tem mais de 11 mil hectares registrados de maneira irregular como sua propriedade, resultando no desmatamento de 12.334 hectares de cerrado até 2020. Essa é a realidade que contrasta com a territorialidade tradicional legítima da Gleba Tauá.25

Os múltiplos cadastros ambientais sobrepostos na Gleba Tauá, embora ilegais, permanecem válidos na prática, já que a maioria não foi suspensa ou cancelada. Essa situação acaba por legitimar tanto o desmatamento quanto a apropriação privada promovida pela família Binotto. Um simples cruzamento entre os dados ambientais e as informações fundiárias revelaria facilmente que grande parte da gleba é terra pública federal, o que levaria ao cancelamento dos CARs irregulares e ao reconhecimento da ilegalidade do desmatamento.

No entanto, a persistência desses registros de CAR, associada ao avanço do desmatamento na área, evidencia a absoluta conivência do Estado com o esquema de grilagem que se consolidou historicamente na região. A inação das autoridades diante dessa situação configura um claro aval à continuidade dessas práticas ilegais.

A narrativa da governança digital da terra esconde assim uma realidade perversa: sistemas digitais auto declaratórios viraram ferramentas de grilagem em massa, que é legitimada pela digitalização, pelo uso de algoritmos e inteligência artificial. Terras públicas se transformam em ativos financeiros e comunidades tradicionais são pressionadas a se adequar a um modelo privado e individual, que destrói seu modo de vida. Enquanto governos e instituições internacionais insistem em tratar a tecnologia como solução mágica, ignoram que, sem fiscalização real e justiça social, a digitalização só aprofunda desigualdades. O resultado é um "Brasil Fictício" onde dados valem mais que pessoas, e a terra, ao mesmo tempo em que é devastada, se digitaliza e financeiriza.

Tecnologias Regenerativas como Saída

O agronegócio se sustenta em tecnologias que servem à monocultura de exportação: ferramentas para devastação ambiental, violência territorial contra os povos e sistemas digitais excludentes, todas voltadas para a homogeneização da produção e a concentração de poder e lucro. No entanto, contra esse modelo, resistem as tecnologias sociais, regenerativas e ancestrais – conhecimentos que mantêm a vida e a diversidade no campo, mesmo diante do avanço predatório do agronegócio.

Na região do Matopiba, por exemplo, as comunidades camponesas desenvolvem práticas agroecológicas que desafiam a lógica do agronegócio. Como relata Vinícius, ao acompanhar essas comunidades, percebe-se que suas tecnologias sociais muitas vezes são invisibilizadas, apesar de serem fundamentais para sua sobrevivência. As roças tradicionais não são apenas unidades produtivas, mas espaços de esperança, trabalho coletivo e projetos de vida livre. Reconhecer essas práticas como tecnologias legítimas é essencial, pois elas cumprem uma função social vital, especialmente em territórios transformados em "zonas de sacrifício" pelo avanço do capital.

Muitos agricultores familiares e movimentos sociais questionam a imposição de tecnologias digitais que não dialogam com suas necessidades reais. Para eles, soluções como drones ou sistemas de big data são frequentemente desnecessárias, já que seu conhecimento tradicional – desde o manejo de sementes crioulas até a leitura do território para plantio – já responde às suas demandas. Mesmo diante das mudanças climáticas, que intensificam secas e inundações, essas comunidades recorrem a estratégias históricas, como as redes de troca de sementes, que permitem adaptação sem dependência de pacotes tecnológicos externos.

O debate sobre tecnologia no campo não se limita à aceitação ou rejeição das novas ferramentas digitais e sistemas de inteligência artificial, mas envolve questões cruciais: para que serve e quem controla essas ferramentas? Enquanto alguns grupos resistem à digitalização por vê-la como mais uma forma de dominação, outros, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), buscam apropriar-se criticamente de inovações, adaptando-as às suas lutas. Parcerias com a China, por exemplo, têm permitido o acesso a maquinários de pequena escala e bioinsumos alinhados à agroecologia, sem abrir mão de princípios como a soberania alimentar.

Essa diversidade de estratégias mostra que as tecnologias regenerativas não são apenas alternativas técnicas, mas caminhos políticos. Seja através da valorização de saberes ancestrais, seja na disputa por inovações sob controle popular, o que está em jogo é a construção de um modelo agrícola que priorize a vida, a justiça socioambiental e a autonomia dos territórios. Enquanto o agronegócio impõe sua lógica destrutiva, essas experiências demonstram que outro futuro é possível – e já está sendo semeado.

Bibliografía

- AGUIAR, Diana; BONFIM, Joice; CORREIA, Mauricio (orgs.). Na fronteira da (i)legalidade: desmatamento e grilagem no Matopiba. Salvador: AATR, 2021.

- AGUIAR, Vinicius Gomes. Cartografia do conflito: Geotecnologia como Instrumento de luta contra o Racismo Ambiental no Norte do Tocantins. ESCRITAS-UFNT, 2023.

- ARMIERO, Marco. Wasteocene. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

- BRUM, Eliane. Banzeiro okotó – uma viagem à Amazônia centro do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

- GRAIN and ETC Group. "Top 10 Agribusiness Giants: Corporate Concentration in Food & Farming in 2025." Grain, 2025. https://grain.org/en/article/7284-top-10-agribusiness-giants-corporate-concentration-in-food-farming-in-2025.

- GRAIN, “Techno feudalism takes root on the farm in India and China”, 24 October 2024, https://grain.org/e/7196

- HARAWAY, Donna e BRAGA, Ana Luiza. Ficar com o problema: fazer parentes no chthluceno. São Paulo: Editora N-1, 2023.

- HOPE SHAND, Kathy Jo Wetter and Kavya Chowdhry, “Food Barons 2022: crisis profiteering, digitalization and shifting power”, ETC Group, setiembre de 2022, https://www.etcgroup.org/files/files/food-barons-2022-full_sectors-final_16_sept.pdf;

- KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

- MORAES, Antonia Laudeci Oliveira. “Dona Raimunda é que segura a gente ali na Tauá”: a trajetória de vida de Raimunda Pereira dos Santos. 2023. 150 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Cultura e Território) – Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2023.

- NEVES, Eduardo G. Sob os tempos do equinócio – oito mil anos de história na Amazônia central. São Paulo: Ubu editora / editora da USP, 2023.

- SANTOS, Antônio Bispo dos. A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu Editora: Piseagrama, 2023.

Notas

1 ^ Dados da região do Matopiba e da Gleba Tauá foram obtidos em colaboração de pesquisa com Antônia Laudeci Oliveira Moraes.

2 ^ BOMBARDI, Larissa. CEE Fiocruz. Brasil é um dos principais receptores de agrotóxicos proibidos na União Europeia . 2023.

3 ^ AGRISHOW. Agrishow 2025 alcança 14,6 bilhões em intenções de negócios com edição focada na pluralidade do agro . 2025.

4 ^ La nube no tiene nada que ver con Internet: cartografiasdainternet.org

5 ^ John Deere. Plataformas para Milho GreenSystem™ . 2025.

6 ^ EMBRAPA. O agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, diz estudo da Embrapa . 2021.

7 ^ Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA). Panorama do Agro . 2025.

8 ^ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MDS). Mapa da Fome da ONU: insegurança alimentar severa cai 85% no Brasil em 2023 . 2024.

9 ^ InvestSP - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Agrishow 2025: Maior feira do agro da América Latina encerra edição com R$ 14,6 bilhões em negócios . 5 de maio de 2025.

10 ^ Bayer e Microsoft anunciam parceria estratégica para otimizar e avançar capacidades digitais na cadeia de valor de alimentos, rações, combustíveis e fibras – 17/11/2021

11 ^ Top 10 agribusiness giants: corporate concentration in food & farming in 2025

GRAIN, «El feudalismo tecnológico se arraiga en las granjas de la India y China», 24/10/2024

Hope Shand, Kathy Jo Wetter y Kavya Chowdhry, «Food Barons 2022: crisis profiteering, digitalization and shifting power», ETC Group, septiembre de 2022

13 ^ Embrapa Sobre o Matopiba

15 ^ Brasil de Fato, Fronteira agrícola do Matopiba é a maior área emissora de CO₂ no Cerrado

16 ^ MapBiomas – Plataforma de Monitoramento de Focos de Queimadas

17 ^ MapBiomas – Destaques RAD 2023 (PDF)

18 ^ Le Monde Diplomatique Brasil – O Cerrado como zona de sacrifício imposta pelo agronegócio

19 ^ Agro é, Gleba Tauá: luta pela terra no Cerrado tocantinense

20 ^ CPT Nacional – Acervo de Conflitos no Campo

21 ^ OXFAM, Terra e desigualdade

22 ^ Governo do Brasil – Regularização Ambiental

23 ^ O Globo – Brasil fictício: propriedade de terra autodeclarada excede área do país

24 ^ GRAIN – Cercas digitais: cercamento financeiro das terras agrícolas na América do Sul