No es sequía, es saqueo: Querétaro, «el valle de los centros de datos»

Por Paola Ricaurte Quijano, Teresa Roldán Soria. Querétaro, MÉXICO.

Ilustración: Giovanna Joo

AGUA

Introducción

El auge mundial de la industria de los centros de datos, impulsado por las demandas de la creciente inversión en el desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA), presenta configuraciones específicas en los contextos locales. En el mundo mayoritario, las fuerzas geopolíticas se cruzan con las dinámicas territoriales históricas. Querétaro, un estado en el centro-norte de México, es un ejemplo paradigmático de cómo estas dinámicas expresan tensiones entre diversos actores: por un lado, las empresas y los gobiernos y, por otro, las comunidades que habitan estos territorios —en particular los pueblos originarios y las comunidades campesinas— y la sociedad civil organizada.

A través de este caso podemos observar cómo los mecanismos de despojo de los bienes comunes utilizados en el ciclo de vida de la IA reproducen herencias históricas y coloniales a nivel infraestructural. Por lo tanto, consideramos necesario abordar los múltiples impactos socioambientales de los centros de datos de manera estructural, como parte de una industria emergente típica de un modelo de desarrollo tecnológico impuesto por los centros imperiales.

A partir del análisis del caso de la industria de los centros de datos en Querétaro, México, este texto ofrece una crítica político-ecológica, descolonial y feminista, basada en el examen de los impactos de esta industria, la continuidad de las formas de despojo y resistencia comunitaria, y la posibilidad de intervenciones desde un marco de derechos humanos y justicia social. El fenómeno de los centros de datos es complejo y, por lo tanto, requiere explorar sus dimensiones históricas, económicas, geopolíticas, legales, infraestructurales y ambientales, pero también el carácter sociocultural, étnico-racial, de género y de clase de los impactos de esa industria.

Querétaro es un territorio marcado por una historia colonial de despojo que se extiende hasta nuestros días. El impacto de la industria de los centros de datos en Querétaro trasciende el consumo intensivo de agua y energía; implica un impacto directo en la posibilidad de subsistencia material y social de las poblaciones precarizadas, racializadas y, en particular, de las mujeres que históricamente han estado en primera línea de la defensa del agua, la tierra y el territorio. La industria, además, amenaza las cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios, las formas comunitarias de gobernanza y la propiedad colectiva de la tierra y los bienes comunes.

Aquí proponemos tres miradas para abordar la crisis socioambiental que enfrenta Querétaro: (1) un enfoque ecopolítico, que reconoce la naturaleza relacional de la infraestructura de los centros de datos como resultado de procesos históricos, políticos, económicos y sociales de larga duración y a diferentes escalas, que van desde las fuerzas geopolíticas hasta las micropolíticas; (2) una perspectiva feminista y descolonial, que arroja luz sobre las dimensiones del poder y los diferentes impactos que sufren las poblaciones en función de sus características (origen étnico-racial, nivel socioeconómico, nivel educativo, idioma, etc.); y (3) una perspectiva de derechos humanos y justicia socioambiental, respetuosa de las cosmovisiones y la autodeterminación de los pueblos, que reconoce el derecho de las generaciones presentes y futuras a una vida digna y a un ambiente saludable.

Una mirada ecopolítica, feminista y descolonial de los centros de datos

En los últimos años, el análisis de los impactos socioambientales de la inteligencia artificial, y de los centros de datos en particular, se ha centrado principalmente en el consumo de agua, energía y emisiones de carbono. Aquí proponemos evitar la fragmentación de las variables socioambientales y abordar la multidimensionalidad de los impactos en los territorios situados. Un enfoque socioambiental no puede centrarse únicamente en el consumo intensivo de recursos, puesto que corre el riesgo de reducir la complejidad de los impactos.

En México, un país marcado por la desigualdad, la violencia, el racismo sistémico y la herencia de las lógicas neoliberales, es necesario considerar el contexto histórico, económico, político, sociocultural y territorial en el análisis de las consecuencias de esta industria para comunidades específicas, como parte de una línea de continuidad histórica y de un carácter sistémico del despojo. De lo contrario, el análisis de los impactos ambientales puede derivar en soluciones simplistas propias del capitalismo verde o en abordajes tecnosolucionistas, que dejarán de lado las causas reales y los efectos duraderos que el desarrollo de la industria de los centros de datos conlleva para las comunidades y los territorios.

El estudio de los impactos debe tener en cuenta la red de relaciones históricas, políticas, geopolíticas, económicas y socioculturales, atravesadas por asimetrías de poder que producen efectos variados para las personas que habitan el territorio y que se ven afectadas por la construcción y el funcionamiento de estas infraestructuras a corto, medio y largo plazo. Así, un enfoque ecopolítico plantea la importancia de situar las infraestructuras dentro de sus contextos socioecológicos más amplios. Destaca las experiencias vividas por las personas afectadas, las dimensiones históricas del cambio tecnológico y las economías políticas que definen qué infraestructuras se construyen, dónde, para quién y a qué costo. Esta perspectiva implica prestar atención a las posibilidades de resistencia popular y comunitaria que permitan la reconfiguración sociopolítica e infraestructural del territorio.

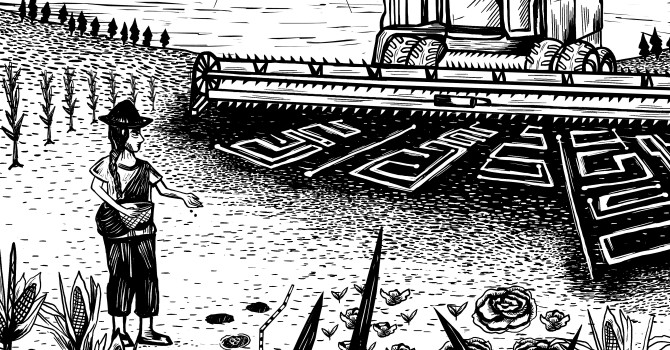

Si hacemos este recorrido histórico, podemos reconocer que, desde la invasión colonial, en el territorio que hoy ocupa Querétaro, el agua ha estado en el centro de las disputas de poder. Después de cinco siglos, podemos observar que la historia sigue repitiéndose y que los mecanismos de despojo no han cambiado sustancialmente. Aunque las narrativas se centran en hablar de la escasez de agua —un elemento que en la cosmología indígena es sagrado—, las comunidades no se dejan engañar: la crisis ecológica y social —del agua, la vida y el territorio— que enfrenta hoy Querétaro es, en realidad, el resultado de siglos de poner en marcha mecanismos que buscaron convertir un bien común en un recurso privado. Por eso, en México, las personas defensoras del agua, la vida y el territorio señalan la raíz del problema: “No es sequía, es saqueo”.

En este contexto, entendemos que el auge mundial de la industria de los centros de datos es una expresión material del capitalismo racial y de un orden colonial-patriarcal que privilegia los intereses del mercado en detrimento del bien social, buscando la acumulación capitalista mediante la desposesión. La industria de los centros de datos es una expresión de la colonialidad del poder a través de un modelo neoliberal de desarrollo tecnológico y una visión de sociedad que privilegia a élites locales y transnacionales –masculinas, heteropatriarcales y blancas– a costa de la destrucción de formas de vida de las comunidades feminizadas, racializadas y precarizadas. Por eso insistimos en que las resistencias a estas infraestructuras se encuentran enmarcadas en el contexto de las luchas históricas de las comunidades por la defensa de bienes comunes, el territorio y el agua, así como de formas comunitarias de vida y organización social que se remontan a la era colonial.

Un enfoque descolonial y feminista centrado en los derechos humanos y la justicia socioambiental, busca hacer visible, por una parte, la continuidad histórica del despojo en el marco de los sistemas de violencia capitalista, colonial y patriarcal, que utilizan diversos mecanismos para la acumulación de la riqueza (legales, institucionales, infraestructurales, discursivos, socioculturales, coercitivos, etc.). Por otra, que esas afectaciones tienen una dimensión de género, étnico-racial, de clase, y otras expresiones de la diferencia que impactan directamente en el acceso a derechos específicos. En México, esto implica hacer visibles las realidades complejas de los territorios y las experiencias de los grupos sociales que se movilizan contra los centros de datos dentro de un horizonte histórico más amplio de lucha.

Querétaro: la historia de industrialización y privatización de los bienes comunes

Querétaro, un pequeño estado en el centro-norte de México (Figura 1), tiene un paisaje geográfica y ecológicamente diverso que va desde desiertos a selvas tropicales. El estado es parte del gran valle de México, un territorio que se encontraba habitado desde hace nueve mil años por grupos de pobladores otomíes, purépechas, chichimecas, nómadas y agricultores que se asentaban en los territorios donde pudieran cultivar, trabajar metales, textiles, cazar y ofrecer tributo a los señoríos que gobernaban la región. Usualmente los lugares que habitaban se encontraban cerca de fuentes de agua.

A partir de la invasión de los colonizadores, los distintos pueblos fueron sometidos o colaboraron en la conquista de los territorios para obtener privilegios. Entre ellos, se encontraban algunos señores otomíes habitantes de la zona, quienes contribuyeron a desplazar a otros grupos a territorios aledaños. Los colonizadores utilizaron diversos mecanismos para ir paulatinamente acaparando las mejores tierras y las fuentes de agua. Querétaro era un lugar estratégico, puesto que se encontraba en el camino entre las minas de plata de Zacatecas y Guanajuato y la Ciudad de México.

Desde la época colonial, se desarrollaron diversas actividades productivas en la región. Al principio, eran la agricultura, la ganadería y la industria textil. A medida que la actividad económica se expandía, cada industria requería más tierra, infraestructura, tecnología, mano de obra y fuentes de agua. Por ello, los colonizadores crearon instituciones, leyes e infraestructuras para permitir la apropiación y privatización de la tierra y el agua.

Con la revolución mexicana de 1910 y la posterior reforma agraria, establecida en la Constitución de 1917, este impulso privatizador de la tierra iniciado durante el período colonial sufrió una reversión temporal. Las reformas permitieron el retorno a los esquemas comunitarios de propiedad de la tierra con el respectivo acceso a sus fuentes de agua. Sin embargo, a partir del siglo XX, en particular durante la era neoliberal en México, se buscó eliminar cualquier obstáculo que frenara el libre mercado, lo que provocó una privatización intensiva de los bienes comunes.

Así, Querétaro, tras una larga historia de gobiernos neoliberales, se transformó en un lugar idóneo para la actividad empresarial que ha consolidado su posicionamiento y la acumulación de recursos. En particular, en las últimas dos décadas, se convirtió en polo de desarrollo automotriz, aeroespacial y electrónico, con un énfasis en la creación de parques industriales como espacios habilitadores de la industrialización. En los últimos años, la industria de los centros de datos se ha colocado como un nuevo objeto de la narrativa que consolida la vocación empresarial e industrializadora del gobierno estatal. La llegada acelerada de los centros de datos ha intensificado la presión sobre los ecosistemas y ha profundizado los patrones históricos de desigualdad y desposesión, particularmente en relación con las formas de propiedad social de la tierra –como los ejidos–, las áreas protegidas, las fuentes de agua y el acceso a la energía.

En las infraestructuras de los centros de datos se materializa la disputa de fuerzas incompatibles que entran en tensión: por un lado, se encuentran las fuerzas económicas y políticas globales del modelo de desarrollo impulsado por países altamente industrializados y avalada por los organismos internacionales que se articulan con los intereses económicos y políticos locales; por el otro, se encuentran las fuerzas comunitarias del territorio con formas particulares de diferenciación que disputan el modelo hegemónico de desarrollo tecnológico y por tanto, el modelo de mundo que reproduce el libre mercado. En México, esto involucra las formas comunitarias de propiedad de la tierra (ejidos), la gobernanza de los bienes comunes, la organización social comunitaria y las prácticas de sostenimiento de la vida arraigadas en el territorio.

Querétaro: «El valle de los centros de datos»

Querétaro se ha consolidado como el principal centro de datos de México, concentrando el 65 % de la capacidad nacional y más del 80 % de las inversiones ya realizadas y previstas para los próximos años. Según estimaciones conservadoras, las inversiones rondarían los 15,000 millones de dólares. El estado de Querétaro alberga 27 proyectos de centros de datos (Figura 2).

De ellos, 18 centros están en funcionamiento, con una capacidad estimada de más de 600 MW para 2025, de los cuales al menos 13 son hiperescala, pertenecientes a las empresas Amazon (AWS), Microsoft, Google, Oracle, Odata, Equinix (MX3), Digital Realty, CloudHQ y Scala. Otros centros de datos tradicionales son operados por IBM, KIO Networks, Axtel/Alestra, Equinix (MX1/MX2) (Tabla 1).

| Empresa | Proyecto/Sitio | Inversión anunciada (USD) | Superficie(m²) | Capacidad (MW) |

| ODATA | QR04 | 24 | ||

| ODATA | DC QR03 (campus) | $3,000,000,000 | 275,000 | 300 |

| ODATA | QR01 | $80,000,000 | 52,350 | 32 |

| ODATA | QR02 | 22,373 | ||

| CloudHQ | QRO Campus (Colón) | $3,400,000,000 | 253,068 | 288 |

| Digital Realty/Ascenty QRO1 | MEX01 | 20,000 | ||

| Digital Realty/Ascenty QRO2 | MEX02 | 23,969 | 31 | |

| Digital Realty/Ascenty QRO3 | MEX03 | 20,000 | 21 | |

| KIO Networks | QRO1 | 4,108 | 6 | |

| KIO Networks | QRO2 | 12,917 | 12 | |

| KIO Networks | QRO3 | $400,000,000 | 25,000 | |

| ORACLE | Mexico Central MX-Queretaro-1 | |||

| Equinix | MX1 – Querétaro | 10,000 | ||

| Equinix | MX2-Querétaro | 7,400 | ||

| Equinix | Mexico City 3x-1 | $140,000,000 | 4 | |

| AWS (Amazon Web Services) | Región AWS México (Central) – clúster en Querétaro | $5,000,000,000 | ||

| Microsoft (Azure) | Región México Central – área metropolitana de Querétaro | $1,100,000,000 | ||

| Google Cloud | Google Cloud Region en Querétaro | |||

| Total | USD 13,120,000,000 | 726185.36 | 694 |

México es el segundo mercado más grande de centros de datos después de Brasil, pero debido a su rápido crecimiento, se estima que pronto se reducirá la diferencia entre ambos países. En 2024, México representaba aproximadamente el 2% del mercado global de gestión de activos de centros de datos. Se prevé que el mercado nacional alcance los 2,260 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,5%. Según la Asociación Mexicana de Centros de Datos, se estima que, para 2029, el sector contribuirá con el 5,2% del PIB nacional, lo que equivale a 73,536 millones de dólares.

Los mecanismos de desposesión

La carretera que conecta la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro da cuenta de la relación entre industrialización e infraestructura: enormes tráileres circulan sin parar; tanto, que resulta intimidante transitar por ahí. Desde mucho antes de llegar a la ciudad, letreros espectaculares anuncian la venta de inmuebles, terrenos y naves industriales. En el estado, todo parece estar a la venta.

La configuración territorial se halla en un punto de inflexión crítico, en el que la convergencia de procesos históricos de industrialización, presiones demográficas y nuevas formas de acumulación capitalista en el sector tecnológico han generado una crisis socioambiental sin precedentes. El desarrollo actual de centros de datos no es una ruptura, sino la evolución de patrones de industrialización concertados por el Estado y –hasta ahora– por los gobiernos neoliberales. Si bien la historia se puede rastrear hasta la era colonial, es a partir del siglo XIX, que en el estado se consolidó una vocación hacia la inversión extranjera, con la provisión estatal de infraestructura industrial y la explotación de recursos locales para los mercados externos.

Por eso sostenemos que la transformación acelerada de Querétaro en un polo de la industria de centros de datos se explica como resultado de un proceso de despojo de larga duración a través de varios mecanismos que operan por acción y omisión, en el ámbito político-legal, institucional, económico-fiscal, discursivo-narrativo, infraestructural y coercitivo. Así, algunos elementos del complejo entramado del despojo son las políticas neoliberales y las leyes que habilitan la privatización y el libre mercado, la promoción de inversión extranjera directa y la exención de impuestos, la naturaleza de las instituciones, el uso de la infraestructura pública, la opacidad corporativa y gubernamental enmarcada en la narrativa del desarrollo económico y el ejercicio de la fuerza y la coerción policial.

En esta sección, revisaremos brevemente algunos de estos mecanismos.

Las políticas neoliberales

Las políticas neoliberales implementadas desde 1982 bajo el gobierno de Miguel de la Madrid y luego por Carlos Salinas de Gortari, crearon las condiciones para favorecer el libre mercado. La privatización masiva de empresas estatales, la desregulación financiera y especialmente la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, encaminaron la economía mexicana hacia la manufactura de exportación y la atracción de inversión extranjera directa. Querétaro desarrolló clústeres automotrices y aeroespaciales que prepararon el terreno para la revolución digital.

En particular, el sector aeroespacial desarrollado intensivamente desde inicios del siglo, fue crucial para la emergencia de los centros de datos actuales. Con más de 50 empresas aeroespaciales (Bombardier, Safra, FE, Rolls Royce) e inversiones de 292.8 millones (2006-2024), el sector creó infraestructura especializada, fuerza laboral calificada e impulsó marco regulatorios que facilitaron la posterior transición a tecnologías digitales. La Universidad Aeronáutica de Querétaro (2007) y el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (2018) representan inversiones estatales en formación técnica que hoy está capitalizando el sector tecnológico. La construcción del nuevo aeropuerto también responde a la necesidad de facilitar las conexiones con otros mercados.

Así, la rápida industrialización de las últimas décadas generó las condiciones infraestructurales necesarias para que Querétaro emerja como un nodo en la expansión global de los centros de datos. Multinacionales como Microsoft, Amazon y Google, así como operadores especializados (KIO Networks, Equinix, Ascenty/Digital Realty, ODATA) han invertido recursos estimados en 12,000 millones de dólares (cifras conservadoras, ya que muchas de las inversiones no se divulgan públicamente) para establecer lo que las autoridades denominan «valle de los centros de datos» o lo que el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, bautizó como “región de IA”. Las narrativas oficiales identifican la afluencia de capital e infraestructura como crecimiento económico, pero el rápido crecimiento ha desencadenado profundos conflictos ecológicos, sociales y políticos y ha agravado las disputas históricas por el agua, la tierra y el territorio.

La transformación de Querétaro en un polo de la industria de los centros de datos responde a una estrategia trazada por el gobierno estatal liderado por el empresario Mauricio Kuri (2021-2027), del Partido Acción Nacional, para atraer inversión extranjera directa digital: exenciones fiscales, permisos acelerados, coinversiones en infraestructura y suministro de terrenos para la industria. En los medios de comunicación, el gobernador hacía alarde de haber visitado Washington D. C. durante su primera semana de gobierno para convencer a las industrias tecnológicas de que se instalaran en el país: “México es el complemento que necesitan las empresas americanas para su desarrollo”. En paralelo, se ha invertido en el desarrollo de parques industriales, la expansión de la red eléctrica y los sistemas de distribución de agua para operar estas instalaciones.

Por lo tanto, la política estatal facilita la llegada de centros de datos gracias a procedimientos simplificados de concesión de licencias y apoyo integral en materia de infraestructura. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), ocupada por Marco del Prete, actúa como el principal enlace con el sector empresarial, gestionando tanto las inversiones como el impacto ambiental, facilitando así el proceso de instalación de las empresas: “Querétaro es uno de los pocos estados a nivel nacional que concentra en un solo organismo la política económica y la política ambiental”. La agencia establece las licencias medioambientales que debe cumplir la industria, es decir, centraliza la regulación, agilizando los procesos y, al mismo tiempo, impidiendo la rendición de cuentas.

Así, a partir de la implantación de políticas neoliberales favorables al mercado, vemos cómo el actual impulso a la industria de los centros de datos reproduce los patrones históricos de subordinación del país en la cadena de valor de la economía global. La integración de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde 1994, y posteriormente en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, firmado en 2018, aceleró un modelo de industrialización orientado a la manufactura, convirtiéndonos en maquiladores de productos. En la era actual, impulsar en nuestro territorio la industria de los centros de datos nos convierte en maquiladores de infraestructura para la economía digital. Los datos se almacenan en nuestro territorio, con un alto costo social y ambiental, reproduciendo las relaciones de subordinación en la cadena de valor de los datos y la inteligencia artificial.

Mientras los centros de datos se expanden en territorios periféricos, las ganancias, la gobernanza y el conocimiento permanecen concentrados en unas pocas empresas, principalmente en Estados Unidos. Es decir, el discurso de la “ventaja competitiva” de Querétaro en el nearshoring intenta justificar, en realidad, la inserción subordinada de México en cadenas de valor globales, ahora digitalizadas, similares a los esquemas extractivistas tradicionales.

Las leyes

En el caso del agua, dos leyes son principalmente las que habilitaron la privatización del agua en Querétaro. Por una parte, la Ley de Aguas Nacionales (1992) abrió la puerta a concesiones de explotación de aguas nacionales a personas físicas y morales, públicas y privadas. Por otra, en 2022, el Congreso de Querétaro aprobó la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”, que privatiza la operación del servicio mediante concesiones, contratos de obra o asociaciones público-privadas, con cobro a usuarios y facultades para autorizar proyectos hidráulicos. Activistas y personas de la academia han señalado que esta ley carece de armonización con estándares nacionales e internacionales y no se sustenta en diagnósticos actualizados sobre el equilibrio de los acuíferos o la restauración de las cuencas.

En lo que respecta a la energía, las reformas neoliberales de 1992, 2013 y 2014 abrieron espacio a los productores privados y crearon una competencia desigual en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2024, se revirtió la figura de las “empresas productivas del Estado”. La CFE y Pemex recuperaron su naturaleza de entidades públicas, con un plan para expandir la generación y transmisión de energía.

En cuanto a la tenencia de la tierra, la reforma constitucional de 1992 al Artículo 27 puso fin al compromiso posrevolucionario de México con la redistribución agraria, al tiempo que legalizó la privatización de las tierras ejidales, alterando de manera fundamental la relación entre el Estado, el territorio y las comunidades rurales establecida en la Constitución de 1917. La Ley Agraria de 1992 estableció mecanismos específicos que posibilitaron la privatización: el Artículo 56 otorgó a las asambleas ejidales la facultad de determinar el uso de la tierra y realizar el parcelamiento, mientras que los Artículos 81 y 82 establecieron los procedimientos para la adopción del “dominio pleno”, mediante el cual las tierras ejidales podían convertirse en propiedad privada. Esta ley establece que “Los gobiernos federal y estatales estimularán la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias”.

La reforma energética de 2013 también representó una pérdida de derechos comunales de la tierra. Al declarar el petróleo, la minería y la electricidad como sectores de prioridad nacional, los ejidatarios fueron persuadidos para aceptar la intervención del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) en sus ejidos, con el fin de otorgar títulos de propiedad a cada ejidatario y permitir la venta o el arrendamiento de sus parcelas a corporaciones privadas. La conversión de las tierras comunales o protegidas por su valor ecológico en propiedad privada puede entenderse como un proceso de preparación territorial para la posterior acumulación capitalista.

La infraestructura pública

Otro de los mecanismos del despojo se realiza a través del aprovechamiento de la infraestructura pública para intereses privados. La expansión corporativa se habilita con infraestructura pública puesta al servicio de las corporaciones. Por un lado, mediante exenciones fiscales que merman el erario público; por otro, con inversión directa en energía, agua, vialidades y acceso a tierras para parques industriales donde se instalan los centros. En este esquema, se socializan los costos mientras se privatizan los beneficios.

Las proyecciones sectoriales estiman un crecimiento acelerado de la inversión en tecnologías de la información e IA durante 2024-2028, con una demanda energética que podría cuadruplicarse. El gobierno estatal ha anunciado inversiones sin precedentes en la red eléctrica (líneas de alta tensión, subestaciones) para satisfacer la demanda de la industria. En el ámbito federal, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla proyectos de generación y transmisión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como actor central.

Las instituciones

“Querétaro se está posicionando en la instalación de nubes de datos gracias a su ubicación estratégica, seguridad y respeto a la inversión”, afirmó el titular de la SEDESU, Marco Antonio del Prete. Según esta narrativa, Querétaro se presenta como el estado más conveniente para la inversión extranjera directa. Con una perspectiva neoliberal, el gobierno de Mauricio Kuri, del PAN, se ha destacado por habilitar las condiciones legales, institucionales y de infraestructura necesarias para privilegiar al sector empresarial. La inversión extranjera directa se presenta como un indicador del éxito del gobierno.

Bajo este esquema, los últimos años se han caracterizado por la construcción de narrativas que destacan el desarrollo económico impulsado por las inversiones y el desarrollo de infraestructura. Como hemos mencionado antes, aunque el monto exacto de las inversiones no es público, puesto que algunos montos se mantienen reservados, la inversión ascendería a 15,000 millones de dólares.

En este contexto, se aplaude la llegada de las grandes corporaciones tecnológicas. La presencia de estas empresas, con centros de datos a hiperescala[2] , se ha materializado en Querétaro sobre todo en los últimos tres años. En 2022, Oracle inició la instalación de centros a hiperescala, seguida de varias otras empresas. Microsoft lanzó en 2024 su región “México Central” y Google inauguró su región de nube a finales de 2024 (Figura 3).

AWS anunció una inversión plurianual con tres zonas de disponibilidad. Operadores como ODATA y CloudHQ también consolidaron su posición en el estado. Según declaraciones de ODATA, el centro de datos inaugurado a principios de 2025 es el más grande de México.

A pesar de las narrativas triunfales, el despliegue de esta industria en Querétaro se caracteriza por la opacidad corporativa, orquestada con la opacidad gubernamental, que ponen en duda la realidad de los tan anunciados beneficios para la sociedad. No existe un registro público y exhaustivo que documente el número, la capacidad, las licencias, las evaluaciones de impacto ambiental, el consumo de energía y agua de los centros de datos. Además, los acuerdos gubernamentales para la exención de impuestos y la cesión de tierras, o incluso la cantidad real de empleos generados por esta industria, se ocultan al escrutinio público. Las proyecciones relativas a la creación de empleo, a menudo acompañadas de estimaciones grandilocuentes sobre sus beneficios económicos, carecen, hasta el momento, de pruebas empíricas que las respalden. Y, desafortunadamente, se trata de un patrón global.

En Querétaro, los centros documentados pertenecen a actores líderes a nivel nacional, regional y mundial, aunque los centros a hiperescala no están necesariamente registrados públicamente. En el caso de Google, la información sobre la inversión, la ubicación y la naturaleza del centro a hiperescala es totalmente restringida, “por razones de competitividad”, según declaraciones de la empresa. Algunas iniciativas para documentar estas infraestructuras a nivel global, como el Data Center Map, dependen de contribuciones voluntarias y a menudo están incompletas o desactualizadas.

La acumulación por desposesión

La industria de los centros de datos se suma a la cadena de procesos de industrialización que han provocado la actual crisis socioambiental. En esta sección, presentamos cómo esta industria impacta en las comunidades a través de la apropiación de bienes comunes: agua, energía, aire, tierra.

El agua

“Estamos enfrentando una grave sequía en la ciudad de Querétaro. Es una de las primeras ciudades que se prevé que se quedará sin agua”, relata Teresa Roldán, cofundadora del colectivo Voceras de la Madre Tierra, cuando hablamos sobre la crisis ambiental en el estado. Teresa es una incansable defensora del medio ambiente y de la vida: “He defendido los árboles, las áreas naturales protegidas, todo lo que hay en la zona del parque —lo que antes debía ser el Parque Metropolitano— desde 2016”. El proyecto del Parque Metropolitano fue abandonado tras un boom inmobiliario que reclasificó tierras protegidas para su uso en el desarrollo de viviendas.

En abril de 2025, el Monitor de Sequías de la Conagua indicaba que el 95% del territorio de Querétaro estaba afectado. La crisis hídrica está llevando al estado al borde del colapso ambiental y social. Antes de la colonización, el territorio que hoy ocupa Querétaro era conocido por sus ríos y manantiales. Sin embargo, desde la invasión colonial, la tierra y el agua han sido objeto de disputa. Las decisiones sobre el acceso a la tierra y al agua han favorecido, desde entonces, a los grupos de élite y a los intereses industriales en detrimento de las comunidades locales, que han sido desplazadas y despojadas de sus territorios y fuentes de agua.

El acueducto se construyó para transportar agua desde el ojo de agua Capulín en San Pedro de la Cañada hacia fuentes de la ciudad que abastecían a las instituciones religiosas y grupos de privilegio. El acueducto, celebrado por ser una imponente obra de ingeniería, en realidad trataba de ocultar la causa de su existencia: la contaminación del río Blanco (hoy Querétaro) por causa de los desechos de los obrajes. Así, mientras se abastecía de agua limpia a la ciudad, a las comunidades indígenas aledañas a la fuente de agua de la Cañada se les dejaba el agua sucia. Resulta una lógica muy similar a la del futuro proyecto El Batán, una propuesta del gobierno para que el agua procesada se use para consumo de las personas mientras que el agua limpia se vaya a los centros de datos.

En Querétaro existe un histórico despojo hídrico por acumulación, derivado de la imposición de un paradigma extractivista intensificado por la industrialización y la integración regional de América del Norte desde la década de 1990. El informe Los millonarios del agua documenta que, a partir de la Ley de Aguas de 1992, alrededor del 7% de las concesiones utilizan el 70% del volumen local de agua. En el estado, un pequeño grupo de concesionarios concentra más de 50 millones de m³ de agua al año, mientras que más de 100,000 hogares no tienen acceso al agua corriente.

Es difícil cuantificar el consumo de agua de los centros de datos, debido principalmente a la opacidad corporativa. Por otra parte, la ciudadanía se enfrenta a la complejidad metodológica de su medición: hay que tener en cuenta tanto el consumo directo, utilizado para los sistemas de refrigeración, como el consumo indirecto, asociado a la generación de la electricidad necesaria para su funcionamiento. En contextos de estrés hídrico, como el de Querétaro, el mismo volumen de agua extraído tiene impactos mayores que los que ocasionaría el mismo consumo en otro contexto menos estresado.

Aunque algunas empresas declaran utilizar sistemas de refrigeración por aire en sus instalaciones, como ODATA, o estrategias “positivas en agua”, no publican sus datos sobre eficiencia en el uso del agua (WUE, por sus siglas en inglés). Además, la verificación independiente es limitada. El gobierno estatal es otro obstáculo para el cálculo del consumo de agua, ya que favorece la instalación de centros en parques industriales. Dado que la gestión del agua se realiza mediante la transferencia de concesiones de la CONAGUA y asignaciones dentro de estos parques, el volumen total de recursos comprometidos queda oculto. Las autoridades rechazan las solicitudes para hacer transparentes los volúmenes asignados a cada empresa, lo que alimenta la desconfianza pública.

Debemos tomar en serio la lección que nos deja el caso de Querétaro. México está atravesando una de las sequías más generalizadas e intensas de las últimas décadas. Según la CONAGUA, en 2023, alrededor del 80% del territorio mexicano se enfrentó a condiciones de sequía (Figura 4). La crisis hídrica en Querétaro anticipa lo que le espera al país. Se prevé que México se convierta en uno de los países con mayor estrés hídrico del planeta.

La energía

La demanda energética de los centros de datos es crítica y está directamente relacionada con el consumo indirecto de agua. Querétaro tiene un déficit energético estructural y un crecimiento de la demanda superior a la media nacional, con el sector industrial consumiendo alrededor del 70% de la capacidad instalada. Según datos de México Evalúa (2024), el consumo de electricidad en Querétaro creció de 4 '923,884 MWh en 2015 a 5’039,836 MWh en 2022, con un aumento del 33,59% en el número total de usuarios. Este crecimiento de la demanda preexistente, sumado a las necesidades energéticas de los centros de datos, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema eléctrico estatal (Figura 5).

Se estima que la capacidad energética instalada/proyectada de Querétaro es de 690 MW, lo que proyecta la necesidad de 1,490 MW adicionales en los próximos años. Es importante recordar que, en México, los combustibles fósiles representan casi el 80% del suministro energético primario.

Según la Asociación Mexicana de Centros de Datos, “México cuenta con una buena conectividad que permite una latencia mínima, pero necesita más mano de obra especializada, costos competitivos tanto de energía como de fuentes renovables y un marco regulatorio transparente, simple y estable, así como disponibilidad de más terrenos industriales con acceso a la energía”, lo que se tradujo en una política del Estado.

Los informes sobre fallos eléctricos en varios barrios de Querétaro se han vuelto frecuentes. De 2014 a 2023 se registró un aumento del 151% en los fallos. Junto con el problema del agua, estos fallos ponen de manifiesto la fragilidad del sistema eléctrico estatal. La situación plantea serias dudas sobre las prioridades en la distribución de los recursos energéticos y la equidad en el acceso a los servicios básicos.

Mientras se garantiza un suministro estable para las actividades corporativas, las comunidades vecinas se enfrentan a frecuentes interrupciones y deficiencias en el suministro de electricidad. Las promesas de operar los centros de datos con energías renovables requieren un escrutinio riguroso para evitar el greenwashing y evaluar los impactos territoriales y sociales asociados a los proyectos de generación y transmisión necesarios para abastecer estas instalaciones.

El aire

Está demostrado que los centros de datos contribuyen a las emisiones de carbono y a la contaminación del aire debido al uso de combustibles fósiles y al consumo de energía. Los generadores diésel de reserva utilizados por estas instalaciones emiten partículas finas PM₂,₅ y óxidos de nitrógeno (NOₓ), sustancias con efectos adversos demostrados sobre la salud humana, especialmente en las zonas periféricas y urbanas donde suelen ubicarse los centros de datos.

Las previsiones de estos impactos son desalentadoras. A nivel mundial, se estima que los centros de datos consumen alrededor de 415 TWh, pero las proyecciones indican que esta cifra podría duplicarse para 2030, superando incluso a las industrias más contaminantes. Ante el rápido crecimiento de la IA, aumentará la demanda energética y, con ella, crecerán las emisiones asociadas a su desarrollo, implementación y uso.

Aunque no existen estudios locales específicos que cuantifiquen las emisiones de PM₂.₅ y NOₓ de los centros de datos en Querétaro, a partir de informes internacionales que alertan que las emisiones de los generadores de reserva son relevantes para la calidad del aire y la salud humana, es plausible que los generadores en operación periódica agreguen una carga contaminante local significativa. Ya se ha advertido sobre las consecuencias para el medio ambiente y los riesgos para la salud derivados de la generación de electricidad en el Valle de México con centrales eléctricas altamente contaminantes.

Aunque hay cinco monitores en la Zona Metropolitana de Querétaro y uno en San Juan del Río, no cubren todas las áreas donde se encuentran actualmente instalados los centros de datos. La falta de vigilancia regulatoria y de un tratamiento diferenciado de los centros de datos como industria refuerzan la invisibilidad del tema.

La tierra

La expansión de los parques industriales y los campus de centros de datos en Querétaro ejerce presión sobre las zonas de recarga hídrica y las áreas anteriormente destinadas a la conservación ecológica o al uso comunitario, transformando el uso del suelo para la industria y fragmentando los ecosistemas. Esta transformación amenaza no solo la biodiversidad, sino también las formas de vida comunitarias y los sistemas tradicionales de gobernanza del territorio. Como resultado de la Revolución de 1910, México conserva una singularidad: más de la mitad de su territorio es de propiedad social, organizado en ejidos y comunidades agrarias, que ofrecen un marco legal para la posesión colectiva y la gestión de los recursos. Sin embargo, desde las reformas constitucionales de 1992 que permitieron su privatización, las corporaciones y las entidades gubernamentales se han interesado cada vez más por estas tierras para uso industrial. La política neoliberal que promovió la transformación territorial, en detrimento de las comunidades y en favor de la industrialización y el sector inmobiliario, es una de las causas de la crisis ecológica del estado.

Querétaro cuenta con más de 360 ejidos, que representan aproximadamente el 55% de las tierras cultivadas. En 1992, las reformas constitucionales permitieron la privatización de las tierras ejidales, lo que creó vulnerabilidades estructurales para la apropiación territorial. Investigaciones periodísticas documentan la existencia de una “mafia agraria” que explota las vulnerabilidades legales para apropiarse de tierras comunales mediante la falsificación de documentos y la corrupción notarial.

En el caso de Cerro Prieto, una localidad del municipio de El Marqués, la tierra fue expropiada mediante procedimientos legales cuestionables que fabricaron falsos ejidatarios para justificar la venta. Casi inmediatamente después de la transferencia, se perforaron pozos y se instalaron tuberías e infraestructura para apoyar futuros proyectos residenciales e industriales. Los activistas que se oponen a la expropiación de tierras y al desvío de agua han sido criminalizados, arrestados y torturados bajo falsas acusaciones de invasión de tierras y disturbios públicos.

Como mencionamos previamente, la administración de Mauricio Kuri utiliza diversas herramientas legales para facilitar el acceso corporativo al territorio. Los fideicomisos permiten la obtención de la propiedad de la tierra a cambio de compromisos de inversión, mientras que la integración en parques industriales se aprovecha de infraestructura ya disponible, con zonificación y permisos ambientales previamente aprobados, agilizando el proceso de instalación de los centros de datos.

La superficie ocupada por los centros de datos se estima en 975,079 m² (suma de predios con metraje publicado). Además, se han autorizado hasta 300 hectáreas para nuevos parques en la región, estratégicamente ubicados en municipios como El Marqués, Colón y San Juan del Río. (Figura 6)

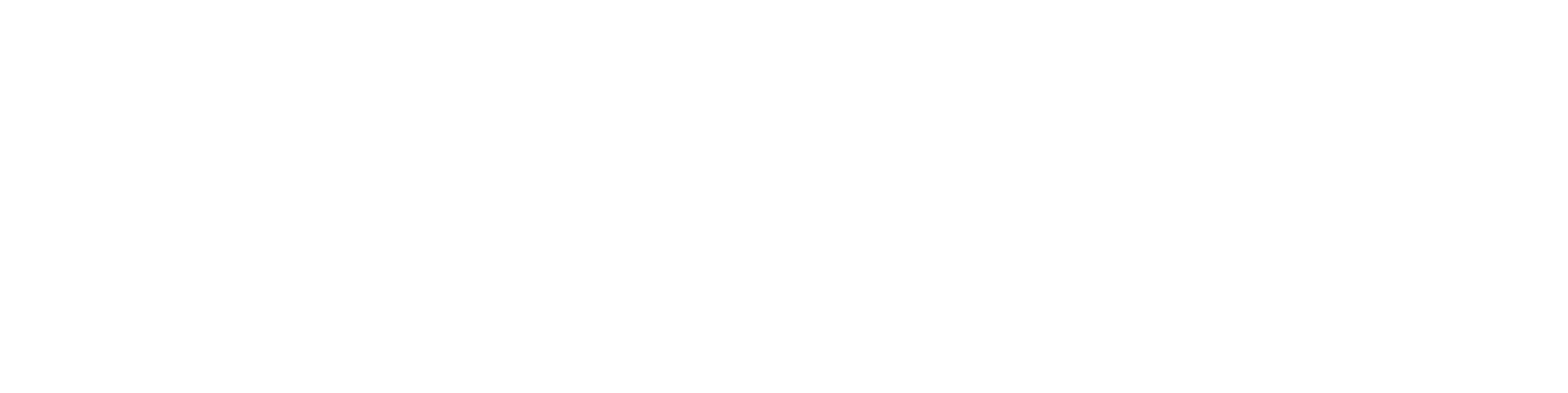

En pocos casos es posible documentar los procesos de reconversión de la cesión de tierras para la construcción de centros de datos. En la mayoría de las ocasiones, estos procesos son invisibles, ya sea por la sucesión de los diferentes momentos de la reconversión o porque se ocultan bajo el «secreto corporativo». La organización Micelio Urbano documenta la sustitución sistemática de milpas (cultivos tradicionales, originarios del periodo prehispánico) por infraestructura de centros de datos, reorganizando los entornos socioecológicos en función de las necesidades de acumulación de capital.

En el caso de CloudHQ, el estado aprobó un fideicomiso que aportó un terreno de 518,470 m² —valorado en unos 17,7 millones de dólares— para un campus de 288 MW, con una inversión de 4,800 millones de dólares. El caso Digital Realty MEX03 es la evidencia más directa que vincula un centro de datos a una parcela ejidal específica: “Parcela 10 Z-1 P1/1 del Ejido San Vicente”. Esto implica –por ley– que debió existir acta de asamblea aprobando parcelación y, en su caso, adopción de dominio pleno e inscripción en el Registro Nacional Agrario antes de la enajenación.

No hay datos disponibles sobre la ocupación de las tierras donde se encuentran los centros de datos de Microsoft, Amazon y Google. Sin embargo, es posible realizar un ejercicio para encontrar indicios de la reconversión de tierras comunales en el polígono donde se encuentran estos clústeres. La Tabla 2 muestra los instrumentos públicos que revelan qué núcleos ejidales están involucrados en los polígonos donde hoy se concentran los centros de datos en Colón, Querétaro y si existen indicios de adopción de dominio pleno. El dominio pleno es un mecanismo legal mediante el cual una parcela ejidal que originalmente pertenece al núcleo ejidal se convierta en propiedad privada del ejidatario. La parcela deja de pertenecer al régimen ejidal y pasa al derecho civil, lo que permite venderla, arrendarla, hipotecarla, fraccionarla, heredarla, incluirla en una sociedad o usarla como garantía (Ley Agraria, 1992, artículos 81, 82 y 83). A través de este mecanismo se ha habilitado la conversión de las tierras ejidales en propiedad privada. Por esa razón, el seguimiento de los procesos de otorgamiento de dominio pleno pueden servir como indicios de la privatización de tierras puestas a disposición para la industria de centros de datos. Presentamos esta sistematización como una primera aproximación a este eje de análisis; sin embargo, futuros estudios requieren múltiples peticiones de información pública que permitan trazar la ruta de la privatización de la tierra comunal.

| Núcleo / Parcela | Instrumento (tipo) | Fecha | Qué acredita el instrumento | Relación con centros de datos |

|---|---|---|---|---|

| Ejido Purísima de Cubos – Parcela 59 Z-1 P1/1 (Clave catastral 05 04 061 66 410 059) | Gaceta Municipal de Colón No. 66, Tomo I (Acuerdo de Cabildo: relotificación/ampliación “Novotech Aeropuerto”; MIA y vistos buenos previos) | 17-sep-2024 | Ubicación exacta (Camino a San Vicente 949), superficie, historial de permisos (2017–2024), incorporación de etapas del fracc. industrial | Parque industrial donde se han instalado/mercadeado lotes para centros de datos cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro. |

| Ejido Purísima de Cubos – Parcela 63 Z-1 P1/1 (Clave catastral 05 04 06 166 410 063) | Gaceta Municipal de Colón No. 66, Tomo I (autorización de ampliación – Etapa II “Novotech Aeropuerto”) | 17-sep-2024 | Incorpora 77,836.55 m²; detalla porcentajes de uso (industrial, vialidades, etc.) | Misma zona de clúster de centros de datos. |

| Ejido Purísima de Cubos – Parcela 59 Z-1 P1/1 | Acta de Cabildo (sesión ordinaria) que antecede a la Gaceta 66 | 27-ago-2024 | Reitera MIA (SEDESU/132/2018), EIU/EIV 2018, autoabasto de agua, uso “Industria ligera” | Sustento administrativo previo |

| Ejido Purísima de Cubos – Parcela 59 Z-1 P1/1 | Gaceta Municipal No. 43, Tomo I (antecedentes) | 21-jul-2020 | Superficie total 77,874.054 m²; factibilidad eléctrica CFE; autoabasto de agua, etc. | Historial del proyecto industrial que habilita llegada de los centros de datos. |

| Ejido San Vicente – Parcela 10 Z-1 P1/1 | Ficha oficial del sitio “MEX03” (Digital Realty) | s/f (vigente) | Dirección corporativa declara explícitamente “Parcela 10 Z-1 P1/1 del Ejido San Vicente, 76295 Colón” | Vincula un centro de datos operativo con una parcela ejidal específica. |

| Núcleos en Colón: Purísima de Cubos, Noria de Cubos, San Vicente El Alto | RAN – “Núcleos Agrarios que adoptaron Dominio Pleno (desagregado)” | Documento vigente | Lista de núcleos queretanos con adopción de dominio pleno (base para localizar actas y folios en el RAN) | Indicio de adopción de dominio pleno en los núcleos donde están los parques/centros de datos. |

| Localización estatal de publicaciones | Índice 2025 del Periódico Oficial La Sombra de Arteaga | 2025 | Referencias a acuerdos publicados que involucran Parcela 59 y 63 del Ej. Purísima de Cubos | Trazabilidad de los acuerdos en el diario estatal |

La defensa histórica del agua, la vida y el territorio

Las luchas por el agua, la vida y el territorio en México evidencian resistencias de larga duración frente a las políticas de despojo y la privatización de los bienes comunes. Estas resistencias se expresan en la defensa activa del derecho a la vida digna y se sostienen en prácticas comunitarias basadas en el cuidado, la reciprocidad y la organización colectiva.

En el país, diversas comunidades han desplegado procesos colectivos de organización local y regional en respuesta al despojo sistemático y a la devastación de sus territorios, recursos hídricos y formas de vida. Estas acciones, que van desde la defensa jurídica y la movilización comunitaria hasta la recuperación de formas ancestrales de gestión del agua, constituyen prácticas de resistencia frente a la racionalidad extractivista impuesta tanto por intereses privados como estatales. Estas iniciativas promueven alternativas autónomas y sustentables que desafían la lógica de mercantilización del agua y el territorio y reivindican su carácter sagrado y comunitario.

En el caso del movimiento indígena y campesino, las formas de articulación política demuestran una resistencia sostenida en el tiempo a pesar de la violencia y el despojo sistemático que enfrentan. Por ejemplo, El Congreso Nacional Indígena (CNI), que representa a 523 comunidades pertenecientes a 43 pueblos indígenas en 25 estados, coordina la defensa territorial frente a los megaproyectos y las industrias extractivas. El CNI, desde 2022, organiza la Asamblea por el Agua y la Vida, que convoca a los múltiples movimientos en defensa del Agua, la Vida y el Territorio (Figura 7).

Otra iniciativa es la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida lanzada en 2012 por iniciativa de investigadores, colectivos y activistas como un espacio que conecta las luchas locales de base contra la privatización, la contaminación de los recursos hídricos, los pueblos indígenas y los movimientos populares urbanos a favor del acceso a los recursos hídricos y el control local. La Coordinadora elaboró y promovió una Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua que se enfrenta directamente al actual marco jurídico neoliberal. Su propuesta incorpora principios de gestión democrática, justicia distributiva, prioridad del uso comunitario y doméstico, protección integral de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas, así como mecanismos de control social y descentralización. La iniciativa afirma el agua como un derecho humano y un bien común y presenta alternativas a la gestión centralizada y opaca del recurso, cuestionando los intereses corporativos y estatales que se benefician del modelo actual.

En Querétaro, grupos indígenas, campesinos y colectivos y organizaciones de la sociedad civil han emprendido múltiples acciones de resistencia contra los procesos de despojo del agua y el territorio. Cabe destacar que la denuncia contra los centros de datos se inscribe en esta lucha de larga data y que, por lo tanto, sería inadecuado hablar de una resistencia específica o exclusiva contra estas infraestructuras. Uno de los ejemplos de esta resistencia de larga duración en el territorio es la lucha del pueblo otomí, habitantes del territorio desde antes de la llegada de los colonizadores y que jugaron un papel prominente en la constitución de lo que hoy es Querétaro (Figura 8).

La vigencia de las reivindicaciones del pueblo otomí contra el despojo del agua y el territorio quedó demostrada cuando la LX (60.ª) Legislatura de Querétaro aprobó, el 24 de mayo de 2022, la Ley Estatal del Agua, que permite la concesión del suministro de agua a empresas privadas hasta por 40 años. Considerando la concesión como una privatización encubierta, la comunidad respondió con movilizaciones y foros, y denunció que, mientras que las urbanizaciones y las empresas nunca sufrían cortes de agua, los barrios populares y la comunidad otomí sufrían escasez, represión y cobros injustos. El 1 de agosto de 2022, un tribunal federal concedió un amparo (907/2022) a favor de la comunidad otomí, concluyendo que la Ley de Aguas violaba los derechos indígenas reconocidos por la Constitución (artículos 1, 2, 27) y por tratados internacionales, además de no haber sido sometida a consulta de las comunidades afectadas. Sin embargo, la CONAGUA y la CEA se mostraron renuentes a cumplir con las restituciones pactadas.

Una de las organizaciones más visibles y activas es Voceras de la Madre Tierra, fundada por Teresa Roldán. Voceras promueve la protección de las zonas de recarga natural, denuncia las expropiaciones ilegales de tierras y documenta la degradación medioambiental a través de las redes sociales, acciones directas y denuncias legales. Roldán y otras activistas han sido excluidas de reuniones públicas en las que se toman decisiones sobre infraestructuras críticas. En algunos casos, incluso han sido expulsadas por la fuerza de espacios públicos, a pesar de que existen disposiciones legales que garantizan la participación ciudadana en la gobernanza ambiental.

El movimiento ha sufrido constantes ataques, tanto retóricos como físicos. Roldán ha sido víctima de agresión y sus aliadas comunitarias en Escolásticas, un pueblo del municipio de Pedro Escobedo, han sido detenidas arbitrariamente y torturadas. En 2023, durante una protesta contra la llamada Ley de Concesiones de Agua, once manifestantes fueron detenidos y golpeados, y un joven quedó al borde de la parálisis debido a la violencia sufrida. La respuesta del Estado ha sido, en gran medida, el silencio, incluso después de que Roldán se pronunciara ante la Suprema Corte de Justicia en un foro sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que garantiza a los defensores del medio ambiente el derecho a participar en las decisiones medioambientales. A pesar de la presentación de denuncias formales y recomendaciones de políticas públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la aceptación oficial de estas recomendaciones por parte de las autoridades estatales, reconociendo las violaciones, hasta ahora ninguna institución federal o estatal ha emitido una respuesta sustantiva a las reivindicaciones de las Voceras. Las acciones de las Voceras de la Madre Tierra articulan demandas de derechos humanos (acceso al agua), transparencia gubernamental, regulación corporativa rigurosa y reconocimiento de la soberanía territorial indígena. Su intervención ante la Suprema Corte en julio de 2024 marca un precedente de judicialización de los conflictos hídricos-tecnológicos en México.

Sin embargo, las acciones sistemáticas de agresión y coacción contra los movimientos de defensa del agua, la vida y el territorio, así como contra las organizaciones ambientalistas, evidencian que las élites económicas y políticas no están dispuestas a renunciar fácilmente a su apropiación indebida de la tierra y el agua. También muestran que estas agresiones están atravesadas por dimensiones de raza, género y estatus social. Quienes suelen estar en primera línea de la defensa son, en su mayoría, mujeres; en el caso de las comunidades, además, son personas pertenecientes a pueblos indígenas o comunidades campesinas, sin recursos y sin acceso a los derechos básicos.

No obstante, la organización social continúa siendo el único mecanismo para denunciar el despojo sistemático que enfrentan las comunidades y las personas que habitan territorios históricamente saqueados desde la colonia, hoy sometidos también a las lógicas del saqueo digital.

Conclusión

El caso de Querétaro demuestra que los centros de datos, a menudo presentados como indicadores de digitalización, modernización y desarrollo económico, están profundamente entrelazados con historias de despojo territorial, degradación ambiental y connivencia entre el Estado y el capital. Su presencia material reconfigura los paisajes territoriales y sociales, concentra el poder material e informacional y refuerza los modos coloniales y capitalistas de acumulación. Las consecuencias socioambientales resultantes, soportadas de manera desproporcionada por comunidades históricamente marginadas, revelan las lógicas profundamente desiguales de las infraestructuras de datos.

El enfoque ecológico-político sitúa las infraestructuras dentro de sus contextos socioecológicos más amplios. Se centra en las experiencias encarnadas de aquellos que se ven afectados por la infraestructura, los múltiples impactos del desarrollo tecnológico y las economías políticas que determinan qué infraestructuras se construyen, dónde, para quién y a qué costo. Esta perspectiva exige una atención analítica y política a los valores incorporados en el proyecto (desarrollo, operación y gobernanza de las infraestructuras) y a las posibilidades de resistencia desde la base, así como de reconfiguración sociopolítica e infraestructural.

A medida que se intensifica la crisis civilizatoria, crece la economía digital y se fortalecen los regímenes autoritarios, se hace cada vez más urgente cuestionar cómo las infraestructuras median las relaciones sociales, configurando las condiciones materiales e inmateriales necesarias para sostener la vida. Reimaginar las infraestructuras ecopolíticas implica ampliar las prácticas de cuidado, justicia y sostenibilidad, que ya están, de hecho, creando infraestructuras alternativas para la supervivencia. Esto requiere reconocer a las comunidades no como receptoras pasivas del cambio infraestructural, sino como agentes activos en la construcción de futuros infraestructurales dignos.

Notas

1 ^ Las cifras existentes sobre la situación del sector son dinámicas, implican numerosas variables y, en ocasiones, no hay datos o estos son imprecisos. En este caso, los totales agregados sobre el importe de la inversión (inmediata, a corto, medio o largo plazo), la superficie ocupada (total y técnica) y la capacidad en MW (inicial y final) se calculan a partir de la información publicada en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, existen inconsistencias en los datos disponibles, lo que significa que las estimaciones pueden variar. Las cifras presentadas en este caso son referencias. Los datos que faltan se deben a que las empresas no han divulgado la información.

2 ^ Un centro de datos a hiperescala es una instalación de gran tamaño, con capacidad para albergar más de 5000 servidores en áreas superiores a 930 m². Estas infraestructuras requieren altos niveles de energía (100 MW o más) y están diseñadas con una arquitectura modular y escalable que les permite crecer según la demanda. Incorporan redundancia y automatización crítica para garantizar la continuidad operativa, así como una alta eficiencia e integración tecnológica entre sus sistemas informáticos, de red y de almacenamiento.

Referencias

- AM Querétaro. (2023, 14 de marzo). Querétaro, el valle de los «data centers» . AM Querétaro.

- A.P. (2025, Septiembre 25). CloudHQ invertirá 4.800 millones de dólares para el desarrollo de centros de datos en México .

- Aristegui Noticias. (2022). Policía agrede a manifestantes que exigen sepultar ley que privatiza el agua . Aristegui Noticias.

- Baptista, D. y McDonell, F. (2024). Thirsty data centres spring up in waterpoor Mexican town . The Context.

- Baxtel (2025). Mercado de centros de datos en Querétaro .

- Bernal, N. (2024). Las guardianas del agua en Santiago Mexquititlán . Ojalá.

- BNAmericas (2025). ODATA se expande en México con el lanzamiento de un centro de datos a hiperescala .

- Brookings Institution. (2024). USMCA y nearshoring: los desencadenantes de la dinámica comercial y de inversión en América del Norte .

- Butler, G. (2023). El estado mexicano de Querétaro aprueba un fideicomiso para el centro de datos CloudHQ de 4000 millones .

- Caballero, L. (2024). Querétaro impulsará entre 10 y 12 nuevos centros de datos . Quadratin Querétaro.

- Calderón, M. (2024). Mercado de Data Centers en México 2023–2027 . Mexico Business News.

- CEPAL. (2024). Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2024 . Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

- CFE. (2024). Informe de la gestión gubernamental 2018–2024 . Comisión Federal de Electricidad.

- CNI (2017). Qué es el CNI .

- CNI (2024). Declaración de la 5a Asamblea Nacional por el agua, la vida y el territorio .

- Código Informativo (2020). 360 ejidos de Querétaro apoyados por el Gobierno de México .

- CONAGUA. (2023a). Estadísticas del agua en México 2023 . Comisión Nacional del Agua.

- CONAGUA. (2023b). Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) . Comisión Nacional del Agua.

- Contralínea. (2024). Inician privatización del agua en Querétaro . Contralínea.

- DCD. (2024). El estado mexicano de Querétaro aprueba un fideicomiso para el centro de datos CloudHQ de 4000 millones de dólares . DataCenterDynamics.

- DCD. (2025, 5 de mayo). ODATA inaugura centro de datos en Querétaro . DataCenterDynamics.

- Diario de Querétaro. (2024). CFE invertirá 600 mdp en infraestructura eléctrica . Diario de Querétaro.

- Ecoosfera. (2024). Querétaro: Inversiones tecnológicas provocarían sequía y contaminación .

- EJAtlas (2022). Despojo por posesión ilegal de tierras en Cerro Prieto, Querétaro, México .

- El Economista. (2025, 5 de julio). Sheinbaum se compromete a construir 60 centrales de ciclo combinado de CFE . El Economista.

- El Financiero. (2025, 14 de enero). «Llegamos a México para quedarnos»: ¿De cuánto es la inversión de Amazon y cuántos empleos creará? . El Financiero.

- Energía a Debate (2017a, 20 de abril). Plantas energéticas de Tula, las más contaminantes: OCCA .

- Energía a Debate (2017b, 12 de septiembre). Termoeléctrica de Tula causa muertes prematuras: expertos .

- Estrella, V. (2025). Querétaro apuesta por la formación de talento para centros de datos . El Economista.

- Expansión. (2025, 27 de marzo). México ya es líder regional en data centers y en 2029 aportarán 5.2% al PIB .

- Galván, C. (2024). Hay 300 hectáreas autorizadas para nuevos parques industriales en Querétaro: SEDESU .

- García, M.L. (2024). Aeropuerto internacional de Querétaro, 1990-2023: de las ganancias millonarias y los pueblos olvidados . Tesis Doctoral. El Colegio de San Luis.

- GEM. (2025). Perfil Energético México . Global Energy Monitor.

- Gobierno de México. Presidenta Claudia Sheinbaum firma decreto que devuelve CFE y Pemex al pueblo de México como empresas públicas del Estado . Gobierno de México.

- Gobierno del Estado de Querétaro. (2023). Querétaro Competitivo. Anuario Económico 2023 .

- Gómez-Arias, W. A. y Moctezuma, A. (2020). Los millonarios del agua: Una aproximación al acaparamiento del agua en México . Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, 17–38.

- González, C. (2025). Múltiples colonias de Querétaro y Corregidora llevan más de dos días sin agua y luz; conoce cuáles son . Al Diálogo.

- Gradient Corporation. (2024). Data center environmental and health externalities .

- Gröger, J., Behrens, F., Gailhofer, P., Hilbert, I. (2025). Impactos medioambientales de la inteligencia artificial . Greenpeace.

- IEA. (2025). Energy demand from AI . International Energy Agency.

- INEGI. (2023). Marco Geoestadístico, diciembre 2023 . Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

- INEGI. (2024). Estadísticas a propósito del Día Mundial del Agua . Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

- InformativoQ. (2021). Los dueños de Querétaro: los desarrolladores inmobiliarios .

- Jacobo-Marín, D. (2024). Despojo hídrico por acumulación: el caso de la minería metálica en México . Revista de la Facultad de Derecho de México, 74(288), 303–330.

- Juárez, U. (2024). Tribunal ordena a Profepa y Semarnat verificar que la termoeléctrica de Tula cumpla regulación ambiental .

- Lehuedé, S. (2025). Una ética elemental para la inteligencia artificial: el agua como resistencia dentro de la cadena de valor de la IA . AI and Soc 40:1761–1774.

- La Voz de Querétaro (15 de mayo de 2025). Sequía en Querétaro pone en riesgo abasto de agua .

- Ley Agraria. (1992, 26 de febrero). Ley Agraria .

- Ley de Aguas Nacionales. (1992, 1 de diciembre). Ley de Aguas Nacionales .

- Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro. (2022, 21 de mayo). Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro .

- Lugones, M. (2010). Toward a Decolonial Feminism . Hypatia, 25(4), 742–759.

- Mensky, M., Johnson, J. y de Feydeau, A. (2024). El auge de los centros de datos en América Latina exige acelerar la inversión en infraestructura . Enfoque sobre América Latina 2024. White and Case.

- México Evalúa. (2024). Perspectiva de la transición energética de Querétaro .

- México Now (2023). Data Centers to be Installed in Queretaro by 2024 .

- Microsoft News Center. (2024). Microsoft cumple 35 años transformando a México . Microsoft.

- Ministerio de Energía (México). (1 de octubre de 2024). Distribución del suministro de energía primaria en México en 2023, por fuente . Statista.

- Moctezuma, P. (2020). La iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas: Hacia un cambio de paradigma . Argumentos Estudios críticos de la sociedad, 109–130.

- Ocampo, I. (2025). Liderazgo en desarrollo económico sostenible . Alcaldes de México.

- ODATA Colocation. (2025a, 27 de febrero). ODATA anuncia la energización del campus de centros de datos más grande de México .

- ODATA Colocation. (2025b, 1 de mayo). ODATA anuncia el lanzamiento de su mayor centro de datos en México (300 MW) .

- Opportimes. (2025). Los 12 centros de datos en Querétaro: 15,000 millones de dólares en inversiones .

- Pie de Página (2022). Habitantes de Santiago Mexquititlán demandan a Conagua el control de su pozo .

- Research and Markets. (2025). Informe sobre el panorama del mercado de centros de datos en América Latina 2024-2029 .

- ReQronexión. (2021). Querétaro es el complemento que necesitan las empresas americanas para su desarrollo .

- Reynoso, J. (2025). Querétaro entre los 5 estados con más anuncios de inversiones en 2025 .

- Ricaurte, P. (2026). Sobre la ecopolítica de los centros de datos: una investigación feminista descolonial. Ciencia, tecnología y valores humanos. De próxima publicación.

- RMI. (2024). Impulsando el auge de los centros de datos con soluciones bajas en carbono . Rocky Mountain Institute.

- Robinson, C. J. (2020). Black Marxism: The making of the black radical tradition. UNC Press Books.

- Saavedra Rivera, M. L., & Martínez Ramos, S. A. (2024). Visualizando datos: Estudio exploratorio sobre los riesgos de la escasez del agua en el Estado de Querétaro . Economía Creativa, (21), 154–171.

- Santoyo, C. (2023). Querétaro a oscuras: Crecen 151% las fallas de energía de la CFE . Tribuna de Querétaro.

- Siddik, M. A. B., Shehabi, A., Marston, L. (2021). La huella medioambiental de los centros de datos en Estados Unidos . Environmental Research Letters, 16(6), 064017.

- Valdovinos, J., & Romero, C. (2025). Los acueductos de Querétaro, México: patrimonio cultural del agua que normaliza la escasez provocada . Agua y Territorio/Water and Landscape, (25), 267–281.

- The Maybe. (2025). Cuando las nubes se encuentran con el cemento. Análisis de un caso práctico sobre el desarrollo de centros de datos .

- Torres-Mazuera, G. (2023). Privatización, acaparamiento y mercantilización de la propiedad social. Saldos neoliberales de la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992 . CCMSS.

- Valdivia, A. (2024). El capitalismo de la cadena de suministro de la IA: un llamamiento a (re)pensar los daños algorítmicos y la resistencia a través de la lente medioambiental . Información, Comunicación y Sociedad, 1–17.

- Valverde, A. (2009). Santiago Mexquititlán: un pueblo de indios, siglos XVI–XVIII . Dimensión Antropológica, 16(45), 7–44.

- Vázquez Cabal, L.A. (2024). Agua, comunidad y conflictividad social en Santiago Mexquititlán . Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de Querétaro.

- Vázquez-García, V., & Sosa-Capistrán, D. (2021). Examining the Gender Dynamics of Green Grabbing and Ejido Privatization in Zacatecas, Mexico . Frontiers in Sustainable Food Systems, 5.

- Villegas, C. (2021, 11 de marzo). La ruta de la privatización de la electricidad . Proceso.

- World Resources Institute. (2023). Aqueduct Water Risk Atlas .