Big Tech, Big Agro, Big Money: tecnologías del despojo y digitalización de la monocultura brasileña

Por Mariana Tamari y Joana Varon1 . Cerrado del Matopiba, BRASIL

Coding Rights

Colaboración en investigación: Antônia Laudeci Oliveira Moraes

Ilustración: Giovanna Joo

Traducción al español: Ana Cristina Carvalhaes

TIERRA

“Los humanistas, aunque creaturas de la naturaleza, se separan de ella y se convierten en creadores. De ahí su necesidad de sintetizar lo orgánico, de llamar a todas las vidas materia prima. Esta materia prima se convierte en un objeto que debe ser mejorado, beneficiado y sintetizado por los humanos. Se sienten dueños de la inteligencia, se sienten dioses, dioses en la lógica de la verticalidad, en la lógica del poder, de la interferencia en la vida ajena y de la manipulación”.

Antônio Bispo dos Santos en “A terra dá, a terra quer» [La tierra da, la tierra quiere]”

¿Visiones del futuro?

Encerrado en una jaula, de esas utilizadas para alejar a los visitantes de situaciones peligrosas, el drone despliega vuelo ante un público curioso y encantado. Sus luces se encienden. Sus "ojos" vigilantes dan a la máquina un aspecto vivo, con una expresión furiosa, como si estuviera lista para atacar. De hecho, tras unos segundos de vuelo, el "bicho" comienza a pulverizar un líquido. En esta demostración, es solo agua. Pero en la vida real, se vende la máquina para dispersar agrotóxicos, a veces alguno de los 500 que ya han sido prohibidos en la Unión Europea, pero que siguen autorizados en Brasil.2

Los drones expuestos en jaulas se han vuelto una imagen recurrente en stands de la Agrishow, una de las tres ferias de tecnología agrícola más grandes del mundo y la mayor de Brasil, que se celebra anualmente en el mes de mayo en la ciudad conocida como "la capital nacional de la agroindustria", Ribeirão Preto, en el interior del estado de São Paulo. Allí se concentran las sedes de las mayores empresas del sector, incluidas las multinacionales Syngenta, Bayer y BASF. La edición de este año de Agrishow, reconocida como el escenario de los principales lanzamientos e innovaciones tecnológicas del agronegocio, recibió alrededor de 197.000 visitantes en sus cinco días.3 Nosotras, representadas por Joana, fuimos una de las visitantes.

Recorriendo las 52 hectáreas de la feria, lo que equivale aproximadamente a 73 campos de fútbol, visitamos los stands de las mayores empresas nacionales e internacionales del sector agrícola, todos ellos llenos de gigantescas máquinas con diseños que recuerdan a naves espaciales de ciencia ficción. Mientras tanto, sobre el suelo de tierra batida donde se montó la feria, el único verde que destacaba era el de los paneles LED que, creando realidades virtuales paralelas, exhibían con orgullo y muchas promesas equipos enfocados en la transformación digital del agronegocio.

¿Cuáles son los imaginarios del futuro y las tecnologías que promueven las grandes empresas del agronegocio? ¿En qué medida su visión acelera la expansión de la monocultura, pone en peligro la diversidad de otras formas de cultivo y amenaza nuestra seguridad alimentaria? Para profundizar las respuestas a estas preguntas, este estudio de caso recorre dos territorios: la Agrishow, en Ribeirão Preto, donde cartografiamos imaginarios tecnológicos sobre el futuro de la agricultura; y la región de Matobipa - acrónimo del encuentro entre los estados Mato Grosso, Tocantins (Centro-Oeste brasilero), Piauí y Bahía (Noreste) -, donde entrevistamos a investigadores y defensoras del territorio. Esta región geoeconómica brasileña, conocida como "la nueva frontera agrícola", es donde la digitalización y la implementación de algunas de las tecnologías de Agrishow ya plantean nuevos retos para hacer frente a conflictos agrarios seculares.

Pusimos foco en el caso de Gleba Tauá, en Tocantins, donde las poblaciones tradicionales viven en conflicto territorial con la agroindustria monocultora de la soja. A partir de la observación de la propiedad de la tierra, de las formas de cultivo y de la experiencia sobre el terreno, escuchando a investigadoras del área de la agricultura y sociedad y a defensoras del territorio, nos planteamos cuestiones sobre los impactos de la digitalización del campo impulsada por el Big Money, el Big Agro y la Big Tech. Pero volvamos a Agrishow:

Tecnosolucionismo de los devoradores de floresta

"Agricultura de precisión", sensores, monitorización a distancia, automatización, predicción... El "agro del futuro" era la promesa de los stands en la feria. La fuerza de la maquinaria, de la inteligencia de datos, de la digitalización, aliadas a la inteligencia artificial, se vendían en los stands como soluciones mágicas para todos los problemas creados por una monocultura de la gran agroindustria: sequía, degradación del suelo, plagas, falta de mano de obra y cambio climático. En los discursos vendidos en la Agrishow, no hay colapso climático y el futuro es próspero, gracias a la tecnología.

La promesa es que las zonas rurales, cubiertas por varios tipos de sensores, vendidos en kits de agricultura inteligente (exhibidos como combos con descuento), pasen a dejar toda la actividad al alcance de la mano, por medio de una pantalla, ya sea de un teléfono móvil o de un monitor, por los cuales se operan las máquinas a distancia, como si se tratara de un videojuego:

En esta visión de futuro, ya no prevalece la presencia humana en contacto directo con la tierra, aplicando un conocimiento empírico de pueblos del territorio, a menudo transmitido oralmente de generación en generación. Las relaciones — laborales, comerciales, afectivas y con la naturaleza — se alteran estructuralmente: ahora se resumen en datos, recopilados y procesados por algoritmos almacenados en una supuesta "nube"4. Los algoritmos presentan soluciones para cualquier problema y cualquier negocio, siempre que sea de algún tipo de monocultivo, principalmente soja, maíz, algodón y caña de azúcar. En esta narrativa, las comunidades tradicionales y los conflictos por la tierra, a pesar de seguir arraigados en los territorios, prácticamente desaparecen bajo las imágenes de satélite. No se registran en los monitores de los operadores y son ignorados por el poder público digitalizado.

Entre los eslóganes difundidos en los anuncios publicitarios en la feria, se destacaba la idea de control de la naturaleza con nuevas tecnologías para mantener los beneficios: "De la siembra a la cosecha, todo bajo control", "Agro inteligencia", "Convierte tus datos en beneficios", "Evolucionar es natural".

Son manifestaciones casi caricaturescas de lo que la reconocida filósofa en estudios de Ciencia y Tecnología, Donna Haraway, critica, como una de las respuestas frecuentes "a los horrores del Antropoceno y del Capitaloceno", "la fe cómica en los tecnosolucionismos", algo muy frecuente también entre los directores ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas del Valle del Silicio. Es la noción de que "de alguna manera, la tecnología vendrá al rescate de sus criaturas traviesas, pero muy inteligentes". (Haraway, 2003: 12). Lo que Haraway llama "cómico" tal vez sea más bien una estrategia comercial. Al fin y al cabo, estos discursos son, una vez más, expresiones de la narrativa bélica del héroe, en la que el hombre, ese ser heroico e inteligente, utiliza sus armas, sus herramientas tecnológicas, para controlar y dominar la naturaleza, esa fuerza externa de la que no forma parte. Una narrativa que lleva décadas generando beneficios.

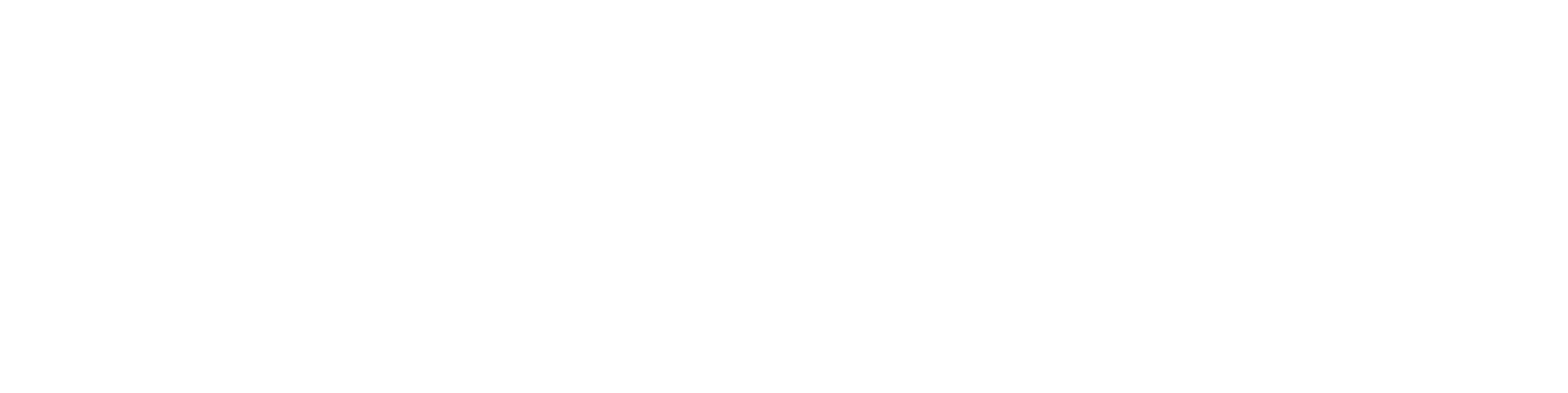

Desde las zonas urbanas hasta el campo, la promesa de las grandes empresas tecnológicas es siempre que la automatización exigirá menos mano de obra (y menos derechos laborales). En el campo, las máquinas, cada vez más grandes, acompañan el crecimiento de los cultivos y de las áreas destinadas a la agroindustria. En consecuencia, acompañan a la concentración de la tierra. Al fin y al cabo, la confluencia de las narrativas de las Big Techs con las Big agro es igual con las Big Money. La gran cosechadora exhibida arriba tiene acoplada una plataforma para la cosecha de maíz,5 considerada económicamente viable para propiedades de 100 a 300 hectáreas, es decir, entre 140 y 420 campos de fútbol. La empresa vende un modelo aún más grande, con más líneas de recolección, recomendado para propiedades de 300 a 500 hectáreas. Una máquina enorme, que podría ser prima de uno de los Transformers de la serie de ciencia ficción robótica de los años 80, y que es capaz de dominar extensiones de tierra gigantescas.

La famosa escritora de ficción especulativa Ursula K. Le Guin, cuyos relatos tienen influencias feministas y de estudios de antropología cultural, presenta, en su obra La teoría de la bolsa de la ficción, una crítica fundamental a la narrativa heroica tradicional centrada en el arma, la herramienta de caza, la conquista y el conflicto que domina las historias occidentales. Le Guin sostiene que la obsesión cultural por las narrativas de héroes armados, en aventuras épicas y conflictos violentos, refleja una visión masculinizada y limitada de la experiencia humana. Estas historias privilegian la acción, la conquista y la dominación, marginando las experiencias cotidianas del cuidado, la cooperación y el sustento de la vida.

En un intento de mostrar estas otras experiencias, Le Guin propone una alternativa basada en la “bolsa”, el recipiente que recoge, preserva y sostiene la vida. Para ella, el “bolso» representa una forma diferente de contar historias, centrada en lo que sustenta y nutre a las comunidades: el trabajo doméstico, la recolección de alimentos, el cuidado de los niños y los ancianos y la preservación del conocimiento. La autora estadunidense sostiene que estas actividades, históricamente asociadas a lo femenino, son más fundamentales para la supervivencia humana que la caza heroica dependiente de armas y otras herramientas. Pero, ¿qué sucede cuando incluso la bolsa que recolecta alimentos para la nutrición es sustituida por estas grandes máquinas para la monocultura?

En A queda do céu – palavras de um xamã yanomami [La caída del cielo: palabras de un chamán yanomami6], Davi Kopenawa utiliza la expresión "comedores de selva" para referirse los napë (blancos o extranjeros), con la relación destructiva que tienen con la naturaleza. Para el líder indígena7, ellos "devoran" la selva mediante la deforestación, la minería, la agricultura intensiva y otras actividades que consumen y destruyen el medio ambiente. Con maquinaria cada vez más grande y la promesa de precisión y previsibilidad en la cosecha, vendidas en los discursos de la digitalización, y los imaginarios del futuro centrados en las nuevas tecnologías, la boca de los comedores de selva es cada vez más grande y voraz.

Lo peor es que los alimentos así producidos no son para todos. Según datos de la estatal Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), con poco más de 200 millones de habitantes, Brasil ya producía en 2021 alimentos suficientes para alimentar a 800 millones de personas8. Según la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, el país es el mayor exportador de soja, café, zumo de naranja, azúcar, algodón, carnes de vacuno y de pollo; y es el segundo mayor exportador de maíz y el cuarto de carne de cerdo9. Aun así, según datos del Informe de las Naciones Unidas sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria Mundial (SOFI 2024), 14,3 millones de brasileños viven en situación de inseguridad alimentaria grave10. Esto se debe a que, como herencia colonial, el enfoque y la inversión financiera en nuestra producción agropecuaria, y en las tecnologías presentadas en Agrishow, se destina a la monocultura de exportación. En otras palabras, según Kopenawa, el "pueblo de la mercancía" es el mismo pueblo de los "comedores de selva". El peso de la agroindustria en la economía (alrededor del 23% del PIB brasileño) y en la historia política del país nos da una idea de la dimensión de las narrativas de futuro para la agroindustria que se venden en los stands de la feria. (En 2025, el bloque agroindustrial, consolidado como Frente Parlamentario Agropecuario, cuenta con más del 50% de los diputados y senadores del Congreso Nacional de Brasil).

Narrativas intergeneracionales aseguran futuros patriarcales de dominación sobre la naturaleza

Al recorrer los stands de más de 800 marcas expositoras en Agrishow, ha sido posible percibir la importancia de construir un imaginario y una narrativa que siguiera exaltando el agro, sus prácticas y tecnologías para todas las generaciones, desde los abuelos hasta los nietos. Todos hombres, ya que solo aparecían hombres en las piezas publicitarias. La tecnología agrícola intergeneracional aparecía en el material publicitario, en el diseño de los escenarios de los stands e incluso en las tiendas, donde se vendían ropa, accesorios e incluso juguetes, como el tractor que se muestra a continuación, con un brazo mecánico capaz de cortar y arrancar un árbol. ¿Por qué los niños deberían jugar a arrancar árboles?

En su libro Banzeiro Okotô, la periodista Eliane Brum destaca el papel de la construcción de imaginarios que permiten la destrucción de la selva: "La dictadura empresarial-militar que oprimió a Brasil de 1964 a 1985 y consumó el primer gran proyecto de destrucción masiva de la foresta, amplió, fortaleció y se sirvió ampliamente de esta falsificación. Para ello, los generales difundieron una campaña publicitaria que consolidó el imaginario que aún hoy domina la mente de muchos: el de que la Amazonia era una virgen intocada por los humanos (...) El eslogan más degradante de esa época fue: "Amazonia, tierra sin hombres para hombres sin tierra". (Brum, 2021: 27). Y concluye: "La visión de la selva como un cuerpo para violar, explotar y expoliar nunca fue abandonada por ninguno de los gobiernos de la democracia restablecida en Brasil en los años 1980". (Brum, 2021: 29).

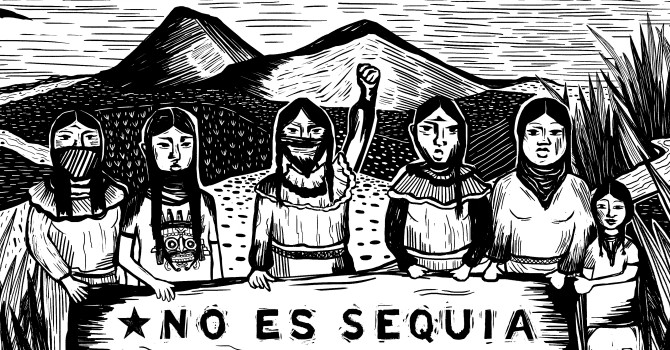

El imaginario expuesto en la Agrishow sigue siendo aquél de la selva virgen, de la naturaleza por dominar, de las florestas y otros biomas como cuerpos para violar. En palabras de Brum: "los dogmas morales que constituyen los pilares de la supremacía blanca, del patriarcado y del binarismo de género también sostienen el modelo capitalista que ha consumido la naturaleza y ha llevado al planeta a la emergencia climática. No se trata de dos proyectos diferentes, sino del mismo proyecto" (Brum, 2021: 37). Por lo tanto, no es casualidad el protagonismo de las mujeres indígenas, quilombolas11, ribereñas y otras defensoras de territorios, en la primera línea del debate sobre la justicia socioambiental. De hecho, Agrishow fue una manifestación patriarcal tan evidente que, entre tantos hombres y máquinas, aunque las mujeres tengamos habilidad e interés por muchas herramientas y tecnologías, las escenas expuestas en los materiales visuales fueron difíciles de digerir, porque lo que exponían era puro jugo del patriarcado, algo que no queremos ni debemos digerir.

La narrativa tóxica del tecnosolucionismo de Agrishow se entrelaza con la narrativa del Antropoceno, que universaliza al Antropo y "oculta la intersección sistémica del racismo, el colonialismo, el heteropatriarcado, la desigualdad social y la supremacía humana en la producción de la crisis planetaria" actual (Armiero, 2021: 18). La narrativa de un agro que es tech, moderno, automatizado, preciso, eficiente, racional, representa una visión de futuro que autoriza al "pueblo mercancía" a seguir "comiéndose el bosque/floresta", "dominando la naturaleza", "traendo la modernidad y la civilización", ahora con la magia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial que, sin tener que reparar el pasado ni ajustar el rumbo del modelo de producción, traerán la "regeneración" y la "sostenibilidad".

Obviamente, no estamos proponiendo abandonar las nociones de regeneración y sostenibilidad, pero despertar una visión crítica cuando se presentan soluciones simples para problemas complejos. Ante el colapso climático, tampoco queremos desplazarnos solo hacia la idea de que todo está acabado, como polo opuesto al tecnosolucionismo. Haraway, que también es bióloga, destaca que "existe una línea muy fina entre reconocer la magnitud y la gravedad de los problemas y sucumbir a un futurismo abstracto, a sus afectos de sublime desesperación y a sus políticas de sublime indiferencia" (Haraway, 2023: 14). Su invitación ante estas dos respuestas extremas es "quedarse con el problema" de vivir y morir con "responsabilidad" en una tierra degradada, evitando el futurismo tecnosolucionista y estableciendo "parentescos inesperados" con otras especies. Pero resulta que "quedarse con el problema" no vende tanto como el "mercado de soluciones" que es Agrishow, por ejemplo.

El dinero no es el problema

Según el sitio web de Agrishow, la edición de 2025 movió "un volumen récord de R$ 14.600 billones en intenciones de negocio" (alrededor de 2,7 mil billones de dólares), equivalente a un crecimiento del 7% con respecto a los R$ 13.600 billones (alrededor de 2,49 mil billones de dólares) de 2024.12 No es casualidad que la abundancia de líneas de crédito e inversiones del sector público para la agroindustria fuera físicamente evidente en la visita a la feria, que contaba con una manzana entera ocupada por bancos que ofrecían diferentes oportunidades de financiación.

Con la convergencia de las narrativas tecnosolucionistas, las Big Tech, grandes empresas tecnológicas de Valle del Silicio estadunidense, no han perdido tiempo en hacerse con una parte de estas inversiones. No faltan ejemplos de asociaciones directas entre las Big Tech y gigantes multinacionales de la agroindustria, lo que tiende a expandirse cada vez más a medida que se amplía el uso de la IA en la digitalización de la agroindustria. Para señalar algunos ejemplos: Microsoft tiene una asociación directa con el gigante Bayer13. La empresa también ha lanzado un programa para startups de AgTech con hasta 120 000 dólares en créditos Azure, su plataforma de computación en la nube. Amazon y Google colaboran como proveedores de infraestructura digital crítica para grandes empresas del agronegocio como John Deere, Syngenta y BASF, proporcionando IA, computación en la nube y análisis que alimentan plataformas agrícolas especializadas. IBM, SAP y Oracle aparecen constantemente como los principales proveedores de análisis agrícolas, trabajando con gigantes como ADM, Cargill y otras multinacionales del agronegocio, para implementar soluciones integradas de gestión y análisis de datos14.

Las asociaciones productivas y económicas de las grandes empresas agrícolas con las grandes empresas tecnológicas, alineadas con el mercado financiero, fusionan capitales multimillonarios y absorben a empresas y productores más pequeños, lo que amenaza la diversidad del sector. La tecnología agroecológica sufre presión en los territorios, pero también presión epistemológica, ante el deslumbramiento frente a las tecnosoluciones de la monocultura y la cantidad de recursos destinados a la llamada agricultura 4.0. Esta propone la digitalización completa de los avances agrícolas. Se consolida una narrativa de que otras prácticas, como la agroecología, son obsoletas, que no tienen o no poseen tecnología. Sin mirar atrás, y despreciando otras prácticas agrícolas que realmente se llevan a cabo de forma integrada con lo que la tierra ofrece.

El arqueólogo Eduardo Góes Neves rescata ocho mil años de Historia de la Amazonía Central en su obra Sob os tempos do equinócio [Bajo los tiempos del equinoccio], mostrando que, contrariamente a la narrativa de la "tierra sin hombres”, los pueblos originarios amazónicos viven en el territorio que hoy se llama Brasil desde hace más de 12.000 años. Neves destaca cómo las investigaciones del suelo han demostrado que "las formas de utilización y manejo de los recursos en la Amazonía se caracterizaron por la diversificación, y no por la explotación exhaustiva de unos pocos recursos (...) desde el principio, los pueblos indígenas de la Amazonia se dedicaron al cultivo de diversas plantas, muchas de ellas consumidas aún hoy, como la mandioca (yuca), la castaña, iniciando prácticas de agro biodiversidad que se mantienen hasta la actualidad” (Neves, 2023: 60).

Miles de años después del tiempo estudiado por Neves, el líder quilombola Antônio Bispo dos Santos describe prácticas de autogestión similares, aunque diferentes, de su "comunidad de familias afro confluentes", donde siempre se ha practicado la agricultura, pero "nadie tenía tierra, tenían cultivos". (Santos, 2023: 90). Bispo narra en su libro A terra dá, a terra quer [La tierra da, la tierra quiere]: "Entonces echábamos todo tipo de semillas en el mismo lugar y la tierra seleccionaba las semillas que germinarían. Algunos animales conocidos como insectos preferían comer una especie de planta y dejaban las demás. Esa era la sabiduría cosmológica de nuestro pueblo. No necesitábamos usar veneno porque los animales hacían la selección. Como todas las plantas eran alimento, las que sobraban eran para nosotros. Nuestro pueblo también decía que la tierra da y la tierra quiere. Cuando decimos esto, no nos referimos a la tierra en sí, sino a la tierra y a todos los que la comparten".(Santos, 2023: 91).

Bispo se enfrentó a este conflicto territorial y epistémico, sembró palabras, en lo que él llama "la guerra de las denominaciones". Para él, compartir remite a la circulación en lugar de la acumulación, a la oralidad y a la confluencia como formas de resistencia. Confluyen el cuerpo, el territorio, la ancestralidad, los saberes no humanos... Al señalar la cosmofobia como "la gran enfermedad de la humanidad" (Santos, 2023: pág. 29), criticando esta visión basada en el miedo a la naturaleza que guía a los humanistas y su modelo de desarrollo y almacenamiento que causa desperdicio, basura y muerte, Santos relata: “Mi abuela decía que, así como el mejor lugar para guardar el pescado es el río, el mejor lugar para guardar las raíces de la mandioca es bajo tierra. Sin embargo, comenzaron a echar veneno y los animales salvajes fueron muriendo. Se echa veneno a los insectos y estos mueren, pero también muere el animal que se alimenta de los insectos. Ya no tenemos peces en los ríos porque echan veneno en las plantaciones durante el período de piracema, durante la reproducción de los peces. Llegan las primeras lluvias, el agua va a los manantiales y mata a los peces, tanto pequeños como grandes, e impide la reproducción. Es una mortandad en gran escala". (Santos, 2023: 85).

Unos días después de visitar la Agrishow, en una entrevista de campo con defensoras de los territorios de Matopiba, nos enteramos de denuncias sobre el uso de drones, como los mencionados al principio de este artículo, para dispersar agrotóxicos en terrenos de agricultura familiar. Es la forma que los grandes proyectos de monocultura eligen para intentar expulsar a los pequeños productores rurales. Ahora los drones son también "soluciones" del agronegocio para abrir espacio a la siembra del imaginario, de la narrativa tóxica de la monocultura. Es urgente que confluya una visión crítica de los imaginarios vendidos en la Agrishow, hacia el fortalecimiento de imaginarios y prácticas de cuidado, responsabilidad y compromiso con la resistencia y la existencia, más allá de las tecnologías de control de cuerpos, mentes y territorios. Y estas resistencias, que existen desde hace siglos, solo necesitan ser escuchadas.

Al principio era el fuego

Cuando le preguntamos a uno de los entrevistados de este estudio, el profesor e investigador Vinicius Gomes de Aguiar, de la Universidad Federal del Norte de Tocantins (UFNT), cómo veía el uso de las tecnologías en la expansión de las fronteras agrícolas en Matopiba, respondió: "La tecnología más utilizada para la expansión del agronegocio sigue siendo el fuego". Además de profesor en la UFNT, Vinícius es miembro del Neuza - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saberes e Práticas Agroecológicas trabaja en la Superintendencia Federal de Desarrollo Agrario (SFDA) de Goiás, vinculada al Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), y forma parte del Observatorio de Conflictos Socio-ambientales del Matopiba15 .

Matopiba es una región formada por el estado de Tocantins y partes de los estados de Maranhão, Piauí y Bahía. El nombre proviene de un acrónimo formado por las siglas de los cuatro estados. Se trata de una región en intensa expansión agrícola desde mediados de la década de 1980, especialmente en el cultivo de cereales como la soja, el maíz y el algodón. La topografía plana, las brechas legales en derecho a tierras y el bajo (o casi nulo) costo de la tierra en comparación con las áreas consolidadas del Centro-Sur de Brasil han llevado a muchos productores rurales a buscar la región.

Matopiba se encuentra predominantemente en el Cerrado y es en este bioma donde más avanza la frontera de la expansión agrícola. Alrededor de 66,5 millones de hectáreas (el 91% de la superficie) están dentro de los límites bioma, mientras que porciones más pequeñas se encuentran en la Amazonia (5,3 millones de hectáreas, el 7,3% de la superficie) y la Caatinga (1,2 millones de hectáreas, el 1,7% de la superficie). Debido a su ubicación en latitudes bajas, generalmente asociadas a altitudes bajas, las temperaturas son elevadas (excepto en el Oeste de Bahía, donde suelen ser más suaves debido a la mayor altitud)15. Predomina el clima tropical semi húmedo (cerca de 78% del territorio), con temperaturas medias superiores a los 18°C en todos los meses del año y períodos de sequía de entre 4 y 7 meses, que coinciden, en general, con el semestre invernal (a partir de junio). Es el clima típico del Cerrado, con alternancia de estaciones secas y húmedas y con vegetación de sabana, lo que contribuye a la expansión del fuego, especialmente en los meses de sequía. Pero las causas naturales están lejos de ser la razón principal de la deforestación del Cerrado en Matopiba.

De enero de 2023 a julio de 2024, la deforestación en el Cerrado brasileño emitió 135 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂, el principal gas causante del calentamiento global), una cantidad superior a las emisiones del sector industrial en Brasil, según datos del Sistema de Alerta de Deforestación del Cerrado (SAD Cerrado)16 , desarrollado por el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam). De estas emisiones, el 80 % procedía de Matopiba, una región que, entre 2019 y 2023, sufrió la deforestación de más de 2,7 millones de hectáreas17.

El Informe Anual sobre la Deforestación (RAD) en Brasil19 , elaborado por Map Biomas, señaló una caída del 11,6 % en la superficie total deforestada en Brasil en 2023, siendo la Amazonía y el Cerrado los dos biomas más grandes del país, los que representan más del 85 % de esa superficie. En aquel año, el Cerrado superó a la Amazonía por primera vez, presentando la mayor superficie deforestada entre los biomas, con un total de 1 110 326 hectáreas y un aumento de casi el 68 % con respecto al año anterior, mientras que la Amazonía registró una reducción del 62,2 % de la superficie deforestada. El informe también señala que Matopiba representa el 47 % de toda la pérdida de bosque nativo del país.

La reducción de la deforestación del bioma amazónico en los últimos años es una excelente noticia. Fruto de la toma de conciencia sobre el cambio climático, la floresta amazónica está en el punto de mira de grandes movimientos y organizaciones conservacionistas internacionales, y cuenta con la movilización y la lucha de siglos de pueblos tradicionales, originarios, quilombolas, ribereños y otros pueblos de la selva que, a pesar de la disparidad de fuerzas, han ganado protagonismo, ocupando incluso más espacios de poder y decisión política en las últimas décadas. Aunque todavía lejos de representar una solución para el bioma y una respuesta concreta a la crisis climática y medioambiental, esta articulación consigue proporcionar cierta protección a la selva.

"El Cerrado, por su parte, se ha visto cada vez más afectado por la agroindustria. Mientras se refuerza el discurso de que la floreta amazónica debe preservarse - y así debe ser, por supuesto —, el Cerrado se convierte en la principal zona de sacrificio", explica Vinícius. Aunque sea el bioma donde late el corazón de las aguas de Brasil, donde nacen las aguas de ocho de las 12 principales cuencas hidrográficas del país y responsable del ciclo del agua que viene de los ríos voladores de la Amazonía hacia la región Centro-Sur, con la sabana más biodiversa del planeta, el Cerrado se ha convertido en la zona de sacrificio del momento20. El lugar que el bioma ocupa, en territorio más susceptible de ser devastado, se consolidó tras la aprobación del Código Forestal en 2012. La posibilidad legal de reducir hasta en un 80 % la reserva legal en las propiedades rurales, en la mayor parte del Cerrado, abre la puerta a la devastación de la mata nativa y a la destrucción de los modos de vida tradicionales, para la instalación de monocultivos, independientemente de los criterios socioambientales que deberían orientar el proceso de autorización de la supresión de vegetación.

Otro punto juega en favor de Amazonía y en contra del Cerrado. Una vez que gran parte de las áreas de la Amazonía legal son tierras públicas bajo la jurisdicción federal, existe allí una mayor capacidad de gestión y gobernanza, que recae en organismos ambientales como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). En el caso del Cerrado, la mayor parte de las atribuciones recae en organismos de los estados y ciudades, más susceptibles a sufrir presiones políticas y económicas para favorecer la expansión de la agroindustria, sobre todo en Matopiba.

Vinícius relaciona la ubicación del Cerrado como zona de sacrificio con el uso del fuego como principal tecnología para la expansión de la frontera agrícola: "Por supuesto, para ocupar estas áreas, necesitan transmitir la imagen de que las están haciendo productivas. Productivas según su entendimiento, ¿no? En este sentido, la agro silvicultura y el bosque en pie, para la agroindustria, son un problema. No es productivo, no rinde los mismos beneficios. Entonces hay que quitar ese bosque para abrir camino a la monocultura, al agronegocio, y el fuego acelera este proceso de limpieza. Después del fuego, construyen la puerta, y así sucesivamente. El avance del ganado abre una primera posibilidad para la expansión. En nuestras investigaciones, comenzamos a percibir este comportamiento en los conflictos, especialmente por parte de los "grileiros" - las personas que intentan expulsar a los pueblos tradicionales de sus territorios, de utilizar el fuego para este fin", concluye.

La observación del uso del fuego muestra que hay estrategias, planificación y control del uso del fuego como tecnología de expansión territorial ilícita. Vinícius cita datos del Mapa de Biomas de Fuego, que demuestran que, en la región de Matopiba, las tierras indígenas, a pesar de estar en su mayor parte regularizadas, son proporcionalmente las más afectadas por los incendios en los años 2021, 2022 y 2023. Se quemó aproximadamente el 22% de las tierras indígenas en Brasil, mientras que Matopiba en su conjunto quemó el 6%. Vinícius trabaja con la hipótesis de que el fuego avanza sobre las comunidades indígenas, ya que el agronegocio entiende que ciertos grupos étnicos no deberían tener derecho al territorio, especialmente cuando lo mantienen en condiciones de preservación. "Si quieres mantener el territorio, tienes que hacerlo de acuerdo con los principios de la agroindustria. Si es para preservarlo, entonces ellos van a enseñarte cómo se debe hacer".

Vinícius contradice, sin embargo, el argumento de que el fuego y la devastación son causados por las comunidades tradicionales. Existe un conocimiento empírico y documentado de las comunidades tradicionales del Cerrado, que utilizan el fuego como tecnología de gestión de su territorio. "Es habitual, por ejemplo, hacer fuego para prevenir incendios, para entrenar a las brigadas. En Maranhão, en la región del Parque Nacional de la Chapada da Serra das Mesas, hay cursos junto con las comunidades quilombolas para trabajar con el fuego. Ellos conocen el poder que tiene el fuego cuando no se lo controla. Estas personas y comunidades dominan el fuego, no deberían tener problemas, ¿no? Pero cuando miramos los grandes accidentes, las grandes quemas, nos damos cuenta de que no es la misma tecnología la que se utiliza".

Después del fuego, el ganado, las máquinas y la violencia

Las tecnologías de expulsión y el caso de Gleba Tauá

Los modos de vida y de producción agroecológica de las comunidades tradicionales, al igual que la selva en pie, no son lo suficientemente productivos y rentables dentro del modelo de negocio agro exportador. Por esta razón, al fuego se suman otros métodos y técnicas de expulsión de los pueblos del campo y de la selva, que preparan el terreno para la agricultura digitalizada y de alta rentabilidad.

Ellos sueltan el ganado en la tierra quemada, y empiezan la deforestación con maquinaria pesada, como el "correntão" (gran cadena), que arrastra y derriba árboles en gran escala. Los pueblos tradicionales que habitan estos territorios son expulsados violentamente, ya sea por el fuego que destruye sus viviendas, sea por la agresividad física y psicológica de los matones de los acaparadores de tierras, sea por el ganado que invade las pequeñas propiedades. La pulverización indiscriminada de agrotóxicos esparce veneno no solo sobre los cultivos, sino también sobre las comunidades vecinas, intoxicando a personas, animales y cultivos alimentarios.

A continuación, el suelo se prepara con arados gigantes, plantadoras y pivotes de riego, que comienzan a construir el escenario distópico de alta mecanización y digitalización del campo, que ejerce aún más presión sobre las poblaciones locales y la producción agroecológica, con maquinaria de funcionamiento remoto, drones para la fumigación de agrotóxicos y software predictivo, equipos y procesos que intensifican y aceleran el desequilibrio de poder, la concentración de la tierra y de los ingresos en las zonas rurales.

Matopiba, como principal frontera de expansión agrícola actual en Brasil, es una región emblemática de este proceso. Dentro de ella nos fijamos en el caso de Gleba Tauá, un territorio tradicional en el estado de Tocantins ocupado desde la década de 1950 por familias campesinas que emigraron a la región desde los estados de Maranhão y Piauí. Allí se utilizan las más diversas tecnologías y métodos para expulsar a la comunidad y dar paso a la monocultura de la soja. Al mismo tiempo, esta microrregión alberga mucha resistencia y lucha por parte de las familias tradicionales, los "posseiros" originarios, para mantener su modo de vida comunitario y preservar su territorio en el Cerrado.

La Gleba Tauá es una zona de tierras de la Unión (gobierno federal), en la que viven actualmente unas 80 familias campesinas. El territorio de la Gleba se encuentra entre los ríos Tocantins, Ouro y Tauá, en el municipio de Barra do Ouro, en la región Noreste del estado, a unos 420 km de la capital, Palmas. Desde el inicio de su ocupación hasta principios de la década de 1980, el territorio de Tauá era de uso común. Cuando, en 1984, el Grupo Ejecutivo de Tierras de Araguaia-Tocantins (GETAT) recaudó el área que corresponde a 17. 735 hectáreas, solo se titularon 5.779 hectáreas en 109 lotes individualizados, quedando 11 956,0196 hectáreas de tierras de la Unión, que fueron ocupadas por familias que no tuvieron acceso al título de propriedad21 .

Al constatar la vulnerabilidad de esta gran extensión de tierras de la Unión en la que se encontraban las familias que no tenían títulos de propiedad, el productor de soja de Santa Catarina Emilio Binotto y sus familiares invadieron Tauá en 1992 e iniciaron un ambicioso proceso de apropiación ilegal de tierras. Actualmente, el agricultor se encuentra en litigio judicial con la comunidad de Gleba Tauá, en un conflicto que implica ilegalidades, violencia, destrucción, deforestación del Cerrado y coacción a la comunidad.

La profesora e investigadora Antonia Laudeci Oliveira de Moraes, miembro del Nucleo de Investigación y Extensión en Saberes y Prácticas Agroecológicas (Neuza), Programa de Posgrado en Estudios de Cultura y Territorio (PPGCULT) de la Universidad Federal del Norte de Tocantins (UFNT), que también fue miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en Araguaia-Tocantins durante 10 años, siguió de cerca la vida y la lucha de la comunidad de Gleba Tauá y la convirtió en el objeto de su investigación académica. Laudeci colaboró con Coding Rights en este estudio, que traza un paralelismo entre la historia del liderazgo político y matriarcal de Tauá, Dona Raimunda, y la lucha por el territorio, pero también con la recopilación de datos y entrevistas específicas para este estudio.

En su tesis de maestría, Laudeci entrelaza momentos de la trayectoria de vida de Dona Raimunda con la lucha de las mujeres trabajadoras en las zonas rurales, que viven bajo el patriarcado, y su papel en las resistencias en los territorios, más específicamente en la comunidad de Gleba Tauá. Destaca su lucha por la posesión de la tierra y su rol en las resistencias, reflexionando sobre cómo su legado y trayectoria contribuyen a la comprensión de las comunidades tradicionales de Tocantins en su lucha por la tierra y el territorio: "Las narrativas y la reflexión de Dona Raimunda muestran que los Binotto, desde que llegaron, intentaron quitarles de todas las maneras el derecho a vivir en la tierra a las familias campesinas, transformando el lugar de paz de Dona Raimunda en un lugar de grandes conflictos y amenazas a su vida (...) Dona Raimunda se convirtió en una líder simbólica, fundamental en la resistencia contra la expansión de la plantation de soja en el territorio y por el derecho al él. Su vida también está marcada por un vínculo con la tierra y un compromiso con la preservación de las tradiciones vividas por su familia, que han hecho de ella una figura central en la movilización y denuncia de las violaciones de derechos en la comunidad Tauá», explica Laudeci en su trabajo.

Para este artículo, Laudeci recopiló una serie de más de 20 denuncias registradas entre 2022 y 2023 en la comisaría de Goiatins (Tocantins) por miembros de la comunidad de Gleba Tauá contra la familia Binotto y sus matones, que ilustran los violentos métodos de intimidación y agresión de la apropiación ilegal de tierras, de acuerdo con los reportes de los Cadernos do Conflito no Campo, de la CPT22.

En uno de los casos, de denuncia colectiva, la Asociación de Productores Agrícolas Familiares de Gleba Tauá denuncia el modus operandi de los terratenientes contra los habitantes de Tauá:

"Se presentó en esta Comisaría de Policía el denunciante, en la fecha y hora arriba indicadas, en nombre de los asociados de la Asociación de Productores Agrícolas Familiares de Gleba Tauá para denunciar que los miembros de dicha persona jurídica están siendo víctimas del delito de despojo de sus propiedades rurales y que, como consecuencia del modus operandi de los autores, las reservas legales de las propiedades están siendo deforestadas, QUE a partir de diciembre de 2022 los autores comenzaron a invadir una por una las fincas de los miembros de la asociación mencionada, utilizando un tractor para 'arrasar' y cadenas para 'romper' toda la vegetación, QUE los autores, tras consumar los hechos mencionados, abandonaron el lugar afirmando que volverían para 'cercar todo'."

En otro caso, una vecina de Tauá cuenta cómo los grileiros utilizan el ganado para destruir los cultivos, atacar y asustar a los pequeños agricultores:

“La comunicante informa que Pedro Amaro y otras personas están introduciendo varios animales dentro de los límites de su finca, y que este ganado está causando varios daños a la víctima, comiéndose sus plantaciones e impidiendo que los niños vayan a la escuela, ya que estos animales son muy agresivos y, a pesar de existir una orden judicial que les prohíbe realizar cualquier actividad, no obedecen a la justicia».

En los últimos años, los Binotto no solo utilizan el ganado para destruir los cultivos y asustar a la comunidad de Gleba Tauá. Hay denuncias de que han lanzado mano de drones de forma sistemática para rociar con veneno a los cultivos agroecológicos, a las personas y las fuentes de agua que abastecen a la comunidad de Tauá. Los drones también se utilizan como tecnología de vigilancia e intimidación, según cuenta Laudeci a partir de los testimonios recopilados para su investigación de máster con Dona Raimunda: "Con el uso de los drones, al mismo tiempo que rocían veneno y observan el territorio, también consiguen aterrorizar a la gente. Son personas que no tienen acceso a la tecnología, que no saben lo que es un drone, sobre todo los mayores, las matriarcas, los patriarcas de la comunidad. La agricultura va adquiriendo cada vez más herramientas tecnológicas y las comunidades se ven cada vez más acorraladas".

Los miembros de la comunidad han denunciado a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) varios casos de uso de drones, relatando que estos sobrevuelan sistemáticamente las casas, a la altura de las ventanas, tanto de día como de noche, incluso sobre los baños: "Pero, mira, es algo incómodo, estamos en el baño y aquella cosa está volando sobre nosotros", se desahogó Dona Raimunda con Laudeci.

Dona Marlene, otra antigua moradora de la comunidad Serrinha, vecina a la Gleba Tauá, le contó a Laudeci cómo es la llegada de los agrotóxicos a las tierras de la comunidad: "Porque las cosas están más difíciles, porque los grandes están pisoteando a los más pequeños. No es que vengan a pisotear nuestras tierras, no. Es que allí hay campos de soja, de maíz. Y cuando preparan la tierra, ¿qué ponen? Veneno. Ese veneno no se queda solo allí, viene con el viento y se pega a las plantas. Viene con las aguas, con las riadas, pasa por debajo de la tierra. Y ahora la mayor parte [del veneno] ya ni siquiera lo echan desde aviones, lo echan con drones, ¿no? Drones echan el veneno".

La violencia del uso de drones para fumigar, con el objetivo de destruir los cultivos de las familias de la Gleba Tauá, tiene consecuencias mucho más profundas que la simple pérdida de tierra para la agroecología. Como cuenta Dona Marlene, toda la tecnología social aprendida de sus antepasadas se pierde. "Mi madre recogía esas hojas, me cansaba de ayudarla, les prendía fuego, las mezclaba así, echándoles agua, para que no se convirtieran en cenizas. Luego cogía el estiércol de las gallinas y lo mezclaba, ¿entiendes? Junto con el estiércol del ganado, la mierda del ganado, mezclaba esos tres abonos allí, los ponía en ese bancal a la orilla del río, así, vaya, cuando lo recuerdo, me emociono... esos bancales a la orilla del río, así, de pimientos, tomates, cebollas, cilantro, ella lo plantaba todo, ¿entiendes? Y ya está, eso era todo. Hoy en día lo hacemos, yo lo he hecho igual y no sale nada".

La CPT de Araguaia-Tocantins, donde Laudeci trabajó durante 10 años, acompaña a unas 30 comunidades en la región Norte del estado de Tocantins. Según ella, prácticamente todas viven en una situación de conflicto territorial constante. Y en todas ellas la conectividad con el mundo exterior es extremadamente precaria o prácticamente nula.

"Muchas veces, las familias, las personas que sufren violencia, ni siquiera tienen cómo pedir ayuda en un momento de conflicto, porque están en un lugar donde no hay señal de internet, donde no hay cobertura telefónica, no tienen cómo llamar a la policía, están aisladas", cuenta la investigadora. Son poblaciones que, además de no tener acceso a la tecnología digital, sufren una mayor exclusión y violencia por parte de los grileiros y los grandes terratenientes que hacen uso de ella. "Imagina a personas que ni siquiera tienen cobertura móvil, bajo el miedo y la presión cuando ven algo sobrevolando y filmando su casa, o cuando ven un tractor enorme sin conductor. Es muy desigual, muy opresivo", observa.

La apropiación digital y la opresión de las vallas invisibles

Paralelamente a todo esto, se desarrolla el proceso histórico de apropiación indebida de territorios, conocido en Brasil como "grilagem de terras", que hace que las disputas y los conflictos sean aún más violentos. Una violencia simbólica y patrimonial aún más difícil de combatir, ya que se basa en el poder político y económico. En este caso, la digitalización de la gobernanza de la tierra también agrava las desigualdades y facilita la desaparición de comunidades tradicionales, de los modos de vida de los bosques y de los conflictos en los territorios. La apropiación ilegal digital es hoy un gran fantasma que acecha la lucha por la tierra y todo Brasil.

¿Qué es la "grilagem" de tierras?

El término "grilagem" tiene su origen en una antigua práctica de falsificación de documentos. Para simular documentos antiguos de propiedad de la tierra, los defraudadores colocaban los papeles falsificados en cajas con grillos. Los insectos, al roer y defecar sobre el papel, le daban un aspecto envejecido, lo que confería una falsa legitimidad a los títulos.

Hoy en día, grilagem significa cualquier acción ilegal que tenga por objeto transferir tierras públicas al dominio privado. Esta práctica se beneficia de las debilidades del sistema de tenencia de la tierra en Brasil, que no cuenta con un registro de la propiedad unificado capaz de integrar la información municipal, de los estados y de la Unión federal. La falta de una supervisión eficaz de la titularidad de las grandes propiedades también facilita la actuación de los grileiros.

Actualmente, los defraudadores explotan las brechas y vacíos de múltiples sistemas oficiales: registran títulos en notarías, declaran propiedades ilegalmente al órgano tributario federal y se valen sistemas digitales de control medioambiental para hacer llegar datos falsos en bancos de datos sobre propiedad de la tierra (hablaremos de la usurpación digital más adelante). Cuando se cruzan estas informaciones dispersas, los grileiros logran crear una apariencia de legalidad para tierras que, en realidad, son públicas o pertenecen a comunidades tradicionales. Esta estrategia convierte la grilagem en un delito complejo, que se aprovecha de la desarticulación institucional para perpetuarse.

Con estos mecanismos que propician la ilegalidad, las relaciones de poder entre los grandes terratenientes y el poder público han supuesto desde siempre una enorme ventaja de los terratenientes y defraudadores frente a las comunidades tradicionales, originarias y las poblaciones más pobres. Brasil es un país que nunca ha pasado por un proceso de reforma agraria, lo que, en la práctica, se refleja en una estructura de distribución de tierras desigual y caótica. Pero este "caos", lejos de ser accidental, sirve a intereses específicos. LY la narrativa tecnosolucionista, una vez más, surge como respuesta rápida y fácil al problema centenario de la distribución y regularización de la tierra. Una vez más, sin dejar de profundizar las desigualdades y generar más conflictos.

Registro Ambiental Rural Brasileño: de la regularización ambiental a la apropiación digital

El Cadastro (registro) Ambiental Rural (CAR) es un registro público electrónico nacional, obligatorio para todas las propiedades rurales de Brasil, creado por la Ley n.º 12.651/2012, que estableció el nuevo Código Forestal. Surgió como un instrumento fundamental del Programa de Regularización Ambiental (PRA)23 con el objetivo de integrar información ambiental de las propiedades, como sus áreas de preservación permanente, de reserva legal y remanentes de vegetación nativa. Para centralizar estos datos, la ley instituyó el Sistema Nacional de Cadastro (registro) Ambiental Rural (SICAR). El objetivo inicial del CAR era ayudar a la administración pública en el control, la supervisión, la planificación ambiental y económica, y a la lucha contra la deforestación, con miras a la adecuación y regularización ambiental de las propiedades rurales. Sin embargo, con el paso del tiempo, el registro ha pasado a utilizarse con fines de regularización de tierras, facilitando el acceso a beneficios como el crédito rural, los programas de apoyo técnico e incentivos financieros.

Según Karina Kato, profesora e investigadora del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (CPDA) de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), "la creciente digitalización de las políticas públicas, especialmente en lo que se refiere a los registros de tierras, refleja un profundo cambio en la actuación del Estado. Si antes el gobierno desempeñaba un papel central en la formulación de tecnologías y políticas agrarias — como ocurría con Embrapa en la década de 1970 —, hoy tiende a absorber y adaptar herramientas desarrolladas por el sector privado. El CAR es un ejemplo emblemático de esta transformación. Creado inicialmente como una iniciativa probada por la agroindustria en regiones como Mato Grosso, el CAR fue posteriormente incorporado por el Estado como política pública, pasando a utilizarse para verificar la "sostenibilidad" de la soja y la ganadería, además de emplearse cada vez más en la regularización de la tenencia de la tierra, a pesar de todas sus deficiencias conocidas. La transición de una política basada en los derechos territoriales — como la reforma agraria y el reconocimiento de las tierras quilombolas e indígenas — a una lógica de regularización de tierras acelerada por la digitalización tiene como resultado la creciente privatización de las tierras públicas».

El uso de herramientas como el CAR se inscribe en un concepto de gobernanza digital de la tierra y se presenta como una solución a los conflictos de tierras y a la preservación del medio ambiente. En la práctica, lo que ocurre es que los recursos antes destinados a la reforma agraria se redirigen a la creación de sistemas de información territorial que priorizan la regularización rápida en detrimento de la justicia social. Una vez que es virtual y basado en autodeclaración, ha facilitado el proceso de acaparamiento digital, que no solo acelera los procesos de apropiación indebida de los territorios, sino que también borra, bajo imágenes de satélite, grandes máquinas agrícolas automatizadas y, entre los algoritmos por detrás de las pantallas de los móviles y los ordenadores, los conflictos en los territorios y la existencia misma de las comunidades tradicionales y sus modos de vida.

Larissa Packer es investigadora de la UFRRJ y también de Grain, una ONG que apoya a los agricultores familiares y a los movimientos sociales en su lucha por sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados por las comunidades. Mientras actualizaba la situación de la concentración de la tierra en el Cono Sur, Packer observó que en todos los países que estudiaba se estaban creando o implementando registros digitales de la tierra, y que en todos los procesos había conflictos. "Observé que varios países estaban implementando registros digitales de la tierra, muchos de ellos autodeclaratorios, sin que los Estados tuvieran la capacidad de verificar la información. Veía que las visitas de técnicos al terreno eran sustituidas por la monitorización remota, ya fuera mediante drones, imágenes de satélite o inteligencia artificial". Packer explica que el método implementado es deficiente para evaluar si una zona cumple su función socioambiental, tal y como exigen las constituciones. Una imagen de satélite puede mostrar la deforestación y la ocupación, pero no revela si ha habido violencia en la apropiación ilegal, si la posesión es histórica o reciente, o si la transferencia de tierras públicas a entes privados es legítima.

El CAR de Brasil ilustra cómo se pueden distorsionar estos instrumentos. Creado inicialmente como herramienta de regularización ambiental, el CAR se transformó rápidamente en un mecanismo que facilita la legalización de tierras usurpadas. Su funcionamiento en tres fases — autodeclaración, validación y Programa de Regularización Ambiental (PRA) — presenta fallas estructurales. En la primera fase, el propietario simplemente declara información sobre su propiedad sin necesidad de presentar documentos comprobatorios. La validación, que debería realizarse por inspectores, ha sido sustituida por una verificación algorítmica/automatizada que, como ya ha explicado Larissa, puede dar lugar a evaluaciones erróneas de miles de hectáreas de tierras públicas o indígenas usurpadas. Además, el sistema digital y de evaluación por satélite no puede distinguir entre ocupaciones antiguas e invasiones recientes, un criterio fundamental teniendo en cuenta que el Código Forestal amnistió las deforestaciones anteriores a 2008.

La situación se agravó con la llamada "Ley de Usurpación" (MP 759/2016, convertida en Ley 13.459/2017). A partir de la aprobación de esta ley, los grileiros pueden autodeclarar, or medio del CAR, la posesión de hasta 2.500 hectáreas de tierras públicas (antes el límite era de 1.500 hectáreas) y obtener hasta un 90% de descuento en la regularización de la tenencia de la tierra, si "demuestran" su ocupación antes de 2008 (2011 en la Amazonía). Otro documento que emite el gobierno con solo presentar el CAR es el Certificado de Regularización de Ocupación (CRO), que sirve como "previa" de la titulación de la tierra. Con este CRO ya es posible acceder a crédito bancario y emitir títulos verdes sobre áreas que pueden ser públicas. El resultado es la transformación de tierras públicas en activos financieros, con fondos de inversión que adquieren títulos respaldados por áreas que, de hecho, aún pertenecen a la Unión.

Este frágil sistema digital ha generado el fenómeno del "Brasil ficticio"24 , en el que se registran fincas sobre ríos, territorios de pueblos originarios, unidades de conservación o tierras de la Unión. El estudio "Cercas Digitais" (Cercas digitales) realizado por Grain en 201925, con la participación de Larissa, muestra que, según datos oficiales, había alrededor de 430 millones de hectáreas susceptibles a registro en Brasil, pero ya había 550 millones de hectáreas registradas en el CAR, es decir, un 30% más que el territorio registrable. "El Mapa de Biomas cruza 18 tipos de registros y, al cruzarlos todos, se obtiene que un 49% de territorio es privado en Brasil, al paso que el CAR apunta a un 76%", dice Larissa. "Así que hay una gran confusión, una disputa digital para demostrar qué es público y qué es privado en Brasil. Y con eso se ocultan territorios tradicionales, tierras indígenas. En 2019, solo el 6% era territorio colectivo», añade.

La Gleba Tauá es un buen ejemplo del "Brasil ficticio" creado por los registros irregulares. En esta zona del Cerrado, en la Amazonía Legal, donde la ley exige un 35% de reserva legal protegida, hay 93 CAR superpuestos que ocupan 13.498 hectáreas (el 65% de la gleba), pero solo 1883 hectáreas (el 14% del total) están declaradas como reserva legal. Mientras tanto, la familia Binotto tiene más de 11.000 hectáreas registradas de manera irregular como su propiedad, lo que ha provocado la deforestación de 12.334 hectáreas de Cerrado hasta 2020. Esta es la realidad que contrasta con la territorialidad tradicional legítima de Gleba Tauá26.

Los múltiples registros ambientales superpuestos en la Gleba Tauá, aunque ilegales, siguen siendo válidos en la práctica, ya que la mayor parte no ha sido suspendida ni anulada. Esta situación termina por legitimar la deforestación y la apropiación privada realizada por la familia Binotto. Un simple cruce entre los datos ambientales y la información catastral revelaría fácilmente que gran parte de la gleba es tierra pública federal, lo que llevaría a la anulación de los CAR irregulares y al reconocimiento de la ilegalidad de la deforestación.

Sin embargo, la persistencia de estos registros CAR, junto con el avance de la deforestación en la zona, pone de manifiesto la absoluta connivencia del Estado con el esquema de apropiación ilegal de tierras que se ha consolidado históricamente en la región. La inacción de las autoridades ante esta situación constituye un claro respaldo a la continuidad de estas prácticas ilegales.

Así, el discurso de la gobernanza digital de la tierra oculta es una realidad perversa: los sistemas digitales basados en autodeclaración se han convertido en herramientas de acaparamiento masivo, legitimado por la digitalización, el uso de algoritmos y la inteligencia artificial. Las tierras públicas se transforman en activos financieros y las comunidades tradicionales se ven presionadas a adaptarse a un modelo privado e individual que destruye su modo de vida. Mientras los gobiernos y las instituciones internacionales insisten en tratar la tecnología como una solución mágica, ignoran que, sin una supervisión real y sin justicia social, la digitalización solo profundiza las desigualdades. El resultado es un "Brasil ficticio" donde los datos valen más que las personas y donde la tierra, al mismo tiempo que es devastada, se digitaliza y se financiariza.

Las tecnologías regenerativas como salida

El agronegocio se sostiene con tecnologías que sirven a la monocultura de exportación: herramientas y sistemas digitales excluyentes para la devastación ambiental, la violencia territorial contra los pueblos, todas ellas orientadas a la homogeneización de la producción y a la concentración del poder y de los beneficios. Sin embargo, contra este modelo resisten las tecnologías sociales, regenerativas y ancestrales, conocimientos que mantienen la vida y la diversidad en el campo, incluso ante el avance depredador de la agroindustria.

En la región de Matopiba, por ejemplo, las comunidades campesinas desarrollan prácticas agroecológicas que desafían la lógica del agronegocio. Como relata Vinícius Aguiar, al acompañar a estas comunidades, se percibe que sus tecnologías sociales a menudo son invisibilizadas, aunque sean fundamentales para su supervivencia. Las parcelas tradicionales no son solo unidades productivas, sino espacios de esperanza, trabajo colectivo y proyectos de vida libre. Reconocer estas prácticas como tecnologías legítimas es esencial, ya que cumplen una función social vital, especialmente en territorios transformados en "zonas de sacrificio" por el avance del capital.

Muchos agricultores familiares y movimientos sociales cuestionan la imposición de tecnologías digitales que no dialogan con sus necesidades reales. Para ellos, soluciones como los drones o los sistemas de big data son a menudo innecesarias, ya que sus conocimientos tradicionales — desde el manejo de semillas autóctonas hasta la lectura del territorio para la siembra — ya responden a sus demandas. Incluso ante el cambio climático, que intensifica las sequías y las inundaciones, estas comunidades recurren a estrategias históricas, como las redes de intercambio de semillas, que permiten la adaptación sin depender de paquetes tecnológicos externos.

El debate sobre la tecnología en el campo no se limita a la aceptación o el rechazo de las nuevas herramientas digitales y los sistemas de inteligencia artificial, sino que implica cuestiones cruciales: ¿para qué sirven y quién controla estas herramientas? Mientras algunos grupos se resisten a la digitalización por considerarla una forma más de dominación, otros, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), buscan apropiarse críticamente de las innovaciones, adaptándolas a sus luchas. Las alianzas con China, por ejemplo, han permitido el acceso a maquinaria de pequeña escala y a insumos biológicos alineados con la agroecología, sin renunciar a principios como la soberanía alimentaria.

Esta diversidad de estrategias demuestra que las tecnologías regenerativas no son solo alternativas técnicas, sino caminos políticos. Sea por medio de la valorización de los conocimientos ancestrales o de la lucha por innovaciones bajo control popular, lo que está en juego es la construcción de un modelo agrícola que tenga vida, la justicia socioambiental y la autonomía de los territorios como prioridades. Mientras la agroindustria impone su lógica destructiva, estas experiencias demuestran que otro futuro es posible, y ya se está sembrando.

Bibliografía

- AGUIAR, Diana; BONFIM, Joice; CORREIA, Mauricio (orgs.). Na fronteira da (i)legalidade: desmatamento e grilagem no Matopiba. Salvador: AATR, 2021.

- AGUIAR, Vinicius Gomes. Cartografia do conflito: Geotecnologia como Instrumento de luta contra o Racismo Ambiental no Norte do Tocantins. ESCRITAS-UFNT, 2023.

- ARMIERO, Marco. Wasteocene. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

- BRUM, Eliane. Banzeiro okotó – uma viagem à Amazônia centro do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

- GRAIN and ETC Group. "Top 10 Agribusiness Giants: Corporate Concentration in Food & Farming in 2025." Grain, 2025. https://grain.org/en/article/7284-top-10-agribusiness-giants-corporate-concentration-in-food-farming-in-2025.

- GRAIN, “Techno feudalism takes root on the farm in India and China”, 24 October 2024, https://grain.org/e/7196

- HARAWAY, Donna e BRAGA, Ana Luiza. Ficar com o problema: fazer parentes no chthluceno. São Paulo: Editora N-1, 2023.

- HOPE SHAND, Kathy Jo Wetter and Kavya Chowdhry, “Food Barons 2022: crisis profiteering, digitalization and shifting power”, ETC Group, setiembre de 2022, https://www.etcgroup.org/files/files/food-barons-2022-full_sectors-final_16_sept.pdf;

- KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

- MORAES, Antonia Laudeci Oliveira. “Dona Raimunda é que segura a gente ali na Tauá”: a trajetória de vida de Raimunda Pereira dos Santos. 2023. 150 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Cultura e Território) – Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2023.

- NEVES, Eduardo G. Sob os tempos do equinócio – oito mil anos de história na Amazônia central. São Paulo: Ubu editora / editora da USP, 2023.

- SANTOS, Antônio Bispo dos. A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu Editora: Piseagrama, 2023.

Notas

1 ^Los datos de la región de Matopiba y Gleba Tauá se obtuvieron en colaboración con Antônia Laudeci Oliveira Moraes

2 ^ BOMBARDI, Larissa. CEE Fiocruz. Brasil é um dos principais receptores de agrotóxicos proibidos na União Europeia . 2023.

3 ^ AGRISHOW. Agrishow 2025 alcança 14,6 bilhões em intenções de negócios com edição focada na pluralidade do agro . 2025.

4 ^ La nube no tiene nada que ver con Internet: cartografiasdainternet.org

5 ^ John Deere. Plataformas para Milho GreenSystem™ . 2025.

6 ^ Los yanomami son un pueblo indígena de Amazonía, repartido en más de 650 aldeas en una gran región entre Brasil y Venezuela, llegando cerca de 40 mil individuos. Con sus reservas legales en la Amazonía brasileña, son un pueblo fundamental para la preservación de la selva.

7 ^ En Brasil, los movimientos de los pueblos originarios (más de 300 etnias en todo el territorio) se autodenomina movimiento indígena. A diferencia de algunos países hispanoamericanos, no es políticamente incorrecto decir indígena a un pueblo autóctone.

8 ^ EMBRAPA. O agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, diz estudo da Embrapa . 2021.

9 ^Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA). Panorama do Agro . 2025.

10 ^ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MDS). Mapa da Fome da ONU: insegurança alimentar severa cai 85% no Brasil em 2023 . 2024.

11 ^ Quilombola es el miembro del quilombo, que es el espacio de una comunidad autónoma habitada por población afro descendente, heredera de antiguos esclavizados que escaparon en búsqueda de la libertad. Surgieron en el Brasil colonial em situaciones de resistencia social y cultural. En 2007, el estado brasileño se los reconoció como comunidad tradicional con derecho a titulación de sus tierras.

[12] InvestSP - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Agrishow 2025: Maior feira do agro da América Latina encerra edição com R$ 14,6 bilhões em negócios . 5 de maio de 2025.

13 Bayer e Microsoft anunciam parceria estratégica para otimizar e avançar capacidades digitais na cadeia de valor de alimentos, rações, combustíveis e fibras – 17/11/2021

14 ^

Top 10 agribusiness giants: corporate concentration in food & farming in 2025

GRAIN, “El feudalismo tecnológico se arraiga en las granjas de la India y China», 24/10/2024

Hope Shand, Kathy Jo Wetter y Kavya Chowdhry, “Food Barons 2022: crisis profiteering, digitalization and shifting power», ETC Group, septiembre de 2022

15 Embrapa – MATOPIBA: sobre o tema

17 ^ Brasil de Fato, Fronteira agrícola do Matopiba é a maior área emissora de CO₂ no Cerrado

18 ^ MapBiomas – Plataforma de Monitoramento de Focos de Queimadas

19 ^ MapBiomas – Destaques RAD 2023 (PDF)

20 ^ Le Monde Diplomatique Brasil – O Cerrado como zona de sacrifício imposta pelo agronegócio

21 ^ Agro é, Gleba Tauá: luta pela terra no Cerrado tocantinense

22 ^ CPT Nacional – Acervo de Conflitos no Campo

23 ^ Governo do Brasil – Regularização Ambiental

24 ^ O Globo – Brasil fictício: propriedade de terra autodeclarada excede área do país

25 ^ GRAIN – Cercas digitais: cercamento financeiro das terras agrícolas na América do Sul