Siliconvalei Mexicano: impactos socioambientales del colonialismo digital y las resistencias para la vida digna

Por Jes Ciacci y Sofía Enciso . El Salto, Jalisco, MÉXICO.

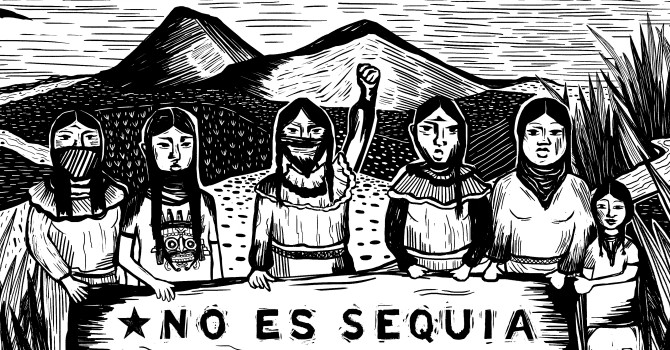

Ilustración: Giovanna Joo

AIRE

Dime qué te pasó, vamos cuéntame Santiago,

cuando eras fuente de vida para mis antepasados.

Te quiero proteger

cómo defiendo a mi familia,

con este rap de guerra

con este salto de vida.

Skool 77 - Santiago

De entrada...

El Salto, en Jalisco, en la región occidente de México, es la ciudad cabecera del municipio del mismo nombre. Forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, hacia el sur, y se “nombra” ciudad industrial. Su nombre se origina en el salto de agua de 18 metros de altura que el río Santiago tenía en esta zona. En una orilla, El Salto, en la otra Juanacatlán. Durante el siglo XIX sobre este “Niágara mexicano” se habilitaron dos grandes proyectos: la primera hidroeléctrica que abasteció a la ciudad de Guadalajara, y la fábrica textil de mayor volumen en producción y cantidad de personal del estado. Hoy, a lo largo de sus aproximadamente 146 kilómetros están asentadas 675 empresas, 71 de ellas transnacionales.

Desde un punto de vista geográfico la región se encuentra enmarcada por sierras y laderas profundas, el río Santiago y el Lago de Chapala, el más grande México. Estas características geográficas y el extenso conocimiento territorial de las poblaciones nativas permitieron que, en épocas de la conquista española, funcionaran como barreras naturales. Existe una leyenda que cuenta que la invasión a estas poblaciones fue posible como consecuencia de una sequía. Según varios estudios y artículos periodísticos, la primera gran crisis hídrica del Lago se produjo en 1953.

La misma geografía que una vez brindó protección a los indígenas Coca y Tecuexes también influyó en el desarrollo industrial de la región: la presencia del río Santiago y la cercanía del Lago de Chapala brindó una disponibilidad de agua casi única en el país:

Se ha hecho toda la investigación en archivo del territorio en cuanto a toma de decisiones (...) desde 1890 a la fecha, empezando por la primera presa de 1896 y más hidroeléctricas, la construcción de las vías del tren, (...) toda la conjunción de haciendas que había en el territorio. Empezamos a ver cómo eso no solo es un proceso de industrialización actual, sino que todo el tiempo se renuevan las ‘zonas industriales’ de la región y también se van expandiendo.

Así lo cuenta una de las personas integrantes de Un Salto de Vida (USDV), colectivo socioambiental de Jalisco integrado por habitantes de comunidades afectadas por la contaminación industrial y las políticas de desarrollo en la cuenca del río Santiago, especialmente en el municipio de El Salto y sus alrededores.

El proceso de “desarrollo” en la región tiene una larga trayectoria. A inicios del siglo XX comenzó a configurarse el gran corredor industrial Guadalajara–El Salto, atrayendo industrias diversas: desde las alimentarias hasta las químicas y metalúrgicas, y, más recientemente, las electrónicas. Su expansión se vio favorecida tanto por la cercanía con Guadalajara como por la infraestructura ferroviaria para el transporte de carga.

La industrialización se aceleró con la llegada de empresas nacionales y extranjeras que aprovecharon las ventajas competitivas del territorio y su alta conectividad terrestre, ferroviaria y aérea. Con el tiempo, esta región es conocida como el “Silicon Valley mexicano”, impulsado por un sector electrónico que compite en producción con países como China, Bangladesh, Malasia y Singapur.

En años recientes, este impulso tecnológico ha sido reforzado por narrativas de “modernización” promovidas desde distintos niveles de gobierno y por el incremento de la inversión extranjera directa, especialmente bajo iniciativas como el Plan México1 (2025), que busca posicionar al país como nodo estratégico del nearshoring 2 global. En este contexto, El Salto se presenta como uno de los territorios mejor ubicados para recibir relocalizaciones de manufactura asiática.

En lo local, las promesas de modernización y desarrollo se rellenan con devastación ambiental, graves deficiencias a la salud pública y violación sistemática de los derechos humanos. Frente a este conjunto de situaciones hace unos 20 años nace el colectivo Un Salto de Vida como una respuesta para la defensa del territorio desde la rabia organizada articulando estrategias de resistencia popular, lucha política y restauración ambiental.

Este artículo viaja por el proceso histórico que llevó a la conformación de El Salto como "zona de sacrificio", examina los efectos de la expansión de la industria tecnológica, visita los posibles impactos del Plan México en la región y comparte las acciones de defensa comunitaria e investigaciones territoriales sostenidas por Un Salto de Vida.

Chignahuapan, la potencia de nueve ríos

La contaminación del río Santiago, producto de descargas industriales y municipales no reguladas, se convirtió en el símbolo más visible de la devastación ambiental. Peces muertos, fiebres infantiles recurrentes y altos índices de cáncer e insuficiencia renal son parte de las consecuencias de este proceso (Entrevista USDV, 2025a). La situación de contaminación actual de la región responde a un plan de manejo territorial que históricamente miró a l territorio como un territorio “ vacío”.

Con la colonización española, el río fue rebautizado como "Santiago" en honor al apóstol al que se encomendaron. A esta usurpación simbólica se sumó la supresión de la cosmovisión indígena que lo consideraba un ser sagrado. Hacia inicios del siglo XIX ya existían grandes haciendas concentradas en familias que aún hoy están vinculadas a grupos de poder económico y político. Años después se instaló un trapiche y una planta hidroeléctrica. Esta planta facilitó la energía necesaria para que funcionara un molino para la producción de harina . Así fue como el río se insertó en las nuevas formas de organización política y económica como eje de un “desarrollo” industrial extractivista. El crecimiento industrial de la zona se dio paulatinamente hasta que en la década de 1960 se abrió el primer corredor industrial en el cual se asentaron empresas electrónicas de talla internacional como IBM y Hitachi.

El río Santiago es el segundo en importancia del Pacífico mexicano y cruza seis estados: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Por lo mismo, en tiempos prehispánicos recibió diferentes nombres, en nahuatl fue conocido como Tzahualhuiquani que significa “el que hace espuma” o “el que se revuelve”. En la tradición oral Coca recibió diferentes nombres quizás por estar ligado a una cosmovisión fluida y simbólica de cada territorio que atravesaba. Para los grupos que habitaban la región de El Salto, el río era conocido como Chignahuapan, que significa “la potencia de nueve ríos”. Se le consideraba un ser vivo con voluntad, carácter y energía. Sus aguas regaban cultivos y eran además elemento esencial de prácticas espirituales e identidad colectiva. Aún hoy, para integrantes de Un Salto de Vida, es parte fundamental de su identidad y cultura. Su contaminación daña esos vínculos: “No solo es la enfermedad del río, es también nuestra enfermedad como pueblo, porque nuestras abuelas nos enseñaron a respetar el agua como si fuera nuestra madre”. (Entrevista USDV, 2025a).

A la relación cultural, espiritual y simbólica entre sus aguas y sus pueblos, se le suman las prácticas cotidianas de la vida campesina y pesquera. El río era considerado un bien colectivo y una entidad con la que se dialogaba. Algunos relatos orales cuentan que se sumergían las manos o los pies en el río antes de una siembra importante, como forma de pedir permiso al espíritu del agua. Algunas de esas herencias históricas se recuerdan aún hoy: “El río ya no es río, ahora es drenaje. Pero eso también duele en el alma, porque ahí jugábamos, ahí sembrábamos, ahí nos bautizaban”. (Entrevista USDV, 2025a)

Las (mal) llamadas zonas de sacrificio

Para llegar a El Salto se atraviesan grandes carreteras y zonas urbanas, la avenida principal de la comunidad es también una carretera. A solo una calle de distancia hacia el interior del pueblo se viven tiempos y formas similares a las de cualquier otro pueblo. El aire que se respira, sin embargo, no se parece al de cualquier otro pueblo. Huele a naranja podrida, hueso quemado, almendras amargas, huevo podrido. Esos “olores ofensivos”, como los llama un fanzine del colectivo Un Salto de Vida, son la expresión de un contaminante diferente.

El concepto de “zonas de sacrificio” no es nuevo, se usó inicialmente durante la guerra fría para hacer mención a regiones contaminadas por la radiación y la minería de uranio. Sin embargo, durante las décadas de los ochentas y noventas, es decir, durante el auge del periodo neoliberal, varios movimientos de justicia ambiental retomaron el concepto para denunciar el racismo que está inscrito en su creación. Esta lógica permitió hilar de forma espacial la proximidad de ciertos grupos a puntos en donde se concentra la contaminación del suelo, el aire y el agua como la consecuencia de un modelo de desarrollo desigual y no como una simple casualidad. (Tornel y Montaño 2024)

Las zonas de sacrificio se establecieron como regiones donde las poblaciones humanas, no humanas y sus ecosistemas son considerados de descarte. Donde las formas de vida impuestas son consecuencias estructurales de un orden que prioriza la acumulación por desposesión, naturalizando la producción de desechables humanos y territoriales. Zonas cuya razón de existencia es servir de sostén al capitalismo extractivo que ve los paisajes, plantas, animales y otros elementos como “recursos” disponibles para su explotación. Zonas donde se imponen modos de vida únicos que responden a ese modelo de desarrollo hegemónico. Esta forma de pensar, con raíces profundamente coloniales, considera estas zonas como “vacías”, “subdesarrolladas” o “primitivas” lo que sirve como justificante para imponer procesos de despojo, contaminación y destrucción ambiental.

En un capítulo del podcast Humo (2025), Carlos Tornel habla del “capitalismo autófago” que “se está comiendo a sí mismo, está proliferando hacia otros territorios que antes no se consideraban zonas de sacrificio, pero que hoy son necesarios, porque el modelo tiene que seguir creciendo, tiene que seguir devorando”. A las poblaciones afrodescendientes, indígenas, campesinas que habitaban esas “regiones vacías” se suman las poblaciones empobrecidas de las grandes ciudades no solo en los países del mundo mayoritario sino en países centrales de Europa y Estados Unidos. A medida que el capitalismo se expande, se vuelve más dependiente de la automatización y la extracción de lo que el capital llama “recursos”, dejando de lado a las personas, que se convierten en "población excedente".

En el caso de El Salto las manifestaciones más evidentes de estos despojos se ven en el deterioro de la salud ambiental y comunitaria indispensables para “sostener” las necesidades de intereses industriales y económicos del país. Desde una perspectiva crítica latinoamericana, como plantea Lopes de Souza (2020), la noción de zona de sacrificio permite visibilizar cómo el mundo mayoritario ha sido sistemáticamente ofrecido en el altar del desarrollo industrial y tecnológico. No se trata solo de daños colaterales, sino de una planificación deliberada:

...se planea federalmente incluso internacionalmente con todo este movimiento que hace la industria sobre el territorio como un territorio vacío, un territorio que contiene mano de obra, no contiene personas (…) tampoco contiene ciudadanos porque no hay derechos y no hay responsabilidades, no hay Estado, no hay atención ciudadana. No existen ciudadanos, existe gente maquilada para mano de obra… (lo que está pasando en El Salto) tiene que ver con toda una toma de decisiones, incluso del otro lado del mundo. Entrevista USDV. (2025a).

En estas zonas, la violencia se manifiesta de formas diferenciadas, en particular con afectaciones al ambiente, la salud y las formas de vida. En El Salto se suma la violencia directa que viene desde la militarización, el crimen organizado, la criminalización de la organización social, la desidia gubernamental:

Si se sigue pensando desde esa lógica, que somos lugares sacrificables, qué más da que se muera uno o que se mueran 100, qué más da que sea el (municipio) con el mayor número de feminicidios, el segundo con mayor número de desaparecidos, que se encuentre el panteón forense en nuestro lugar… ya está todo aquí, para qué vamos a echar a perder otro lugar. Entrevista USDV. (2025a).

Desde el Observatorio de Zonas de Sacrificio refieren a la activista mapuche Moira Millán para dar cuenta de esta situación a partir de su concepto “terricidio”, el cual refiere al ecocidio, etnocidio y genocidio en ciertos territorios, implementado a través de una degradación de toda forma de vida en nombre de ese progreso abstracto. Las zonas de sacrificio también se caracterizan por su condición de “futuro robado”. Para integrantes de Un Salto de Vida esto también se traduce, por ejemplo, en la falta de acceso a la escuela o a la educación universitaria, a no poder elegir qué quieren “hacer de grandes”:

...vivimos un proceso de maquilación de mano de obra, empiezan a tecnificar la educación en la población y empiezan a generar currícula a partir de las necesidades en las zonas industriales donde a nosotros, como jóvenes, nos generan una precariedad cognitiva (…) desde temprana edad se empieza a tecnificar, y esto va generando poca crítica, poca absorción, una normalización, una dictadura de normalidad muy extensa en el territorio. Todo esto ha sido para nosotras una lucha contra ese discurso, contra ese discurso que se ha vuelto una imposición en nuestras vidas y nuestros territorios. Entrevista USDV. (2025a).

Lopes de Souza (2020) señala que las zonas de sacrificio son también zonas de conocimiento, donde las personas desarrollan interpretaciones situadas y críticas de su realidad, en contraposición al saber hegemónico que invisibiliza los costos del desarrollo. En ese sentido, Un Salto de Vida desarrolla una serie de estrategias que tejen el sentido y narrativas comunitarias identitarias con el trabajo organizativo, educativo y político y el monitoreo y rescate ambiental de flora y fauna. Sus cuerpos- territorios son lugares de enunciación y denuncia de la necropolítica ambiental. Lo hacen desde lugares de reexistencia epistemológica y situada.

Romper la dictadura de normalidad, organizar la rabia

El Salto se escuchó nombrar una y otra vez como “el motor del país”. Sus pobladores veían el vertedero como un lugar de abundancia donde encontrar objetos que no se podían permitir: “Para muchos de mi generación, el que existiera un basurero industrial eran cosas gratis, que no teníamos acceso en las tiendas o en ningún otro lugar. El primer Gatorade que me tomé, fue de ahí. O ibas a las casas y había tarjetas electrónicas que tiraban desde IBM y la gente los ponía como decoración en su casa, o bolsas brillantes como de celofán que la gente las recogía para darlas de regalo”. (Entrevista USDV, 2025a)

El vertedero se emplazó sobre la barranca Los Laureles. Para 2021 lograron que se cerrara, lo que se significó que ya no se siguiera acumulando basura pero no se hizo un proceso de limpieza: “la barranca se rellenó toda y tiene unos 50 o 60 metros más de altura. Es más alto que los cerros más cercanos”. (Entrevista USDV, 2025a)

Esa normalidad se completaba con jugar entre descargas de agua contaminada y espumas tóxicas de cebo. Sabían que caer allí “era fiebre segura”. Esa contaminación era vista como un fenómeno que no tenía una explicación cercana:

No sabían de dónde venía, pensaban en maldiciones, en chamanes pero nunca lo relacionaban con un proceso de industrialización, porque el proceso de industrialización era una bondad, era dar calidad de vida al pueblo, era dar zapatos al pueblo, era poner el pueblo sobre muchos otros pueblos, era incluso hacer patria, ser nacionalmente mexicano, hacer para los mexicanos, y este sentimiento no se podía relacionar con un proceso de muerte y devastación. Entrevista USDV. (2025a).

Apenas en 2024 la población de El Salto dijo claramente que no quería la industria. Romper con esa normalidad costó muchos años y mucho sufrimiento. En solo una generación la experiencia de crecer y vivir en ese mismo territorio se hizo antagónica. Ahí fue cuando empezaron a investigar, a preguntarse, a conectar vivencias con las de otras regiones del mundo en su misma situación, a reconocer que no eran eventos aislados sino que se conectaban con la producción industrial:

Cuando yo fui más consciente, como a los 19 o 20 años empecé a llenarme de mucha rabia, a empatar la vida de mis padres y de mis abuelos en este mismo lugar con lo que yo había vivido (…) ha sido un largo proceso para romper con una dictadura de normalidad donde el olor a mierda, el bajar de niña al río a jugar con la espuma era parte de mi normalidad, de mi cotidiano. De darme cuenta que cuando iba a un río limpio pensaba ‘este no huele a río’ (…) Hace 20 años me embonó mi realidad con las historias que me contaban todo el tiempo a la hora de la comida, cuando mis abuelos y los demás adultos aprovechaban para hablar sobre un territorio vivo y de cómo me tenían que enseñar a pescar, a colgar el pescado, a hacer las cosas y pues, ¿de dónde sacan pescados ustedes? ¿De qué me hablas? Entrevista USDV. (2025a).

Al iniciar el proceso de recuperación del río vieron que había un drenaje que conectaba las descargas en el río con la zona industrial: “‘sigue el tubo’ y lo hicimos materialmente en el territorio por años. Sigues el tubo y a dos kilómetros estaba Honda, estaba IBM, estaba Hershey, y empezamos a denunciar”. Con las denuncias llegó también la criminalización y la represión: “cerraban el camino, empezaron a poner cámaras a una descarga de agua, a seguirnos, (encontrábamos) gente de fuera del pueblo que todo el tiempo estaba cerca de nosotros, que llegaba (a las asambleas) y no hablaba. Era esta vigilancia constante, y nosotros en esa ingenuidad total: ‘somos amigos, es importante la vida, el territorio, quien va a estar en nuestra contra cuando todos queremos un río vivo’”. (Entrevista USDV, 2025a)

Si me nombro zona de sacrificio

Un Salto de Vida comenzó a utilizar el concepto zona de sacrificio tras conocer la experiencia de Villa Inflamable, una comunidad situada junto al Polo Petroquímico de Dock Sud y la cuenca del Riachuelo, en las periferias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, con altos niveles de contaminación por metales pesados y otros compuestos tóxicos:

Esa población coloca algo que se llama “zona de sacrificio” y en algún momento tenemos una conversación con ellos y nos platican sobre cómo empiezan a identificarse como una zona de sacrificio, donde se les imponen formas de vida y sobre el territorio como zonas vacías. Nosotros veníamos hablando de eso (…) cuando te nombran como una zona de sacrificio es como una imposición del borramiento de lo que eres. Pero por el otro lado vimos que eso ayuda que otras personas que resuenan con tu proceso de lucha, entiendan rápidamente a qué te estás refiriendo, o sea, como que tiene esas dos caras. Entrevista USDV. (2025a).

Nombrar a El Salto como una zona de sacrificio les permite vincular la violencia ambiental con procesos históricos de colonización, racismo ambiental y despojo territorial. Quienes vive en zonas de sacrificio , con su lucha, generan conocimiento, con su lucha por "la tierra, el agua y el aire limpio para nuestros pueblos" generan prácticas de reexistencia que desafían las imposiciones políticas y del capital y proponen otras formas de habitar y cuidar el mundo:

Todo este hilado de diálogo y de pensamiento que vamos haciendo en la comunidad es lo que nos ha llevado a reconocernos. Escucharlo desde fuera de tu territorio (cuando lo llaman zona de sacrificio) en realidad viene con una carga de imponer una forma de vida… yo me apropio de esto para poder hacer un proceso de defensa... nosotras es como para reivindicarnos, lo hemos tomado como para poder acusarles. Como para poder ponerlos en evidencia del mal, como si buscáramos la grosería más grande que hay para poder decir ¡mira, esto nos están haciendo! esto, de este tamañote, de esta inmensidad es lo que está sucediendo sobre nuestras vidas, y en este tamaño queremos que lo solucionen. Entrevista USDV. (2025a).

Expansión de la Industria Electrónica y Tecnológica

Las recientes tendencias estadounidenses en torno al nearshoring, que en 2022 lo presentó como una estrategia frente a las “múltiples amenazas” en América Latina, incluyendo regímenes autoritarios, violaciones a los derechos humanos y la creciente influencia del Partido Comunista Chino, se articulan con el lanzamiento del Plan México para proyectar una expansión del parque industrial regional a más del doble de su tamaño actual. Estas políticas de relocalización industrial buscan consolidar a Estados Unidos como un socio estratégico y confiable en la región, bajo la premisa de contribuir al fortalecimiento de la democracia y el desarrollo. Esta narrativa, repetida durante décadas por el vecino del Norte, contrasta con los impactos reales en nuestros territorios, los cuales, en numerosos casos, han implicado consecuencias opuestas a los objetivos declarados. De acuerdo a la Asociación de Industriales de El Salto:

el estudio y el análisis de los problemas relacionados con las actividades industriales y acciones enfocadas a fomentar el desarrollo en la región, representaron el parteaguas para que las empresas de clase mundial se asentaran y compartieran metodología, conocimiento y tecnología para la fabricación masiva de neumáticos, autopartes, vehículos, motocicletas, tarjetas electrónicas, computadoras, teléfonos celulares, productos químicos y farmacéuticos, de higiene y limpieza, herramientas, bombas de agua, vidrios, chocolates, colorantes, papel, cajas de cartón, suplementos alimenticios y alimentos para mascotas, en otros.

El gobierno mexicano mantiene un discurso de “modernización” que invisibiliza los costos socioambientales a las poblaciones locales. El Plan México refuerza un modelo de reindustrialización que, de acuerdo a las comunidades locales, intensificará la contaminación, la crisis hídrica y la militarización del territorio. A su vez, mientras las industrias electrónicas sostienen una narrativa de progreso, respeto ambiental y compromiso con los derechos laborales, la realidad en los territorios donde se instalan revela un panorama muy distinto: enfermedades, precarización y afectaciones profundas tanto para la población local como para sus propios trabajadores.

En este marco, desde hace años, grupos como la Coalición de Extrabajadores(as) y Trabajadores(as) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN) —integrada por personas de Jalisco y de la frontera norte— luchan por un trabajo digno y estable, denunciando las afectaciones de la industria tecnológica en relación con la precarización laboral. Algunas de sus experiencias, recogidas en la publicación Habitar las Tecnoafecciones3 (2024), ofrecen un testimonio vivo de las tensiones y daños que el modelo industrial vigente genera en cuerpos, comunidades y territorios:

La nueva tecnología implica hacer más con menos, con menos mano de obra, era explotarnos más a las mujeres (...) Vinieron las empresas con sus nuevas ideologías y el sueldo empezó a ser más bajo para las mujeres, y menos prestaciones. Ahora estamos muy tristes porque el salario mínimo aumentó, y quienes ganábamos más de eso ahora estamos a salario mínimo. (María de Lourdes Cantor Barragan, trabajadora de la industria tecnológica de Jalisco en entrevista 2023).

Mientras que rápidamente se presentan afectaciones a la salud:

Tienes que cargar moldes calientes con las tarjetas (electrónicas). No te puedes ni lavar las manos, por lo caliente te duele, además es el movimiento repetitivo. Eso me ha afectado las articulaciones y también las várices. He estado propensa a ser asmática y tengo problemas respiratorios por los vapores que salen a una temperatura muy elevada, ese es el químico para impregnar a las tarjetas y que se les pueda pegar la soldadura líquida. (Gisela Viridiana Rosas Moreno, trabajadora de la industria tecnológica de Jalisco en entrevista 2023).

En la actualidad, Honda es considerada la industria más relevante del corredor industrial de El Salto, al operar una planta en Jalisco donde produce motocicletas destinadas principalmente a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Dentro del sector electrónico destacan empresas como Flextronics (Singapur), Jabil Circuit (EEUU), Sanmina-SCI Systems (EEUU) y Plexus Electrónica (EEUU), cuya actividad se centra en el ensamblaje de tarjetas, procesadores y otros componentes de comunicación. Asimismo, el corredor aloja firmas globalmente más conocidas como IBM, Hitachi, Mercado Libre y Amazon. Hacia comienzos de 2025, El Salto comenzó a posicionarse como un nuevo polo para la industria aeroespacial, con la participación de compañías como Aptiv (Irlanda) y Vesta (México).

Plan México y proyecciones futuras

El Plan México (2025) es una estrategia gubernamental que busca consolidar a México como un nodo global de producción tecnológica, mediante la expansión industrial y la atracción de inversión extranjera, consolidando a México como un destino clave para el nearshoring. A mayo de 2025 solo podemos acceder a un primer borrador, no existe un documento completo conteniendo detalles del plan. Sin embargo, es posible trazar un esquema si juntamos la información compartida por diferentes medios de prensa y anuncios gubernamentales, presentaciones en las “mañaneras” (conferencias de prensa diarias de la presidencia mexicana) y las metas, disponibles en su propia página web. Esa suma de informaciones da cuenta de la intención de reindustrializar al país a través de “polos de bienestar” que, en el entendido de integrantes del Observatorio de Zonas de Sacrificio, no son más que territorios sacrificables.

Entre los sectores claves identificados para promover el desarrollo económico y atraer inversiones están las tecnologías de la información y la electrónica. Una de las metas menciona “Crecer 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor en los sectores: automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros” orientados en su gran mayoría a la exportación. En febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, el cual proyecta sus primeros centros en Puebla, Jalisco y Sonora y que pretende producir chips para la industria automotriz, de electrodomésticos y equipos médicos, entre otros dispositivos (Presidencia de México, 2025). Si bien no se hace mención a empresas específicas que se pretenden acercar al país, existen ya conversaciones con Netflix y Amazon Web Services (AWS), quien anunció inversiones millonarias para establecer centros de datos en Querétaro.

Para la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco este plan se materializaría en proyectos como el Jalisco Tech Hub Act que, con una promesa de inversiones por 724 millones de dólares y la creación de 120 mil empleos formales para 2030, convertiría al estado en un polo de innovación, talento y alta tecnología para México y Latinoamérica:

Jalisco no ha sido ajeno al desarrollo de sectores tecnológicos, la historia del “Silicon Valley de México” comenzó a principios de los años sesentas con la llegada de la industria electrónica a la entidad con empresas como SIEMENS, Motorola y Burroughs (…) Hoy el Silicon Valley de México cuenta con más de 600 empresas de alta tecnología y más de 300 empresas de software y servicios, que con el apoyo de universidades, instituciones, centros de investigación conforman un ecosistema maduro, articulado y lleno de potencial. (Gobierno de Jalisco, 2024)

Con el aumento de tensiones por la compra de consumibles electrónicos entre Estados Unidos y China habrá un (nuevo) “boom” de la industria electrónica en el municipio:

(varias industrias) hicieron un estudio y presentaron tres probables lugares en el mundo donde se podía sacar lo que se está produciendo en China para maquilar en otro lugar (...) el lugar que tenía mejores condiciones, no solo de infraestructura, sino a menor costo de mano de obra, y de como “diplomacia política” es El Salto. Entrevista USDV. (2025a).

Entre las estrategias de fortalecimiento para apoyar el proyecto de expansión se encuentra la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo, reconversión y vinculación de talento especializado para atender la demanda laboral de las empresas del sector industrial y de alta tecnología. Desde una perspectiva de quien recibe estas políticas públicas la visión es diferente. La precarización laboral acompaña el proceso por el cual el sistema educativo fue reestructurado para generar "competencias técnicas" acordes a las necesidades de las plantas industriales, reduciendo las posibilidades de movilidad social y pensamiento crítico.

Desoyendo exigencias de poblaciones locales y sin certezas sobre los impactos socioambientales de esta nueva aceleración industrial, el Plan México promete 100 nuevos parques industriales para sectores estratégicos entre los cuales se encuentra la tecnología, electrónica y aeroespacial. Para el caso particular de El Salto, se pretende consolidarlo como un polo estratégico para la manufactura avanzada y la logística. En el último sexenio (2018-2024) se duplicó el uso de suelo industrial y, de acuerdo a integrantes de Un Salto de Vida, está proyectada una amplificación de las zonas industriales en aproximadamente un 500% en la zona sur oriente de la ciudad de Guadalajara.

Afectaciones directas

Despojo (territorial)

La expansión de la industria electrónica ha profundizado otros efectos graves al ambiente: contaminación del agua, degradación del suelo, deterioro de la calidad del aire y pérdida acelerada de biodiversidad así como desplazamiento forzado de comunidades.

¿Qué otra cosa? Bueno, y sobre el río Santiago hay ocho megaproyectos energéticos. Nosotros estamos aquí contra la termoeléctrica5 pero sobre la cuenca del río son ocho. De distintas índoles. (…) En Jocotepec es otro que se llama termoeléctrica Guadalajara. Luego sigue en Juanacatlán que es termoeléctrica La Charrería y luego en El Salto que es la termoeléctrica de ciclo combinado El Salto I y luego sigue en Zapotlanejo que es termoeléctrica Las Cuchillas y luego sigue una geotérmica en San Lorenzo y luego la geotérmica en Ixcatán y luego abajo hidroeléctrica San Cristóbal de la Barranca, hidroeléctrica Ixtlahuacán del Río y luego Canal Centenario. Eso es en proyectadas y que se están realizando. Una está terminada, algunas en construcción, otras están en frenadas, así. (Entrevista USDV, 2025a).

Desde el inicio del siglo XIX a la fecha se construyeron 21 represas sobre el río, 7 de las cuales ya están funcionando y generan energía para las zonas industriales y la agroindustria. El enorme crecimiento de obras energéticas se vincula con una necesidad creciente de electricidad para sostener las (nuevas) plantas industriales.

Militarización (control territorial)

La militarización ha acompañado la expansión industrial en El Salto. Desde la década de los noventa, con la llegada de PEMEX (empresa estatal de petróleo de México), se instalaron bases militares. En años recientes, se suma la presencia de la Guardia Nacional y la creación de la policía industrial4 en 2023, la cual se estableció como una respuesta gubernamental a las quejas del sector industrial por el alto nivel de violencia y el acoso del crimen organizado.

Si piensas como el triángulo del territorio está una (base de la Guardia Nacional) hacia la Alameda y dos municipios (...) Y también está el aeropuerto, o sea, dentro de los límites municipales está el aeropuerto, está el penal de alta seguridad, está la concentración de la gasolina para el occidente de México y pues toda la infraestructura que requiere la industria, entonces más o menos están ubicados y distribuidos conforme a eso. Igual las torres de comunicación, las torres de policía, las antenas, infraestructuras. (...) También cuando se militarizó mucho, incluso duraban mucho tiempo en las calles y usando helicópteros fue cuando se hizo el panteón forense6. El panteón de toda la zona del Estado está aquí, como a unas cuadras y ahí se traen todos los cuerpos no reconocidos del Estado, bueno, de todos lados, entonces hay muchas caravanas de (madres) buscadoras de todo el país. Entrevista USDV. (2025b).

Además, se reportan constantes retenes, inhibiciones de señal de comunicación y aumento de la vigilancia, afectando la vida cotidiana de las comunidades:

recientemente hace un mes o así, lo que hacen es que cierran toda señal... no hay ni Oxxo, ni cajeros, ni banco, ni teléfono celular, ni teléfono de casa, ni internet, como que se queda todo el pueblo desconectado. (…) En septiembre del año pasado coincidió con bloqueos en las carreteras, con narcobloqueos que queman, toman, prenden… se quedó todo el pueblo desconectado, no servía nada, tampoco en los alrededores y cuando regresó la señal, habían matado al presidente municipal, habían tomado como unas tanquetas artesanales, habían hecho como un retén. (Entrevista USDV, 2025b)

Impactos diferenciados por motivos de género

Las mujeres soportan la mayor carga de cuidado ante el aumento de enfermedades renales y cánceres asociados a la contaminación. También en la organización comunitaria y la resistencia territorial. Asimismo, los impactos hormonales en niñas y adolescentes son alarmantes, incluyendo pubertad precoz, endometriosis y dificultades reproductivas:

hay muchos disruptores hormonales que son como contaminantes que lo que hacen es que pueden cambiar el ciclo menstrual, pueden hormonizar de diferente manera. No sé cómo funciona pero algo que nos decían en las escuelas era que las niñas de 7, 8 años empezaban con menstruación. Entonces, hay una gran alteración del ciclo menstrual por todos estos contaminantes. (Entrevista USDV, 2025b)

Las crecientes problemáticas de salud no fueron ampliamente compartidas hasta finales de los dos mil cuando las personas habitantes de la región empezaron a reconocer que cada una tenía al menos una persona enferma de gravedad en su familia:

No solo era un problema de que huele a mierda y que no te dejan en paz los zancudos, sino que había una enfermedad en la población. Por esos años el gobernador llegó a decir que no sabía qué pecado habíamos cometido el pueblo para tener tantos agravios en salud y en ambiental. (Entrevista USDV, 2025b)

Resulta irónico que el gobierno jalisciense haga referencia a los pecados cometidos por pobladores habiendo ocultado información valiosa sobre contaminantes altamente cancerígenos:

Una investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se acercó para entregarnos los resultados de un estudio realizado en el 2009, financiado por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y que fue guardado en secreto durante 10 años por el gobierno del Estado. Encontramos niveles muy elevados de mercurio, de arsénico, de cadmio, de plomo, y de algunos contaminantes orgánicos de mucho riesgo como benceno y compuestos orgánicos persistentes. Eran los análisis de sangre y orina de 330 niñas y niños de entre 6 y 12 años, de los municipios de Tonalá, El Salto y Juanacatlán . (Periodismo de lo posible, 2025)

La carga de cuidados de las mujeres se incrementa aún más. No solo porque se convierten en las responsables de acompañar a las personas enfermas sino porque, en muchas ocasiones, los hombres que no están sufriendo esos impactos abandonan el hogar. No son situaciones aisladas. Y por eso, algunas deciden organizarse, como las Guerreras de la 180, un grupo de madres cuyos hijos se atienden en la clínica 180 y que se apoyan mutuamente de diversas formas:

Entonces se reparten, una se va a apartar los lugares otra se va a comprar los mandados, se turnan el lavado de la ropa y se van intercambiando… y también sobre los medicamentos porque no todos tienen acceso a los medicamentos. Entonces a uno que le den, él dice, pues yo tengo para 30 días y le alcanzo a dar a dos o tres y ya cuando le llegue a él, ya me lo regresas como a préstamo de medicamentos… prestándose las bolsas de diálisis usando un solo transporte para llevar cuatro o cinco enfermos. (Entrevista USDV, 2025b)

La sabiduría del hacer: Construir resistencias, crecer vida

Los inicios de Un Salto de Vida como colectivo se relacionan con un vínculo amoroso hacia su territorio. Desde allí se suman más personas, se tejen articulaciones, proponen alianzas, se realizan acciones pequeñas y más grandes. Se hace vida. Una parte esencial de este camino está trazado por la recuperación de la identidad territorial y la memoria histórica comunitaria a través de una investigación situada a partir de testimonios y también de archivos; generando lazos de revinculación con sus ancestros, formas de vida, el reconocimiento de lo que sigue vivo, por ejemplo, en sus formas de alimentación.

El proceso organizativo

La historia organizativa del colectivo no siguió una línea recta sino que fue respondiendo a las situaciones que se presentaron y las personas o grupos que se acercaban:

Han sido muchos años y muy variado. Sangre y sudor. Una de las cosas que más ha costado ha sido la apertura que colectivamente hemos tenido a tantísima gente a venir (...) de todas esas anécdotas que nos han hecho más cascarudos es que hemos hecho pequeños renglones para poder relacionarnos de una manera más clara desde nosotras, cuidándonos un poco más . (Entrevista USDV, 2025b)

La rabia por la situación socioambiental y de salud que atravesaban impulsó la organización hacia documentar. Durante muchos años integrantes del colectivo caminaban el territorio registrando, fotografiando, dando cuenta de los impactos de la industrialización. Con eso, elaboraban acciones de denuncia y amparos.

Yo creo que una de las virtudes de un Salto de Vida es que tenemos perfiles muy variados, entonces había unas que decían no, por lo institucional, no, pues mejor esto, mejor lo otro y no pues hagámoslo. Acá en el colectivo hay dos reglas: una es que no hay reglas, y la otra es que el que propone, dispone de su tiempo, de su vida para hacer las cosas. (Entrevista USDV, 2025b)

En otros años a un integrante del colectivo se le ocurrió llevar una bocina a la plaza pública y habilitarla para que la gente dijera lo que quisiera. Esa práctica llevó a que se desarrollaran asambleas comunitarias: “Duramos un año en las asambleas semanales, empezamos con cuatro o cinco personas y terminamos siendo alrededor de cuatro mil personas en la asamblea”. De allí salió un pliego petitorio que es todavía un documento vigente. Entre sus exigencias para el territorio están la atención inmediata a la salud y la declaración de emergencia sanitaria y ambiental, restauración, recuperación y saneamiento del río Santiago y la defensa de los cerros y también la veda industrial.

Hoy el número de personas que integran el colectivo “depende de la acción” que realicen. Hay quienes se suman de manera directa en cada reunión pero también hay quienes apoyan desde la distancia y aún así se sienten parte de la colectividad: “Algo que nosotros hemos ido aprendiendo es, como dice Atahualpa, ‘canta pa’uno como pa’cien’. Hacemos mucho eso de hablar de uno en uno, en uno. También (lo que) nos ha ayudado a sostenernos durante tanto tiempo es que la gente cree (…) Es una red más como de confianza y que ha permitido que se sostenga y que avance”.

Una sola línea de trabajo: el río

Tener un río limpio es el interés común. Y para volver a tener un río limpio es necesario pensar en todas las partes de su territorio, conocerlas, pensar en sus montañas, sus cuencas de aire, sus suelos y sedimentos, sus animales.

Comenzaron a recorrer el río por sus afluentes más limpios, a cartografiar sus riachuelos y arroyos, a investigar sobre los niveles históricos de cotas del agua. El río se piensa con su cuenca atmosférica: “Como hay muchas emisiones de contaminantes y contaminantes en evaporación, también hay una afectación en el aire. Entonces, el aire es un elemento que tiene que estar también limpio y que no va despegado del agua. Por eso nuestro lema siempre ha sido tierra, agua y aire limpio para nuestros pueblos. Porque es como ese conjunto existe”. La recuperación de la cuenca implicó también aportar abundancia de alimentos. Así nació el vivero para siembra de guayabos, mangos y otros árboles frutales:

empezamos a decir qué es el saneamiento. Lo primero es detener la contaminación, ¿cómo vas a limpiar si sigues contaminando? Y a partir del saneamiento, tiene que haber una restauración, una recuperación, una conservación. O sea, va por procesos, y que cada palabra que hemos impuesto al Estado, tiene que cambiar su lógica de pensamiento sobre los territorios, es algo que hemos, nosotras, como aventado hacia arriba. No es esto, es esto lo que se tiene que hacer… empezamos a señalar que no solo era que se declarara una zona de emergencia sanitaria y ambiental, sino que era frenar que se dejara de decidir como si fuese una zona de sacrificio. (Entrevista USDV, 2025b)

Estrategias de fortalecimiento y acción

El fortalecimiento comunitario se materializa en diversas acciones. La defensa territorial tiene su raíz en la memoria colectiva, avanza con prácticas de reforestación comunitaria y vivero urbano y se profundiza con campañas de educación ambiental en escuelas locales, utilizando herramientas lúdicas y pedagógicas para sensibilizar a las niñeces y juventudes sobre la problemática ambiental del río Santiago.

Con los años, impulsaron una sistematiz-acción para registrar de manera ordenada, las diferentes áreas que documentan. Por ejemplo, el monitoreo comunitario de fauna y aves para lo cual realizan observaciones y registros sistemáticos de especies animales y vegetales locales, incluyendo aves migratorias y residentes. Estas actividades se llevan a cabo en colaboración con aliados científicos. Además impulsaron un laboratorio popular de monitoreo socioambiental que permite a los habitantes monitorear la calidad del agua, aire y suelo en su entorno. Este espacio combina conocimientos científicos y saberes locales para generar datos propios que respaldan sus demandas de justicia ambiental. Estas investigaciones comunitarias han dado sustento a prácticas que permiten reconocer los olores ofensivos: “Son aquellos que se entrometen de manera violenta en nuestro cotidiano, dañando nuestra salud física, mental y emocional, que impiden nuestra sana convivencia”. Mediante folletos y un formulario en línea que los “oledores voluntarios” pueden completar, se está desarrollando un monitoreo de olores para construir un mapa. “Con esta herramienta podremos ubicar los puntos de emisión de aquello que nos daña y se pueden proponer soluciones para mejorar la vida en los lugares que habitamos”. (Entrevista USDV, 2025b)

Una de sus estrategias transversales es la articulación con redes y otros procesos territoriales a nivel local, regional e internacional para intercambiar experiencias, saberes y estrategias en la defensa del territorio y la justicia ambiental: “Tiene que ver más con un proceso de pares, como de otros pueblos, de otras comunidades, de otras redes en las que formamos espacios, sueños, esperanzas, acciones, y que tiene que ver con fortalecer un espacio y otro y estar como en ese ir y venir, como una sola región, un solo territorio”. La vinculación con academia y organizaciones sociales es “más pensada”, “más ordenada”:

Todas esas relaciones vinculantes tienen que tener pertinencia y que estén en función del beneficio de la comunidad y no del interés individual o del grupo y que estén ajeno a los objetivos de lucha. Todo proceso que se realice con ellos tiene que ser accesible, toda la información que se genere a lo largo de la vinculación, que esté abierta, que esté disponible, que sea, bueno decimos como en co-construcción, que se pueda construir en conjunto, incluso si de ser posible, las formas de hacer y lo metodológico de cómo hacerlo y cómo pensarlo, cómo tomar decisiones y cómo posicionarlo políticamente. Pedimos que sea recíproco. (Entrevista USDV, 2025b)

Además de la incidencia política y las acciones de litigio estratégico a través de amparos, realizan campañas de denuncia, documentales y videos, infografías, folletos y otros materiales de sensibilización, los que se suman a la movilización con marchas, plantones y ruedas de prensa. Entre las acciones de incidencia social más impactantes está el Tour del Horror, un recorrido guiado por zonas contaminadas del río Santiago y su entorno, la gran caída de agua y el vivero comunitario. Este recorrido es una herramienta pedagógica y política poderosa. Nos permite vivenciar tanto la gravedad de la situación como la potencia de la resistencia.

Entre sus más recientes estrategias está la seguridad y el acompañamiento comunitario que ha sido necesario a partir del crecimiento de la criminalización, hostigamientos e inseguridad.

...De salida

Las experiencias de vida en el “Sillicon Valley Mexicano” evidencian de forma brutal los impactos de un modelo de desarrollo basado en la expansión industrial y tecnológica. Frente a la narrativa oficial basada de manera reiterada en el “progreso” y la “modernización”, periodistas y académicos comprometidos así como organizaciones de la sociedad civil y, fundamentalmente, la población local organizada junto con el colectivo Un Salto de Vida se paran desde la rabia para reinventar de manera permanente formas de articular resistencias basadas en la defensa de los territorios, a partir de estrategias que hablan de los cuidados y la identidad colectiva, de los vínculos con la ancestralidad y el tejido comunitario en relación los entornos naturales y el agua, del litigio estratégico y acciones directas pacíficas, de su deseo de una vida digna.

No se trata de cambiar la matriz productiva o energética del país para acomodarnos a las nuevas lógicas del mismo crecimiento ilimitado. Es dar espacio a un cambio de matriz social, de pensamiento y acción, que pone en el centro otras formas de ser y hacer, también en la producción electrónica y las tecnologías digitales. El capitalismo no acepta respuestas negativas y de rechazo. Se impone con y sin consentimiento. Quizás por eso la defensa de los procesos colectivos y la propiedad social de la tierra son fundamentales como estrategias anticapitalistas.

En el contexto del Plan México, los retos son enormes: frenar la industrialización y la normalización de las zonas, personas y seres no humanos considerados sacrificables, frenar la precarización social, combatir la militarización, exigir la valoración de otras formas económicas y de vida que no impliquen el sacrificio de muchos para el beneficio de unos pocos que son cada vez menos. En ese sentido, la articulación entre derechos digitales, ambientales y humanos es urgente. Pero, ¿cómo? Nos sumamos a las formas de esperanza sostenida desde la potencia de caminar otras formas de vida, una esperanza politizada que se relaciona con las resistencias frente a lo que parece destino ineludible. Una esperanza que no teme nombrar las inequidades estructurales históricas y presentes y evidencien responsabilidades diferenciadas. Una esperanza que construye y no deja de imaginar un mañana donde retorne la felicidad, la vida y su dignidad.

Si el futuro no tiene futuro, el presente se hace innecesario. Layla Martinez dice en su libro Utopía no es una Isla : “Si solo imaginamos un futuro peor, el presente nos parecerá admisible y no lucharemos por cambiar las cosas.” Estamos por reforestar la imaginación y sembrar las acciones de presente que nos contagien esas esperanzas politizadas. “No queremos nada, solo vivir. Tenemos derecho. Y este territorio tendrá que cambiar”.

Notas

1 ^ El Plan México constituye una iniciativa del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, la cual fue presentada en enero de 2025. Su objetivo es situar la economía mexicana entre las diez más grandes a nivel global. Según la información disponible hasta la fecha, este plan tiene como propósito fomentar la producción del 50% de los bienes consumidos en el mercado interno, establecer 100 parques industriales en diversas regiones del país y posicionar a México entre los cinco principales destinos turísticos a nivel mundial.

2 ^ El nearshoring es una estrategia empresarial y comercial que traslada procesos productivos a países cercanos para reducir costos logísticos, tiempos de entrega y dependencia de proveedores lejanos con la intención de mitigar riesgos derivados de interrupciones en cadenas de suministro globales. En los lugares donde se asienta suele intensificar dinámicas extractivas, aumentando la precarización laboral y las disputas territoriales.

3 ^ El proyecto Tecnoafecciones propone reimaginar las tecnologías desde una perspectiva feminista, descolonial y situada, con el propósito de generar pensamiento-acción en torno a nuestras relaciones con y a través de ellas. Considera la geopolítica tecnológica, los procesos asociados con el desarrollo tecnológico y los afectos que están imbrincados en nuestras relaciones mediadas sociotécnicamente.

4 ^ De acuerdo a un comunicado de las comunidades organizadas de El Salto y Juanacatlán, citado por el medio independiente Somos el Medio, el proyecto termoeléctrico El Salto I es promovido por la empresa Ad Astra Energía del Grupo VAZ, con vínculos con las corporaciones transnacionales Anschutz Corporation (hidrocarburos) y Sprint Corporation (telecomunicaciones). “El proyecto plantea operar con una capacidad bruta de 552.32 megawatts, utilizando gas metano extraído por fracking en Texas, transportado por el gasoducto Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara. La planta se instalaría a menos de un kilómetro de la subestación eléctrica Atequiza y cerca de empresas de alto riesgo como Quimikao, Mexichem, ZF Suspensiones, RECAL (Aceros Corey) y Corporación de Occidente (antes Euzkadi).” (Marlo, 2025 para Somos el Medio).

5 ^ Cuerpo de seguridad único en su tipo en el país, diseñado específicamente para resguardar las empresas del corredor industrial y proteger tanto a sus trabajadores como a la población civil de zonas aledañas. Se desarrolló en colaboración entre el Ayuntamiento de El Salto y la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC).

6 ^ El panteón forense de El Salto es un espacio destinado a inhumar los cuerpos no identificados y no reclamados por sus familiares. Funciona como una extensión del servicio médico forense. Actualmente, enfrenta una grave crisis de saturación y es visto como un indicador crítico de las deficiencias en el sistema forense y de atención a personas desaparecidas.

Referencias

- Alam, Shahidul. (2008). Majority World: Challenging the West’s Rhetoric of Democracy. Amerasia Journal, 34(1), 88–98.

- Ciacci, J., y Ricaurte Quijano, P. (2024). Habitar las tecnoafecciones.

- El Informador. (2023, febrero 3). El Salto estrena modelo de Policía Industrial. El Informador.

- El Informador. (2023, octubre 3). El Salto es el motor de la industria en la metrópoli.

- Encizo Rivera, Enrique. (2022, marzo 4). La conquista de los ríos: Obras hidráulicas y devastación ambiental. Seguir en la Tierra.

- Entrevista USDV. (2025a). Transcripción de entrevista realizada a Un Salto de Vida, marzo 2025.

- Entrevista USDV. (2025b). Transcripción de segunda entrevista realizada a Un Salto de Vida, marzo 2025.

- Estrada Gómez, D. (2025, mayo 7). El Salto, Jalisco: Un polo emergente para la industria aeroespacial. Líder Empresarial.

- Gloss Nuñez, D. (2022). Emociones y medio ambiente: Defensa del territorio y disrupción del apego al lugar [Cap. 8].

- Gobierno de Jalisco. (2024). Política pública Jalisco Tech Hub Act. Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.

- Greenpeace International. (2012, diciembre 10). Un Salto de Vida (A Leap of Life) (Excerpts) [Video]. YouTube.

- Humo. (2025, abril 29). T2 Especial: Nuestros sueños no serán su sacrificio [Audio podcast]. Spotify.

- Hernández González, E. (2015). La lucha por la justicia ambiental en Jalisco: Un Salto de Vida por la defensa del Santiago.

- ICEX. (2025). Plan industrial del sexenio de Sheinbaum 2025.

- Jabil. (s.f.). Ubicación: Guadalajara, México.

- La Verdad Noticias. (2025, enero 15). Plan México: ¿Promesa de potencia o regreso al pasado?.

- Lopes de Souza, M. (2020). ‘Sacrifice zone’: The environment–territory–place of disposable lives. Community Development Journal, 56(2), 220–243.

- Losoya, J. (s.f.). Grassroots planning in El Salto, Mexico.

- Marlo, M. (2025, 27 de mayo). Habitantes de El Salto denuncian megaproyecto termoeléctrico: “Pretenden seguir tratándonos como zona de sacrificio”. Somos El Medio.

- Martínez, L. (2020). Utopía no es una isla: Catálogo de mundos mejores. Episkaia.

- Medina Pineda, S. (2023). Historia socioambiental de Un Salto de Vida y del territorio.

- Muñoz, G. (2016, octubre 3). “A la par de la lucha y la confrontación construimos el mundo que queremos”: Un Salto de Vida. Desinformémonos.

- Periodismo de lo Posible. (s.f.). T2 Ep 5 Jalisco: Un vivero comunitario para defender el río y la vida.

- Romo, P. (2024, febrero 6). Corredor industrial de El Salto prevé atraer inversiones por 600 millones de dólares. El Economista.

- Suárez, K. (2025, enero 13). Sheinbaum presenta el Plan México para lograr inversiones de hasta 277,000 millones de dólares en México. El País.

- Tornel, C., y Montaño, P. (2024, agosto 20). La otra cara del desarrollo: Las zonas de sacrificio en México. Avispa Midia.

- UDGTV. (2018, julio 9). Las 21 empresas en Jalisco ubicadas entre las 500 más importantes de México.

- Un Salto de Vida. (2023). Relatos del río herido. Publicación comunitaria.

- Un Salto de Vida. (s.f.). Olores ofensivos en El Salto y Juanacatlán. Publicación comunitaria.