Geopolítica del fin del mundo: tierras raras en Penco, Chile

Por Paz Peña y Cecilia Ananías. Penco, CHILE.

Instituto Latinoamericano de Terraformación

Ilustración: Giovanna Joo

MINERAL

Todo lo que empieza como tragedia termina como oportunidad de negocios.

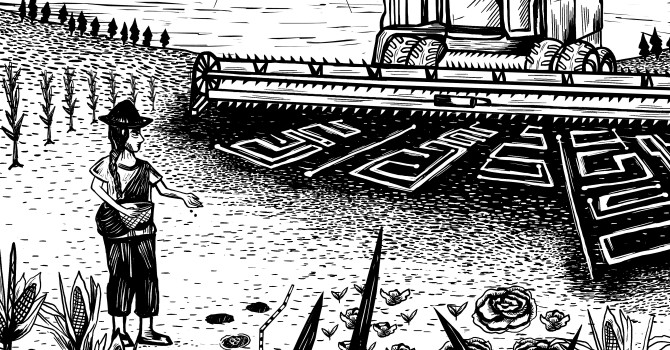

A principios del 2025, el medio CNBS tituló “El deshielo de Groenlandia está abriendo el camino a una «fiebre del oro» mineral”, dando cuenta de que el retroceso del hielo en la enorme isla entre los océanos Ártico y Atlántico Norte, provocado por la crisis climática y ecológica que lideraron los países industrializados durante el siglo XIX y XX, había dado paso a un milagro: un apetecido tesoro de minerales críticos urgentemente necesarios para lograr una transición ecológica a las energías renovables, altamente dependiente de minerales y metales. El boom minero con el que hemos dado la bienvenida a este siglo XXI -probablemente una de las industrias con impactos socioambientales más perniciosos- nos hará “verdes”.

Entre el tesoro de minerales descubierto por el deshielo están las tierras raras. Estas últimas son un conjunto de 17 elementos químicos que es considerado un mineral crítico para al menos tres motores económicos del siglo XXI que se entrelazan: el hardware que potencia a la industria digital, incluida la inteligencia artificial (IA), la industria moderna militar que hoy se beneficia de los adelantos digitales, y la energía renovable, que es clave no solo para la transición energética de nuestras economías, sino también para satisfacer los enormes requerimientos de energía de la IA.

El problema no es que las tierras raras sean escasas, como se podría desprender de su nombre. El quid radica en que China, el máximo enemigo de Occidente y, particularmente, el mayor competidor de la hegemonía económica de Estados Unidos (EEUU), es el que acapara su producción mundial, con un 70%, seguido muy de lejos por EEUU (14%) y Australia (4%) (USGS, 2023). China también tiene una cuota dominante en el procesamiento mundial de las tierras raras (~85%), solo superada por Malasia y Estonia (Agencia Internacional de la Energía, 2022). China es también el mayor consumidor (aproximadamente 150 mil toneladas de consumo aparente en 2020), seguida de Japón, EEUU y la Unión Europea (UE).

En ese escenario, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado su deseo de anexar a Groenlandia: “Se trata de minerales críticos, se trata de recursos naturales”, afirmó el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz. Trump no se queda ahí y también afirmó: “Le dije [a Ucrania] que quiero el equivalente a unos US$500.000 millones en tierras raras, y básicamente han accedido a hacerlo”. Trump considera que esos minerales deberían ser canjeados por el apoyo continuado de EEUU a Ucrania en la guerra contra Rusia. Por cierto, la UE, quizás de forma menos extravagante pero igualmente urgente, busca frenéticamente diversificar sus proveedores de tierras raras.

En esa carrera no solo aparecen actores improbables como Groenlandia, sino también Penco, una ciudad puerto de menos de 50 mil habitantes, ubicada en la región del Biobío, en el comienzo del sur de Chile. Una ciudad clave en la historia de resistencia mapuche contra la conquista española y uno de los centros industriales más importantes del sur del país en el siglo XX, que hoy, con una economía algo decaída, se dedica fuertemente a la industria extractivista del monocultivo forestal.

Allí, hace más de 10 años, se quiere desarrollar el Módulo Penco, un proyecto minero para extraer tierras raras de la empresa Aclara Resources y que ha despertado el interés de empresas automotrices como Tesla, Nissan y Toyota, y alienta el apetito de la clase política que ve a las tierras raras como una inmejorable oportunidad económica para el país.

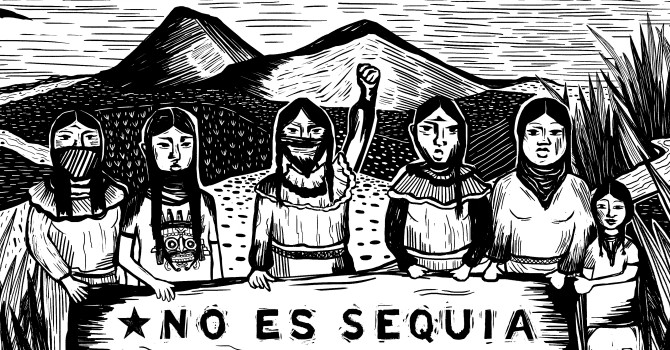

Pero ese entusiasmo está lejos de ser real para los habitantes de Penco. De hecho, en febrero del 2022, las organizaciones ciudadanas de la ciudad levantaron una consulta pública sobre el proyecto de Aclara Resources. El resultado fue abrumador: un 99% de los votos rechazó el proyecto minero de tierras raras, con una participación histórica de más de 7.400 personas.

Pero esa voluntad popular de los propios habitantes de la zona no ha sido suficiente, y en pleno 2025, la idea de extraer tierras raras en Penco sigue más vigente que nunca.

Turbina, batería, misil

Junto con otros minerales como el litio, el cobre y el cobalto, las tierras raras son fundamentales para las energías renovables y, por ende, para lograr la urgente transición energética que permita mitigar el calentamiento de la atmósfera y deje por fin enterrado bajo tierra a los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de Energías Renovables ha definido a los minerales críticos como aquellos esenciales para las tecnologías de transición energética y que, además, poseen una o más de las siguientes características: se producen en un número limitado de países, se enfrentan a importantes desafíos de extracción o experimentan un declive en la calidad. Si bien la lista de minerales críticos difiere según el análisis y el período de tiempo, destaca el cobalto, el níquel, el cobre, el litio y los elementos de tierras raras, con especial énfasis en el neodimio y el disprosio. Dentro de estos últimos, el praseodimio, neodimio, terbio y el disprosio son esenciales para la producción de imanes permanentes, que son vitales para las turbinas eólicas y los motores de vehículos eléctricos (la industria automotriz es quizás la gran interesada por diversificar las fuentes de tierras raras). La demanda entusiasta de tecnologías de energía renovable hace que representen alrededor del 91% del valor total del mercado mundial de metales de las tierras raras.

Igual de relevante es el papel de las tierras raras para la industria digital. Debido a sus inusuales propiedades físicas y químicas, como sus propiedades magnéticas y ópticas únicas, las tierras raras se usan para una serie de elementos característicos de la digitalización, como para las pantallas planas, la iluminación LED, las lentes de las cámaras digitales y los discos duros, entre otros. Y más contingente aún, las tierras raras son componentes cruciales de los semiconductores que proporcionan la potencia de cálculo que impulsa la Inteligencia Artificial y a sus centros de datos. Y es que poseen cualidades magnéticas excepcionalmente potentes y son excelentes para conducir electricidad y resistir el calor que las hacen ideales para unidades de procesamiento de gráficos (GPU), circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC) y matrices de puertas programables en campo (FPGA). Tampoco puede ignorarse la necesidad de energía renovable de la IA, que es uno de los principales demandantes de energía en el mundo.

Asimismo, en un mundo cada vez más digitalizado, parte importante de la demanda de las tierras raras viene de la industria militar moderna que se basa en nuevas tecnologías y que sigue determinando el poder geopolítico del planeta. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos utiliza las tierras raras para diversos fines en sus sistemas de armas: en radares, municiones guiadas de precisión, láseres, satélites y equipos, incluidas las gafas de visión nocturna. Dado que estos materiales pueden almacenar grandes cantidades de energía magnética, los imanes que utilizan estos elementos se emplean en misiles Tomahawk, vehículos aéreos no tripulados Predator y la serie de bombas inteligentes JDAM (Joint Direct Attack Munition). El caza de quinta generación F-35 requiere más de 400 kilos de elementos de tierras raras; un destructor Arleigh Burke DDG-51 requiere 2350 kilos; y un submarino de la clase Virginia necesita 4175 kilos. En otras palabras, cuanto más modernos y tecnológicamente sofisticados se vuelven los equipos militares, más diversas serán las aplicaciones de las tierras raras para las fuerzas armadas del futuro.

En otras palabras, disputar la producción de tierras raras tan fundamentales para los mototres industriales del siglo XXI, se transforma para Occidente, pero, en especial, para EEUU, en una cuestión de sobrevivencia en su dominio geopolítico. Más aún cuando China, como respuesta a la guerra de aranceles, decidió la restricción a la exportación de algunas tierras raras que pone en entredicho la industria estadounidense militar y tecnológica.

Pero Chile no es Groenlandia. No habrá deseos de anexo a EEUU, aunque economistas estadounidenses advierten a Chile que, en cuanto a la negociación de minerales críticos, con Trump nunca se sabe y puede implicar “demandas irrazonables adicionales”. No obstante, ningún argumento parece minar los aires optimistas de establishment político y económico en Chile. Los thinktanks del neoliberalismo pinochetista más acérrimo no parecen tener miedos y califican a las tierras raras como “la carta estratégica de negociación con Estados Unidos” y “la nueva riqueza de Chile”. En la cuenta pública del 2024 de su gobierno de izquierda, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió a la producción nacional de “cobre, de litio y de otros minerales críticos para la transición energética”, y afirmó: “Chile puede ser un líder global en la respuesta al cambio climático y en la transición a una economía verde. No podemos dejar pasar esta oportunidad”.

Hay que reconocer un hecho de la causa: la transición energética depende de una minería intensiva, a lo menos durante los próximos 15 años, cuando podamos ponernos al día con procesos políticos y prácticos, además de tecnologías suficientes, para poder implementar mejores ciclos de reciclaje de estos minerales. Por mientras aquello ocurra, el debate debería girar urgentemente en cómo podemos implementar principios de justicia socioambiental -a nivel nacional, pero también internacional- en los territorios que hoy vienen al rescate del planeta a través de estos ciclos de minería intensiva. Esto sobre todo en países estables y democráticos como Chile, donde hay una tradición de institucionalidad que debería ponerse al servicio de las comunidades.

La justicia socioambiental es un tema ampliamente tratado en las comunidades que se enfrentan ante proyectos mineros intensivos que se presentan como la llave a la transición climática. Buscan problematizar un hecho fundamental: las comunidades que no han creado la crisis climática son hoy las que deben sacrificar sus territorios, sus actividades económicas y culturales, su salud y las especies no humanas de su hábitat para que el ciclo intensivo del capitalismo siga su curso. Así, conceptos como “extractivismo verde” llama la atención sobre las formas en que las comunidades marginadas, de bajos ingresos y minoritarias, soportan de manera desproporcionada las mayores cargas sociales, ambientales y económicas de la transición energética, al igual que lo han hecho en la era de los combustibles fósiles.

Pero en vez de habilitar una conversación política seria con estas comunidades que comprenda los retos ecológicos, sociales y económicos con principios de justicia social, y que esta conflictividad social no ponga en riesgo la urgente transición energética, lo que emerge preocupantemente son solo presiones económicas y geopolíticas que quieren continuar con las lógicas de extractivismo puro y duro, lo que alimenta la fragilidad institucional de los países a través de laxitud de permisos ambientales o, derechamente, de hacer vista gorda a la minería ilegal.

¿Qué es la sustentabilidad en las tierras raras?

Ya en 2011, la minera Biolantánidos, del conglomerado chileno de Larraín Vial, había iniciado actividades de preparación y prospección minera de tierras raras en la costa de la provincia de Concepción. En julio del 2016 la empresa presentó una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) que fue rechazada en agosto de ese año debido a que con ese instrumento no se podía descartar que su actividad minera generase efectos adversos significativos sobre la calidad química del suelo y el agua superficial o subterránea: debían presentar un informe mucho más completo, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Desde el primer EIA ingresado por la empresa el 2018, incluidos varios cambios de dueños del proyecto, hoy en manos de la minera Aclara Resources, se han presentado cinco EIA, todos los cuales han sido rechazados por la autoridad ambiental. A la fecha de este informe, un nuevo EIA presentado en el 2024 por la empresa está en curso. Desde ésta dicen que el proyecto que hoy está en discusión es uno completamente sustentable. Las confianzas en Penco están dañadas y pocos dan crédito a este discurso verde.

Como en cada una de las minas de tierras raras, uno de los elementos más polémicos son sus importantes consecuencias socioambientales. Las tierras raras se extraen excavando enormes pozos a cielo abierto, lo que puede contaminar el medio ambiente y alterar los ecosistemas. Cuando la minería está mal regulada, puede generar estanques de aguas residuales llenos de ácidos, metales pesados y material radiactivo que pueden filtrarse a las aguas subterráneas. El procesamiento del mineral en bruto para convertirlo en una forma útil para fabricar imanes y otros productos tecnológicos es un proceso largo que requiere grandes cantidades de agua y productos químicos potencialmente tóxicos, y genera residuos voluminosos. Separar los elementos conlleva sus propios problemas medioambientales. Los elementos de tierras raras son muy similares químicamente, lo que significa que tienden a aglutinarse; para separarlos es necesario realizar múltiples pasos secuenciales y utilizar una variedad de disolventes potentes que los separen uno por uno. El hidróxido de sodio cáustico hace que el cerio se separe de la mezcla, por ejemplo.

Por cada tonelada de tierra rara producida, el proceso de extracción produce un total de 13 kg de polvo, entre 9600 y 12000 metros cúbicos de gases residuales, 75 metros cúbicos de aguas residuales y una tonelada de residuos radiactivos. Esto se debe a que los minerales de tierras raras contienen metales que, al mezclarse con los productos químicos de los estanques de lixiviación, contaminan el aire, el agua y el suelo.

Además de la preocupación por los metales pesados y otros materiales tóxicos presentes en los residuos, persisten las inquietudes sobre los posibles efectos de la radiactividad en la salud humana y han suscitado la atención internacional. En 2019, estallaron protestas en Malasia por lo que los activistas denominaron «una montaña de residuos tóxicos», alrededor de 1,5 millones de toneladas métricas, producidas por una planta de separación de tierras raras cerca de la ciudad malasia de Kuantan. La planta es propiedad de Lynas, que envía su mineral de tierras raras desde el monte Weld, en Australia, hasta el emplazamiento. Para disolver las tierras raras, el mineral se cuece con ácido sulfúrico y luego se diluye con agua. Los residuos que quedan pueden contener trazas de torio radiactivo.

El problema es que, de acuerdo con algunos investigadores, todavía hay pocas pruebas epidemiológicas del impacto de la minería de tierras raras en la salud humana y el medio ambiente, y gran parte de esas pruebas están relacionadas con la toxicidad de metales pesados como el arsénico. Tampoco está claro en qué medida las preocupaciones sobre los residuos radiactivos están respaldadas científicamente, debido a la baja concentración de elementos radiactivos en las tierras raras extraídas.

En este contexto, existe el esfuerzo científico -muchas veces impulsados por las mismas mineras- para mitigar estos impactos. Por ejemplo, extraer estos elementos utilizando bacterias en lugar de productos químicos tóxicos para separar los metales entre sí, como también extraerlas desde las cenizas de carbón en lugar de minerales. A todos estos proyectos aún les falta desarrollo y está por ver si pueden ser una alternativa viable con el nivel enorme de demanda. Y aunque hay grandes expectativas en cuanto al reciclaje de las tierras raras, esta sigue siendo una fuente marginal (menos del 1%). Existen variados obstáculos todavía para esto, como la baja concentración de productos finales y la dificultad inherente para separar los elementos individuales entre sí. El reciclaje también está lejos de ser una industria limpia, ya que requiere grandes cantidades de energía y genera residuos peligrosos.

Ahora bien, en plena disputa geopolítica, para diferenciarse de otros proveedores de tierras raras, se necesitan tres elementos: tener una producción fuera de China; rastreabilidad de su producción (es decir, que no provenga de minería ilegal) y, debido a su alta peligrosidad, que la minería de tierras raras sea ambientalmente responsable. Aclara Resources dice que el Módulo Penco lo tiene todo. A diferencia de lo que ocurre en China o Myanmar, se basa en arcillas iónicas que, de acuerdo con la empresa, permite extraer las tierras raras de manera muy limpia y sencilla, con 95% de reciclaje de agua y 99% de reciclaje del fertilizante utilizado, sin generar residuos líquidos y, sobre todo, sin radioactividad. Fuera de Chile, sólo se han encontrado arcillas iónicas en Brasil, Australia, Sudáfrica y Uganda.

No obstante, es difícil encontrar referencias de lo anterior en los medios de comunicación que citen fuentes más allá de lo que afirman las mineras. Es más, hay pocos estudios científicos sobre la sustentabilidad de las arcillas iónicas; dentro de ellos hay dos publicados en prestigiosas revistas científicas que parecen hacer referencia al caso de Penco. En ellos, se dice que presenta varias ventajas, como los bajos costes de extracción y pretratamiento, el bajo consumo de reactivos y energía, los bajos riesgos medioambientales y de seguridad, la baja coextracción de materiales radiactivos peligrosos y la alta recuperación de tierras raras pesadas valiosas. También hay registro de los avances tecnológicos para hacer el proceso de extracción de estas arcillas iónicas de forma menos contaminante. Con todo, cabe aclarar que estos estudios están encabezados por la profesora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Toronto, Gisele Azimi, quien, además, es directora de la minera Aclara. Un conflicto de interés que puede ser determinante.

No obstante, las consecuencias socioambientales van más allá del proceso mismo de extracción y procesamiento. A finales del 2023, el Institute for Policy Studies publicó el “Mapeo del impacto y los conflictos de los elementos de tierras raras” y, entre muchos elementos comunes en el mundo, identificó: la violencia, criminalización y abusos de los derechos humanos, por ejemplo, con la falta de reconocimiento de los derechos de las comunidades, sus medios de vida y sus cosmovisiones, así como otras formas de violencia, como amenazas directas, intimidación y acusaciones falsas contra defensores del medio ambiente. También, muchos de los proyectos de minería de tierras raras se desarrollan en áreas protegidas reconocidas o puntos críticos de biodiversidad. Además, se han documentado casos donde minas actuales y propuestas están operando en territorios indígenas de todo el mundo, poniendo en peligro lugares sagrados, así como otras áreas culturalmente importantes. Por lo demás, existe transversalmente una falta de información y consulta pública a las comunidades respecto a estos proyectos. Por ejemplo, en los casos documentados por este instituto, las empresas proporcionaron poca o ninguna información, impidieron una participación significativa de la comunidad y, en el caso de las comunidades indígenas, violaron sus derechos al consentimiento libre, previo e informado.

En este contexto es, justamente, donde se mueven las resistencias de la comunidad de Penco.

Minería en el patio de tu casa

Cuando me contaron que el proyecto de minería de tierras raras estaba cerca de Penco, mi mente dibujó un par de cerros más de distancia. Fui demasiado positiva: cuando subí a caminar al fundo que se vería afectado por este proyecto minero, no me tomó más de 10 minutos a pie desde la Plaza de Armas de la ciudad. Empecé el trayecto a pie con un café en la mano y cuando llegamos a la entrada, no le había dado más de tres sorbos; apenas habíamos transitado unas cinco cuadras llenas de casitas.

Me recuerdo parada en medio de la tierra húmeda, rojiza, tan arcillosa y mineral, contemplando impactada: a mi mano derecha estaba la entrada al Fundo Coihueco (donde se emplaza el Módulo Penco), las enormes patas de concreto de la carretera del Itata (que pasa por encima nuestro) y un mural que reclamaba “Penco sin minera”; mientras que a mi mano izquierda había una escuela -llena de dibujos de niños y niñas– y un pequeño servicio de salud primaria de urgencia.

Aclara Resources quedaría muy cerca de la ciudad de Penco, incluso con las modificaciones a su plan. Y entonces comprendí la urgencia de los pencones y penconas de resistir ante este proyecto.

Ni tan verde ni tan simple

“La empresa Aclara ha tenido prácticas bien cuestionables, porque no transparenta la información respecto a todos los daños y consecuencias que traerá para el territorio y disfraza su proyecto como sustentable”, señala enfática Camila Arriagada de la organización local Keule Resiste.

Aclara Resources se autodefine de muchas formas en su sitio web: como una iniciativa sostenible; como una fuente limpia, trazable e independiente de tierras raras; como un proyecto de tierras raras limpias. Pero jamás habla de sí misma como una minera. Ni siquiera habla de extracción, sino que de “cosechar circularmente” los minerales. La empresa, listada en la Bolsa de Toronto y con el Grupo Hochschild como principales accionistas, cambia constantemente de nombre, sociedades y de estrategia, pero en esencia es siempre el mismo titular: REE Uno Spa (Rare EarthExtraction UNO).

La ex consejera regional y activista de Keule Resiste se sabe de memoria el discurso de que la minera traerá más empleo, aunque la cantidad de plazas directas que generaría tampoco serían muchas, 300 a 500 empleos temporales durante su construcción y 200 empleos directos permanentes, según la última Declaración de Impacto Ambiental. Arriagada profundiza: “Lo que más quiere instaurar es el empleo, que va a producir nuevas fuentes de trabajo, y por eso hace cursos de capacitación a los vecinos y vecinas. Pero vemos que esto no compensa el daño que va a provocar en la economía local. El polo gastronómico y turístico del Barrio Chino de Lirquén, el nuevo polo gastronómico que se está formando en Playa Negra y hasta la Cámara de Comercio de Penco se encuentran en contra de este proyecto por las afectaciones que tendrá en nuestra comuna”.

Para Arriagada, una empresa minera no va a acabar con la cesantía e incluso, podría acarrear nuevos problemas. “De la experiencia en el norte, sabemos que las mineras debilitan el tejido social y acarrean problemas como drogadicción y prostitución”, agrega.

Mirada similar que comparte Javiera Rodríguez, socióloga de la Fundación Pongo: “Esto ocurre porque las faenas mineras vienen con ciudades dormitorio, donde llegan muchos hombres. Ya tenemos un puerto [el de Talcahuano] lleno de drogas y casinos, que vulnera a las infancias, pero con la minería llegan una serie de otros negocios patriarcales”. Y agrega “es el tremendo Goliat que estamos enfrentando. Y no tienen los mismos modos de operar que una forestal o que una represa: llega a los territorios viendo las vulneraciones de las personas, construyendo un imaginario social de que la gente necesita este trabajo”.

Para las organizaciones consultadas, los efectos que esta minera podría tener en la zona son tan amplios y diversos. Lo primero que preocupa es la cercanía a la ciudad, incluyendo a escuelas, centros de salud y viviendas: “Tiene la particularidad de que son cerros y que están sumamente próximos a sectores poblados. Está entre 1 a 2 kilómetros de la población más cercana”, remarca Dámaso Saavedra, quien fue parte de la Fundación Keule, organización que se dedicó al estudio y defensa de este árbol y que hoy se encuentra en pausa. “Yo no tengo nada contra las empresas, también tengo la mía propia y he podido dialogar con directivos de la minera. Pero el problema es que no escuchan a las personas y que su ubicación es al lado de especies en peligro y muy cerca de la zona urbana. Nunca ha habido una experiencia de este tipo y por eso genera inquietud”, agrega Saavedra, quien es ingeniero forestal y participó en una serie de evaluaciones realizando observaciones técnicas al proyecto.

Por especies en peligro se refiere a tres árboles nativos en particular que sobreviven en los cerros de Penco, a pesar de la industria forestal que asola la zona: el naranjillo, el pitao y el queule. Este último es probablemente el más urgente de proteger, por tratarse de un fósil viviente que sobrevive solo en la zona centro-sur de nuestro país.

“El queule es un árbol endémico de Chile, declarado en peligro de extinción. Es un monumento natural, en una categoría similar a la araucaria. Esta especie es muy importante y hay pocos estudios en profundidad respecto al efecto que este proyecto pueda tener”, explica Saavedra, agregando que no se sabe con exactitud una serie de detalles que ponen en riesgo a esta y otras especies. “¿Por dónde pasan los camiones? ¿Cuál es la distancia desde los puntos de tracción respecto al árbol? ¿Qué cambios generará en el suelo? Porque el queule tiende a crecer en esas arcillas características que la minera quiere mover y explotar. Por eso no solo hay árboles que proteger, sino que también su entorno”, declara.

Si bien Aclara establece que realizará una reforestación del nativo que se vea afectado, como detalla Arriagada de Keule Resiste, “al hablar de revegetar fallan en decir que nadie puede garantizar la supervivencia de estas especies o que eso va a compensar el daño a especies que ya existen, como ocurre con el queule, que tiene mucha demora en su crecimiento; acá en

Penco hay árboles de mucha altura y antigüedad y es difícil que puedan devolver y reparar eso”, explica la activista.

Otro discurso que desmontan activistas y expertas, es que la empresa no tendrá impacto en el agua del territorio. “Aclara dice permanentemente que su proyecto es sustentable, sostenible, que tiene un circuito cerrado que permite reutilizar aguas y que incluso que van a ocupar aguas residuales. Pero una vez que la empresa empieza a hacer sus obras, de igual manera va a necesitar otros tipos de agua y la contaminación e intervención en el territorio va a impactar de igual manera al Río Penco y a otros cauces que hay en el sector, incluyendo napas subterráneas y vertientes. Esto es de preocupación porque el agua de Penco es de calidad excepcional”, explica Arriagada.

Por eso, más que hablar de cada aspecto del ecosistema por separado, es vital hablar de la cuenca que se vería afectada por este proyecto. Débora Ramírez es parte de la Fundación Manzana Verde y ha estado profundamente involucrada en el proyecto Parque Para Penco. Ella explica que “la cuenca es una unidad geomorfológica, pero la forma más fácil de explicar cómo funciona, es compararla con una tina. Si yo tengo una tina y le tiro agua desde la parte alta, igual va a llegar al centro y después se irá por un desagüe; el agua no va a trepar ni se va a ir hacia afuera, sino que siempre va a seguir el mismo camino. En Penco, sus cerros hacen de tina y van armando los caminos del agua, que llevan su cauce hasta el mar. Y eso es lo que buscamos proteger. Actualmente, la ciudad de Penco depende del río Bío Bío y del sistema de la ciudad de Concepción para acceder al agua, pero esto se va a acabar en unos años más y para ese entonces, la comuna necesita una fuente de agua y lo óptimo es que sea su río, que tiene una calidad muy buena. Ahora, pasa que la minera quiere colocarse en la parte alta de los cerros. Entonces, todo lo que escurra desde ahí va a afectar a la cuenca hidrográfica y al río que está abajo. Es un proyecto que no es compatible con la provisión de agua dulce de Penco”.

Para la docente especializada en agroecología, es ahí donde se quiebra el diálogo entre comunidades y empresas: “El agua vale más que cualquier otra cosa. Entonces, nos están hablando de una inversión de números mágicos, pero que no se condice con una realidad concreta que es dejar una comunidad sin agua”.

A los impactos ya nombrados, Ramírez suma otro: “la enorme cantidad de camiones aljibe que van a entrar y salir, considerando que ahora dicen que no ocuparán el agua del río. La sacada de escombros constante, el tráfico. No existe esa capacidad de carga en la zona. Además, el ruido, habría un zumbido constante”. Como agrega Rodríguez de Fundación Pongo, al proyecto “se le hicieron observaciones técnicas porque ellos hablan de que van a salir como 140 camiones por hora del lugar”.

Y aquí no acaba la lista. Cabe destacar que el sector que se vería afectado es un espacio histórico para diversas actividades de la población de Penco. Por esa razón se le quiere dar el nombre de parque, para así proteger este territorio. “Desde Aclara hablan de que van a cerrar el perímetro del tranque donde nosotros queremos instalar el proyecto del parque. Y como es faena minera, la gente no va a poder entrar porque es peligroso. Entonces, esa también es otra situación que agrava el impacto, porque la gente de Penco ha utilizado el lugar históricamente para ir a pasear, trotar, nadar, se organizan maratones y cicletadas, además es un espacio de rogativa mapuche/lafkenche y de recolección de plantas medicinales. Entonces, no es solo impacto ambiental; en lo humano también habría un impacto severo”, detalla Rodríguez.

“De alguna manera, siempre ha existido el Parque de Penco”, explica Débora Ramírez, quien es la coordinadora del área socio comunitaria de Manzana Verde. “En un momento tuvo un acueducto y molino; posteriormente, la forestal mantuvo vegetación nativa en el sector para sostener la producción de agua del lugar; fue una zona de campings también; habitacional, de trabajadores que vivían dentro del fundo; y un corredor histórico por el cual transitaban personas desde Florida a Penco para vender e intercambiar sus productos campesinos. Entonces es un espacio vivo en la memoria de las personas”, narra.

De hecho, la maestría de Ramírez consistió en visibilizar una serie de actividades que ocurrían en la cuenca del río de Penco, denominadas dinámicas de reciprocidad. “Los pueblos originarios hablan hace muchísimo de estas dinámicas, lo que sería el trafkintu, el intercambio que hay cuando uno se acerca a la planta y le pide permiso para recolectar su fruto, para recolectar el lawen -medicina. Y esto tiene una lógica muy básica: si destruyo y maltrato, eventualmente la naturaleza no me dará nada”.

Desde esa mirada de trabajo, Débora logró identificar 200 contribuciones recíprocas que se estaban realizando en la cuenca del río Penco. “El grueso provenía de prácticas agroecológicas, sobre todo de abuelas y abuelos que se las habían transmitido a hijos, hijas, nietos. Entonces hay una supervivencia ahí de la memoria, generando un tejido intergeneracional que sostiene las formas de contribuciones recíprocas con la naturaleza”, explica.

Crianza de abejas, monitoreo de aguas y de macroinvertebrados, reforestación, historia local, huertas urbanas, saludo a los espíritus ancestrales, intercambio de semillas, recolección de plantas medicinales y frutos del bosque, defensa del territorio y educación ambiental son parte de estas dinámicas, tal como sintetizan sus mapas. Todo esto también estaría en riesgo de desaparecer para siempre en la urgencia de vender tierras raras al extranjero.

Lo que sobrevivió al monocultivo

En el sendero que cruzamos en grupo, me acompaña una amiga oriunda de Iquique -una ciudad en el desierto a más de 2 mil kilómetros al norte de Penco-, a la cual le cuesta trabajo distinguir entre la vegetación nativa y el monocultivo forestal. Lo que para mí es evidentemente invasor, para ella no lo es tanto. “¿Qué es ese árbol de un verde azulado que está por todos lados?”, “son eucaliptos” le respondo, y agrego: “se ven así cuando están brotando”. “¿Y ese otro árbol tan alto?”, “son pinos, también los ocupan para celulosa”. Me mira algo confundida porque entonces eso significa que estamos rodeadas y asediadas por ambas especies. “Tienes que mirar hacia lo que resiste en las orillas de los ríos”, le explico.

Nos sentamos a la orilla del Río Penco y le voy mostrando: el fucsia y rojo de los chilkos brotando a la orilla del agua, las hojitas medicinales del matico, algunos canelos, varias casitas de boldos, la altivez de los helechos nativos. Numerosos polinizadores nativos se atraviesan en nuestro camino y quienes guían la caminata nos cuentan sus nombres científicos.

“Antes mi familia vivía acá”, me comenta una mujer parte del grupo. “Vivían y cultivaban aquí, en los cerros. Hasta una escuelita hubo acá arriba, porque en esa época la ciudad quedaba demasiado lejos. Pero en la dictadura (Se refiere a la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, de 1973 a 1990.) los sacaron a todos… nos sacaron para poner las forestales”, relata.

La ruta termina en una de las orillas del río. El equipo que encabeza la ruta saca un plástico amarillo que tienden en medio del cauce y se sientan a revisar qué animales vertebrados e invertebrados van apareciendo.

Me mojaba los pies en una de las orillas, el agua cristalina aliviando el calor soporífero del verano, cuando escucho gritos de sorpresa: en cosa de minutos encontraron un cangrejo tigre. Una especie propia del Gran Concepción y que está en un estado de conservación tan vulnerable, que incluso se le creyó extinto. Pero ahí estaba, ese pequeño cangrejo, recordando que aún sobrevive la naturaleza en aquellos cerros y que cualquier proyecto que altere -aún más- la cuenca, la coloca en profundo peligro.

El que se cansa, pierde

La comunidad de Penco y sus activistas ya reconocen una serie de estrategias mediante las cuales la minera busca instalarse en la zona. “Llevamos diez años, pero esto puede seguir y seguir. Y eso es lo que también las empresas están esperando: que nosotros nos cansemos, que se canse la gente. Por eso vuelven a presentar los proyectos y ven si estamos igual de fuertes que antes”, cuenta Javiera Rodríguez con una voz que denota agotamiento. Ella cree que, si Penco ha resistido, es porque la lucha está compuesta por una diversidad de personas. “Eso es muy importante, porque cuando hay solo una persona, es más fácil llegar hasta ella y corromperla”, señala.

El proyecto hace presión y se camufla de otras formas, incluyendo los constantes cambios de nombre: ahora son Aclara, pero antes se llamaron Biolantánidos y también Hochschild y Módulo Penco. Pero todos son nombres de Rare EarthExtraction UNO o REE UNO Spa, por su sigla. Junto a eso, Rodríguez agrega que “la empresa en varias ocasiones ha incurrido en manipulación y tergiversación de información. Junto con eso, tienen estrategias como llegar a los colegios a hacer talleres de robótica, jugando con la ilusión de los niños y de sus padres; y digo ‘ilusionan’ porque no entregan ningún robot. Hasta llegaron a un artesano conocido de la zona y le ofrecieron ser monitor y hacer talleres en sus mismas oficinas, aprovechándose de que le faltaba plata. Y también han ofrecido plata a diferentes personas. Entonces ellos buscan estas carencias”, detalla la socióloga.

Hoy, la estrategia para sacar adelante el proyecto consiste en parcelar y buscar una zona de menor impacto: “Se buscó una sección que estuviera fuera de las áreas con queule y con pitao, que son las especies nativas que no pueden ser cortadas. Aunque la actual sección tiene ejemplares de naranjillo y esta es una especie con problemas de conservación, la Ley de Bosque Nativo sí permite intervenir estos ejemplares. Es decir, la minera buscó un área de menor valor ambiental, entre comillas, para iniciar el proyecto”, explica Dámaso Saavedra.

Pero tanto él como Camila Arriagada coinciden en que este sería solo el comienzo: “Ya no son seis zonas de extracción y disposición de la minera, sino que son menos. Hace ver que es un impacto menor en el territorio, pero entendiendo que esto sería una primera parte. Cuando utilizaba el nombre Módulo Penco pudimos interpretar que después podía haber un Módulo Santa Juana, un Módulo Tomé: que esto va a ser una empresa en expansión por toda la región del Biobío, por donde tienen muchos estudios y prospecciones mineras por todo el territorio”, detalla la activista.

En paralelo, la comunidad de Penco resiste con sus propias estrategias. Por ejemplo, han tratado de responder a la iniciativa de la empresa llamada Casa Abierta Aclara, un espacio físico en la ciudad donde organizan actividades pro-minería de tierras raras. Como cuenta Ramírez, “dijimos ‘bueno, hagamos nuestra propia casa abierta’. La hicimos con degustación de sabores locales, recolectando hongos y fue muy bello el proceso. Y con la ayuda de un contingente de estudiantes en práctica, armamos todas esas ese despliegue con los mapas y posters con información clave”.

De la misma forma en que Aclara utilizó los mapeos de árboles nativos para proponer su proyecto en la zona de menor impacto ambiental, “nosotros ocupamos todo lo que entrega Aclara. Es información pública que uno puede solicitar por Transparencia. Solicitamos información geográfica, la fiscalizamos y la utilizamos para fortalecer nuestro proyecto. Ya nos hemos encontrado con que declaran árboles que no están donde ellos dicen, así que lo ratificamos”, agrega la profesional de Manzana Verde.

Javiera Rodríguez, quien además de ser parte de Fundación Pongo ha participado en una serie de asambleas territoriales, agrega que “se han hecho diversas actividades a lo largo de los diez años que ya lleva intentando instalarse la minera. Actualmente, estamos en el proceso de observaciones ciudadanas y ahora el titular de la empresa está trabajando en responder estas observaciones. Paralelamente, se le hizo la solicitud de consulta indígena”. Esto último es vital porque, aunque el proyecto de Módulo Penco lleva años intentando instalarse en el territorio, recién en junio del 2024 se inició el proceso de consulta indígena, a pesar de que en Chile es un derecho de los pueblos indígenas y un deber del Estado que proviene del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La asociación indígena Koñintu Lafken Mapu ha sido clave también como actor relevante en el territorio. Y la menciono así, porque en estos territorios las comunidades indígenas fueron despojados de sus territorios, por lo que conforman redes urbanas y asociaciones”, explica Rodríguez. Pero, a pesar de este despojo, utilizan sectores como el tranque de Penco para sus ceremonias y para recoger plantas medicinas, por lo que se verían directamente afectados por el proyecto, tal como señalaron al inicio de la consulta. De hecho, en julio del 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío resolvió ampliar el proceso de consulta indígena del proyecto de Tierras Raras que lleva adelante luego de que se identificaran “impactos ambientales significativos” debido al proyecto minero.

“También se están haciendo diferentes actividades relacionadas a concientizar respecto a qué es la minería de tierras raras. Queremos que reconozcan este tipo de extractivismo que se quiere instalar en la región, porque Penco es solo el punto de partida. Tienen concesiones mineras desde Itata hasta más allá de Santa Juana y desde acá, de la costa de Penco hasta más allá de Tucapel. La idea es entretejer esta resistencia para poder también no solo enfrentar la minera”, puntualiza Rodríguez.

Desde una asamblea territorial mixta fue que levantaron la idea de Parque Para Penco, lo cual busca unir a las personas y acercarlas al territorio donde se encuentra el tranque. “Como el concepto de Parque de Penco es antiguo, podemos reconocer que hoy es una campaña movilizadora. Nos permite nombrar lo que ocurría, darle un lugar y una valoración”, explica Ramírez de Manzana Verde.

De hecho, podríamos decir que la última batalla se libra precisamente en el campo del lenguaje, de las palabras. Para empezar, todas y todos los entrevistados no hablan del estero Penco, sino que del río Penco y esto no es casualidad. “Hay estudios que demuestran que la comunidad protege más un afluente de agua si se le llama río, en vez de estero. Y no hay problema con cambiarlo, porque en Chile no hay criterio real: tenemos ríos como el Loa que son gigantes de extensión y casi no tienen caudal, versus el llamado estero Penco que lleva mucha más agua. Por eso, para aumentar su valoración, lo llamamos Río Penco”, explica Débora.

Lamentablemente, otra de las estrategias de la minera es acallar: en febrero, el representante legal de la minera ingresó un recurso de protección contra dos vecinos de Penco, acusándolos de gestionar una cuenta de redes sociales desde donde “han sido víctimas de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de ACLARA”.

En su recurso, la empresa minera hace referencia a las cuentas de Instagram y Facebook de la organización Keule Resiste, exigiendo, entre otras cosas, borrar “todo el contenido publicado en el descrédito de ACLARA y de las diversas personas individualizadas precedentemente injustamente aludidas” y, además, que los pobladores individualizados, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, “se abstengan en lo sucesivo de realizar publicaciones en descrédito de ACLARA en cualquier otra cuenta de cualquier red social”. Mientras que el abogado defensor de los activistas, Cristián Urrutia, declaró que se trata de un mecanismo de intimidación y censura que contraviene la misma Constitución de Chile y una serie de tratados internacionales.

Las acciones llegaron hasta la Corte Suprema, donde el máximo tribunal en junio del 2025 finalmente revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que originalmente había fallado a favor de la empresa, exigiendo a los acusados a eliminar sus publicaciones. Una de las personas perseguidas por la empresa, Camila Arriagada, calificó como positiva la decisión de revocar el fallo “para dejar en claro que la empresa minera Aclara se equivoca y tiene malas prácticas con la comunidad de Penco al judicializar a personas con voces críticas a este proyecto minero”.

Solo seis naranjillos asesinos

Desde el actual gobierno chileno del presidente Gabriel Boric, se ha reconocido la importancia de las tierras raras para la economía verde, pero siempre y cuando cumpla con los estándares de protección hídrica, biodiversidad y reducción de emisiones, alineados con la política de justicia ambiental del gobierno de izquierda. Pero si bien a la fecha de este reporte aún el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no se pronuncia por el nuevo proyecto de Aclara en Penco, el Ministerio de Economía ya incluyó a esta empresa en el llamado “Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío”. Este último busca generar una cartera de proyectos que deben acelerarse tras el proceso de cierre de la Siderúrgica Huachipato cuyo propietario, el Grupo CAP, también posee acciones en Aclara.

En una reciente entrevista, el gerente general de la compañía, Nelson Donoso Navarrete, afirmó sentirse optimista con el tema: “Nosotros estamos súper alineados con el gobierno de turno, con la comunidad, con el gobierno regional. Tenemos un proyecto que en términos ambientales tiene tremendas ventajas, que está alineado con las necesidades de generar empleo. Por lo tanto, nosotros estamos tremendamente optimistas que nuestro proyecto se va a aprobar en el gobierno del presidente Boric”.

Además de criticar la institucionalidad ambiental chilena por los tiempos que toma, en la entrevista se desliza cómo la minera está dispuesta a usar a su favor uno de los temas más sensibles históricamente en Chile: la conflictiva relación del Estado chileno con las comunidades mapuches en las zonas indígenas como Penco. Donoso afirma que, donde no llegan las empresas ni el Estado “es donde aparece lo peor de la sociedad” y “el narcotráfico, el terrorismo, se toma el control de las comunidades”.

En tanto, en el centralismo de Santiago, en plena guerra de aranceles, el expresidente de Chile (1994-2000), Eduardo Frei Ruíz-Tagle, intervino en el Primer Congreso Nacional de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). En su intervención, provocó la discusión preguntando al público:

¿Ustedes han escuchado una palabra que se llama naranjillo? Hace pocos días lo leí en la prensa, y lo pregunté e hice estudios con expertos nacionales e internacionales […] Salió en el diario que este proyecto de las tierras raras, en la región del Biobío, que se ha discutido por años, y que han venido inversionistas extranjeros de todo el mundo, se había paralizado. Porque el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dijo que habían seis naranjillos en esa zona y por lo tanto se había parado el proyecto.

Frei se refiere al término anticipado a la tramitación del proyecto de Penco en el 2023 debido a que no consideró especímenes de naranjillo como la ley ambiental y forestal demanda. El expresidente, además, agregó que “las tierras raras no son un gusto, son una aspiración del país. Y ahí están los elementos que van a ser parte de la tecnología del siglo veintiuno y veintidós. Así como el litio hace 20 y 30 años”. Y cerró su intervención diciendo tajante: “Las tierras raras hay que explotarlas y el naranjillo las mata. Así no podemos avanzar”.

Las tierras raras en Brasil

Aclara Resources, es una empresa con propiedad mayoritaria del Grupo Hochschild y que cotiza en la Bolsa de Toronto. Actualmente, la empresa no genera ingresos y se centra en dos proyectos en fase de desarrollo en Chile (Módulo Penco) y Brasil, y tiene previsto comenzar a explotar yacimientos de arcilla en ambos países el 2028.Brasil posee alrededor del 23% de las reservas mundiales, sólo detrás de las chinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. “Brasil es nuestra única esperanza”, afirmaba Jack Lifton, copresidente del Instituto de Minerales Críticos. “Sin las pesadas tierras raras de Brasil, no podemos fabricar los imanes que alimentan todo, desde vehículos eléctricos hasta aviones de combate. Es así de simple”.

En abril del 2025, Aclara anunció el inicio de las operaciones de su planta piloto en la ciudad de Aparecida de Goiânia, el primer paso del proyecto Carina en Brasil. La planta piloto recibió una inversión de más de 30 millones de reales (US$ 5,3 millones) y procesará 500 toneladas de arcillas iónicas mediante el proceso patentado de extracción circular de minerales, el mismo de Módulo Penco en Chile.

En Brasil las principales fronteras de desarrollo de tierras raras están en los estados de Goiás, Minas Gerais y partes del estado de Bahía. Aún en fases iniciales están proyectos como Caldeira, de la australiana Meteoric Resources; Colossus, de la australiana Viridis Mining; y Araxá, de la firma de exploración St. George Mining (que cotiza en la bolsa de Australia), además del proyecto liderado por Aclara. Por ahora solo hay un proyecto en operación, ubicado en el estado de Goiás y es propiedad de Mineração Serra Verde.

Ya existen preocupaciones por los impactos socioambientales de estos proyectos. Por ejemplo, la comunidad local en la ciudad de Caldas, Minas Gerais, ha levantado su oposición al proyecto minero liderado por la empresa Meteoric Caldeira Minerao Ltda. Como dice Ana Paula Lemes de Souza, “Mientras las tierras raras se venden como solución a la energía y la transición tecnológica, su extracción en Caldas amenaza precisamente los elementos más vitales: el agua, el suelo y el aire. La pregunta cuelga en el aire como una advertencia: no hay futuro verde que justifique el ecocidio”.